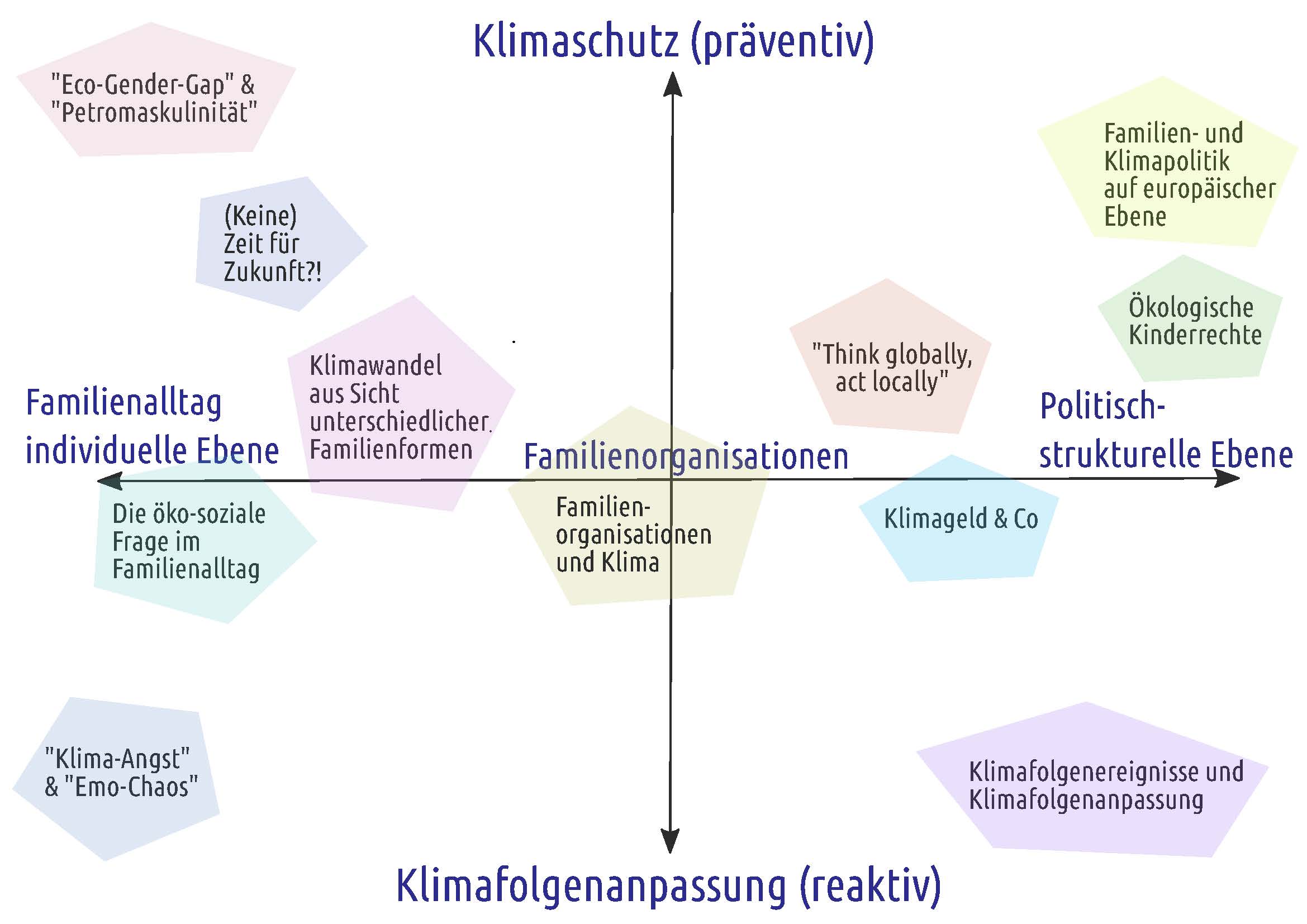

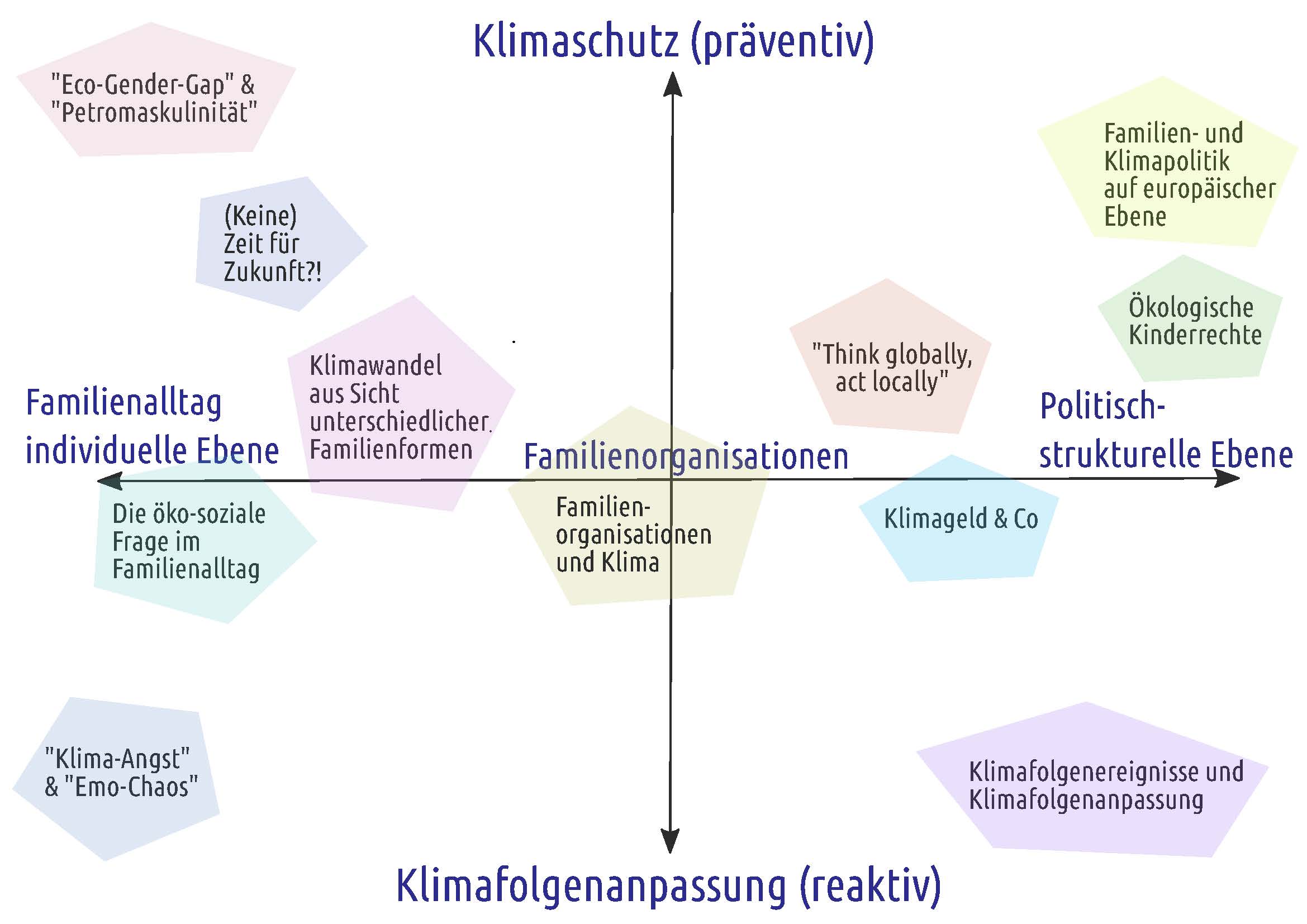

Zu welchen Themen soll das Bundesforum Familie 2024/25 arbeiten?

Aus den bisherigen Diskussionen und der Mitgliederbefragung hat die Geschäftsstelle des Bundesforums Familie verschiedene thematische Schwerpunkte zusammengefasst, die im Rahmen von Veranstaltungen bearbeitet werden könnten. Die Vorschläge sind eher als erste Skizzen und nicht als fertige Veranstaltungskonzepte zu verstehen.

Ganz unten können Sie im Formular bis zum 26. März 2024 Ihre Prioritäten angeben. Ebenso freuen wir uns über Hinweise und Anregungen zu unseren Vorschlägen, z.B. wenn Ihnen dazu potentielle Referent*innen, zu vermeidende Fallstricke oder spannende Perspektiven einfallen oder welche Themen gut „als Doppel“ im Rahmen des Netzwerktreffens bearbeitbar wären.

Schwerpunkt-Vorschläge im Koordinatensystem angeordnet (zum Vergrößern anklicken)

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

1. Die öko-soziale Frage im Familienalltag

Welche Familien tragen die Lasten der Klimakrise?

Perspektivisch sind wir alle vom Klimawandel betroffen. Kurzfristig jedoch treffen Auswirkungen – seien es finanzielle, gesellschaftspolitische oder gesundheitliche – nicht alle gleich. weiterlesen

Über „Familien und Klima“ lässt sich kaum nachdenken, ohne anzuerkennen, dass unterschiedliche Familien mit unterschiedlichen Perspektiven auf den Klimawandel blicken und unterschiedlich viel Last, auch die Last anderer Krisen, zu tragen haben. Dabei tragen einkommensschwächere Familien weit weniger zur Erderwärmung bei, als wohlhabende Haushalte. Wie transformationsbereit, wie besorgt oder wie belastet Familien sind, hat maßgeblich mit sozioökonomischen Verhältnissen und der politischen Grundorientierung zu tun. In welchen Familien wird das Thema auf welche Weise diskutiert? Wie verstärkt der Klimawandel Ungerechtigkeit und soziale Disparitäten? Wie können Krisen nicht in Konkurrenz, sondern im Zusammenhang gedacht werden? Kann Klimaschutzpolitik als Chance gesehen werden, einen ganzheitlichen Blick auf Erwerbs- und Versorgungsökonomie zu kommen und gesellschaftliche Transformationen anzustoßen? Welche Relevanz hat die politische Bearbeitung der Klimafrage als Klimagerechtigkeitsfrage für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie? In einer Veranstaltung könnten diese Zusammenhänge mit Blick auf die SINUS-Milieustudie analysiert und diskutiert werden.

#Diversität #Armut #Gerechtigkeit #Verantwortung #Bestandsaufnahme

2. „Eco-Gender-Gap“ & „Petromaskulinität“

Familiäre Rollen(vor)bilder und der Zusammenhang von Care/Klimaschutz/Gender

Klimaschutz wird als Variante der Sorgearbeit – Sorge um „die Natur“ oder „die Welt“ – mit Weiblichkeit verknüpft. Auf der anderen Seite steht „Petromaskulinität“, also die Verknüpfung von Männlichkeitsbildern mit einem Festhalten an fossilen Energien, fleischhaltiger Ernährung und der grundsätzlichen Skepsis bis Abwehr von Klimaschutzmaßnahmen. weiterlesen

Mehrere Studien stellen diesen Zusammenhang von klimarelevantem Handeln und Geschlechterrollen dar.* Dazu kommen geschlechterspezifische Unterschiede im CO

2-Verbrauch, die sich auf die Organisation des Familien- und Arbeitsalltags zurückführen lassen, z.B. beim Punkt Mobilität (wer pendelt, wer nutzt eher den ÖPNV, wer fährt die Kinder etc.). Die Effekte geben zu denken und werfen die Frage auf: Lässt sich eine nachhaltigere Familienpolitik und eine familienfreundlichere Klimapolitik gestalten, wenn diese Zusammenhänge verstanden werden?

Interessant dazu: Das Bundesforum Männer arbeitet derzeit zum Thema „Nachhaltige Männlichkeit“ (Fachtag am 15. Mai 2024)

*(vgl. Brough et al (2016): „Is Eco-Friendly Unmanly?“; Swim (2019): „Gender Bending and Gender Conformity“)

#Geschlechtergerechtigkeit #Familienalltag

3. Klimageld & Co

Politische Instrumente für eine ökologisch-soziale Transformation und deren Auswirkungen auf Familien in Deutschland

Wirksame Klimapolitik kann ohne eine dazu passende Sozialpolitik nicht gelingen. So muss sichergestellt werden, dass Klimaschutzmaßnahmen die existierenden sozialen Disparitäten nicht weiter verschärfen: weiterlesen

Klimaschutz darf nicht als Bedrohung für die eigene Lebensgrundlage erlebt werden, sondern im Gegenteil als – auf lange Sicht gesehen – deren Erhalt. Dafür ist jedoch Veränderung notwendig. Konkrete politische Maßnahmen wie das Klimageld sollen helfen, Mehrkosten, die diese Veränderung mit sich bringt und Preissteigerungen auszugleichen und insbesondere Familien mit kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten. Welche Maßnahmen stehen an und wie steht es um deren Umsetzung? Welche Rolle spielen nicht-monetäre Lösungen wie Verbote, die für alle gelten? Auf welche Punkte sollte aus familienpolitischer Perspektive besonders geachtet werden? Welche weiteren gesetzlichen Vorgaben könnten größere Auswirkungen für Familien bedeuten? Die Veranstaltung könnte einen Überblick über konkrete Vorhaben bieten und eigene Handlungsempfehlungen für die Politik formulieren.

#Gesetzgebung #Armut #Gerechtigkeit #politischeLösungen

4. „Klima-Angst“ & „Emo-Chaos“

Auswirkung des Klimawandels auf die psychische Gesundheit im Familienalltag

„Climate change is a psychological crisis, whatever else it is.” (Poulsen, 2018) Der Klimawandel ist nicht nur eine politische, technische und wirtschaftliche Herausforderung, sondern greift auch in den emotionalen und psychischen Alltag von Familien ein. weiterlesen

Die Belastung durch Nachrichten von einer sich immer mehr entfaltenden Klimakrise spielen hier ebenso eine Rolle wie deren unterschiedliche Wahrnehmung und Einordnung der Lage durch die Familienmitglieder. Der unterschiedliche Umgang mit dem Klimawandel kann zum Identifikations- oder Streitpunkt werden. Aspekte wie Generationengerechtigkeit, Zukunft, Schuld, Verantwortungsübernahme und kognitiver Dissonanz werden im Familienalltag präsent. Gerade unter Jugendlichen wird die Sorge immer häufiger zu einer permanenten Angst mit gesundheitlichen Folgen (Depression, Angststörungen, psychosomatische Beschwerden). In einer Veranstaltung könnten die Dimensionen der Auswirkungen auf Psyche und emotionalen Haushalt besprochen und Lösungsansätze diskutiert werden. Auch die zusätzliche psychologische Belastung der Fachkräfte könnte thematisiert werden.

[Vgl. „Junge Menschen in der Klimakrise“ (Umweltbundesamt 2022); SINUS-Studie: „Ergebnisse einer Repräsentativ-Umfrage unter Jugendlichen 2022/2023“ (Möller-Slawinski 2022); „Young People’s Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon“ (Marks et al. 2021)].

#Resilienz #Gesundheit #Familienalltag

5. Familienorganisationen und Klimawandel

Was können Familienorganisationen beitragen?

Die vom Bundesforum Familie jüngst durchgeführte Umfrage an die Mitgliedsorganisationen hat gezeigt, dass es bereits viele Ansätze gibt, sich mit dem Thema Klimawandel in der eigenen Organisation zu beschäftigen. weiterlesen

Die Motivation ist da, aber es gibt bei der Ausgestaltung auch noch „Luft nach oben“. Was können Familienorganisationen konkret tun, um der Problematik des Klimawandels zu begegnen? Denkbar wäre eine Veranstaltung, bei der Vertreter*innen aus den Mitgliedsorganisationen ihre Ansätze vorstellen, in einem Art Werkstatt-Charakter Ansatzpunkte ausgetauscht, diskutiert und entwickelt werden. Möglich wäre hier auch ein Input zum Thema „Materielle Seite der Digitalität – Wieviel Strom verbrauchen eigentlich meine archivierten Mailanhänge von 2015?“

#Austausch #Selbstreflexion #WasTun

6. Ökologische Kinderrechte

Der General Comment 26 und die Überführung der Empfehlungen in nationales Recht

Wie hängen Kinderrechte mit Umweltzerstörung und Klimakrise zusammen? Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes formuliert im General Comment 26 (2023) diesen Zusammenhang sowie konkrete Handlungsempfehlungen. weiterlesen

Unter Berufung auf die UN-Kinderrechtskonvention, die von 196 Staaten ratifiziert wurde, kann so aus der Perspektive der Kinder und Familien für mehr Klimaschutz argumentiert und auf die Verpflichtung der Staaten verwiesen werden. Im Rahmen eines Impulsworkshops könnte der „General Comment 26“ vor- und zur Diskussion gestellt werden. Wie können die darin empfohlenen Maßnahmen in Deutschland umgesetzt werden?

#Generationengerechtigkeit #Gesetzgebung #international

7. (Keine) Zeit für Zukunft?!

Die Sorge um die nächste Generation im Familienalltag

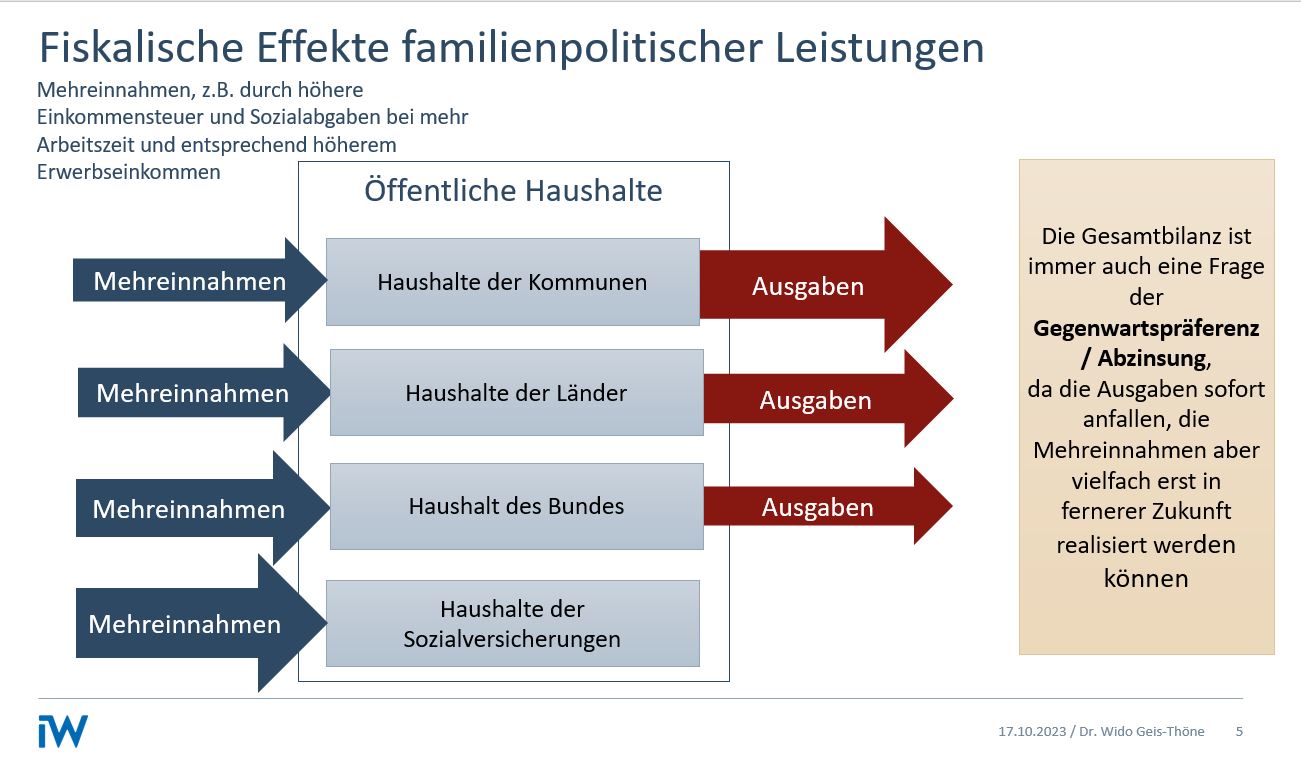

Der Klimawandel ist auch ein Zeitproblem: Es gilt, schnell zu handeln und dabei langfristig zu denken. Die Zeit drängt, aber eine nachhaltige ökologische-soziale Transformation braucht Zeit, um alle mitzunehmen. weiterlesen

Als drängendste soziale Probleme werden zumeist die tagesaktuellen wahrgenommen und nicht die vielleicht größeren Probleme von morgen, Katastrophenhilfe ist akuter als die langfristige Investition in Klimaschutz. Durch diese Gegenwartspräferenz rücken Zukunftsperspektiven in den Hintergrund – ein Problem, dass auch in der der letzten Themenperiode im Zusammenhang mit präventiven Unterstützungsangeboten sichtbar wurde. Diese etwas abstrakte Problematik zeigt sich ganz konkret im Familienalltag: Wer hat Zeit für Klimaschutz, wer nicht? Wer nimmt sich die Zeit für Klimaschutz, wer nicht? Wie werden Prioritäten (neu) gesetzt?

Generativität, d.h. die menschliche Fähigkeit, für andere Generationen zu sorgen, ist zentraler Bestandteil von Familie. Im Familienalltag wird dies auf individueller Ebene gelebt. „Verzicht“ oder Änderung der Lebensweise zu Gunsten insbesondere der nächsten Generation ist für viele Eltern selbstverständlich. Familie wird so auch zum Lernort, um die intergenerationelle Verantwortungsübernahme auch auf die kollektive, gesamtgesellschaftliche Ebene übertragen zu können. Das kann jedoch auch bedeuten, dass der Klimawandel als Bruch im Generationenverhältnis verstanden wird und im Rahmen der Familie zum persönlichen Streitpunkt wird: Etwa wenn Jugendliche ihren Eltern an den Kopf werfen: „Ihr habt es verbockt“ oder aus dem Gedanken der Verantwortungsübernahme heraus davon absehen, selbst Kinder zu bekommen.

Eine Veranstaltung könnte die Aspekte „Zeitpolitik“ und „Generativität“ aufgreifen und diskutieren, wie der Klimawandel den Generationendialog beeinflusst. Ziel kann sein, durch die Perspektive auf Lebenszeit bzw. Lebenszeiten Argumentationen für langfristige Maßnahmen zu stärken und Ideen für die Thematik im Bereich der Familienbildung zu finden.

#Zeitpolitik #Generationenverhältnis #Generativität

8. Klimawandel aus Sicht unterschiedlicher Familienformen

Austausch verschiedener Perspektiven anhand von Beispielen

Der Klimawandel und seine Folgen greift früher oder später in viele Bereiche des Familienalltags ein. Wie (be)treffen diese Entwicklungen zum Beispiel den Lebensalltag von Familien mit behinderten Familienmitgliedern? weiterlesen

Wie sehen sich insbesondere migrantische Familien mit dem Thema konfrontiert? Welche neuen Problemstellungen, welche Chancen ergeben sich daraus? Welche Aspekte werden bei der Suche nach nachhaltigen Lösungen häufig übersehen? Durch die Darstellung verschiedener Perspektiven kann ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge von Problemlagen erlangt werden.

#Inklusion #Klimagerechtigkeit #Familienalltag

9. „Think globally, act locally“

Klimaschutz auf kommunaler Ebene im sozialen Nahraum und Auswirkungen auf das Familienleben

Für das Erreichen des nationalen Klimaziels der Treibhausgasneutralität bis 2045 braucht es ambitioniertes Handeln auf allen Ebenen. Die Kommunen, Städte und Landkreise spielen hierbei eine große Rolle. weiterlesen

Die Handlungsbereiche sind insbesondere Wohnen und Mobilität, Energie und Ernährung – also Bereiche, die zentral für die Gestaltung des Lebensalltags von Familien sind. Klimaschutz auf kommunaler Ebene findet für und mit Familien statt. Wie sehen Ansätze aus, die Familien explizit mitdenken? Wo sind Handlungsfelder, wo sich Interessen von Familien und klimapolitische Ziele mutmaßliche entgegenstehen und wie wären diese verschiedenen Interessenslagen zu bearbeiten?

#politischeLösungen #Familienalltag

10. Klimafolgenereignisse und Klimaanpassung

Welche Fragestellungen werden uns in Zukunft (noch) mehr beschäftigen?

Immer heißere Sommer und Katastrophen wie das Ahrtal-Hochwasser führen uns vor Augen, welche Herausforderungen uns in Zukunft noch mehr beschäftigen werden. weiterlesen

Die Frage wird sein, wie besonders vulnerable Gruppen wie z.B. Kinder, behinderte oder ältere Familienmitglieder vor Klimafolgenereignissen geschützt werden können. Fehlende Infrastruktur nach Unwetterereignissen wird dann ebenso zum Problem wie fehlende Investitionen beim Ausbau von Infrastruktur, z.B. von Hitzeschutz in Pflegeeinrichtungen. Auch vermehrte Allergien und Infektionskrankheiten sind Folge des Klimawandels und müssen mitgedacht werden. Was kann heute angeschoben werden, um morgen resilient zu sein? Wie kann Politik und Öffentlichkeit für die Problematiken sensibilisiert werden? Welche Maßnahmen-Pläne gibt es und wie sind diese aus familienpolitischer Perspektive zu kommentieren?

#Klimafolgenanpassung #Infrastruktur #Gesundheit

11. Familien- und Klimapolitik auf europäischer Ebene

Der European Green Deal und ein Blick zu den Nachbarn

Europa erwärmt sich doppelt so schnell wie andere Kontinente. 2022 war bereits mit 2,2 Grad über der Durchschnittstemperatur das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. weiterlesen

Besonders Südeuropa ist von Hitze und Trockenheit betroffen. Wie wird auf EU-Ebene auf diese Entwicklungen reagiert und welche Rahmenbedingungen sind für die Umsetzung auf natoinaler Ebene relevant? Wie reagieren andere EU-Länder auf die kommenden klimatischen und gesellschaftlichen Herausforderungen? Ein Blick in verschiedene Nachbarländer und ein Austausch mit deren familienpolitischen Akteuren könnte als Anregung für eigene Handlungsideen dienen.

#Europa #WasTun #Austausch #EuropeanGreenDeal #international

Bitte geben Sie hier Ihre Prioritäten an: