Welche Themenfelder ergeben sich an der Schnittstelle von Klima- und Familienpolitik? Der Klimawandel, dessen Auswirkungen heute bereits erleben, beeinflusst zunehmend den Alltag von Familien – und das auf vielen Ebenen: ökonomisch, sozial, emotional, gesundheitlich. Um diese Themen für den familienpolitischen Diskurs zu erschließen, trafen sich rund 60 Vertreter*innen der Mitgliedsorganisationen zum Online-Auftakt des Bundesforums Familie.

Einführung „Familien und Klima“

Zum Auftakt begrüßte Projektkoordinatorin Elena Gußmann Ulrike Bahr, Mitglied des deutschen Bundestages und Vorsitzende im Ausschuss für Familie, Frauen und Jugend. Ulrike Bahr würdigte die Themenwahl des Bundesforum Familie: sich mit Familie und Klima zu beschäftigen, sei ein zentrales und zukunftsentscheidendes Thema. Ulrike Bahr betonte, Klimaschutz sei als ein Staatsziel im Grundgesetz definiert, der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft und des Verkehrs müsse trotz Schuldenbremse umgesetzt werden. Familienpolitische Maßnahmen und Bedürfnisse dürften dabei nicht zu kurz kommen. So verändere die Frage des Flächenverbrauchs zukünftig familiäre Wohnformen, dennoch sollte eine Berücksichtigung kindlicher Bedürfnisse und Elternwünsche auch zukünftig möglich sein.

Ulrike Bahr betonte, dass auch bei Budgetknappheit und fehlenden Ressourcen die Notwendigkeit bestehe, ein Umdenken hin zu einer nachhaltigen Lebensweise zu erreichen. Viele Menschen würden den Bedarf für klimafreundliches Verhalten sehen, aber wenig eigene Handlungsmöglichkeiten erkennen. Aufgabe der Politik sei es, diese Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen und ernst zu nehmen, dazu gehöre die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in politischen Prozessen. Für junge Menschen seien auch Bewegungen wie Fridays for Future entscheidend.

Der neue Themenschwerpunkt berühre viele Themen, so Ulrike Bahr. Sie sei gespannt, wie diese Fragen von Bildung, Mobilität, Ressourcenverbrauch und vielem mehr im Bundesforum Familie in den nächsten Jahren bearbeitet würden.

Input: Warum und wo der Klimawandel Familien besonders betrifft

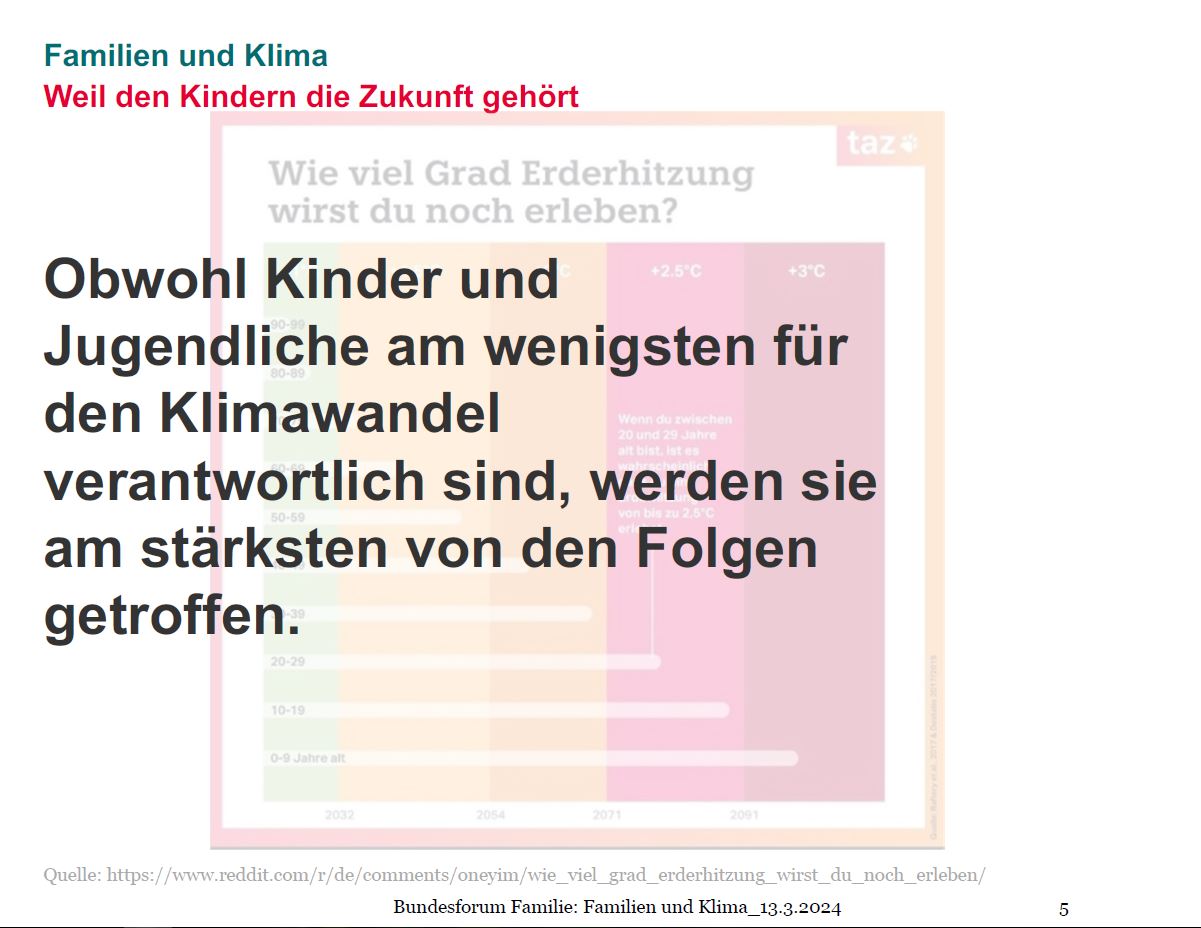

An die familienpolitische Eröffnung schloss Mona Treude, Senior Researcherin am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, mit einem Beitrag aus der Perspektive der Klimawissenschaften an. Sie verwies auf die Dringlichkeit klimapolitischen Handelns. Würden die sogenannten Kipppunkte erreicht, könne der Klimawandel nicht mehr gestoppt werden. Betroffen von den heutigen Entscheidungen seien vor allem Kinder und zukünftige Generationen. Obwohl die junge Generation am wenigsten für den heutigen Klimawandel verantwortlich sei, werde sie die Generation sein, die zukünftig am meisten darunter leide. Klimapolitik sei daher nicht nur eine Frage der globalen, sondern auch der intra- und intergenerationellen Gerechtigkeit. Die ökologische Krise sei, so Mona Treude, im Kern eine soziale Frage.

Zur Gerechtigkeitsfrage gehöre, dass die heutigen Generationen in allen Teilen der Welt unterschiedlich stark von den Auswirkungen betroffen seien. Erderwärmung, aber auch Artensterben verändere den Lebensalltag von Familien jetzt und perspektivisch unterschiedlich stark. Soziale Disparitäten seien derzeit so groß wie nie zuvor. Es sei belegt, dass mit höherem Einkommen der Einfluss auf den Klimawandel steige, jedoch auch die Möglichkeiten, sich vor den Auswirkungen zu schützen. Diese Schutzmöglichkeiten hätten einkommensschwächere Haushalte oft nicht. Innerhalb der Familien lebten zudem besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen wie pflegebedürftige Menschen, was Familien doppelt stark betroffen mache. Andererseits seien auch Familien selbst die Treiber der Klimakrise.

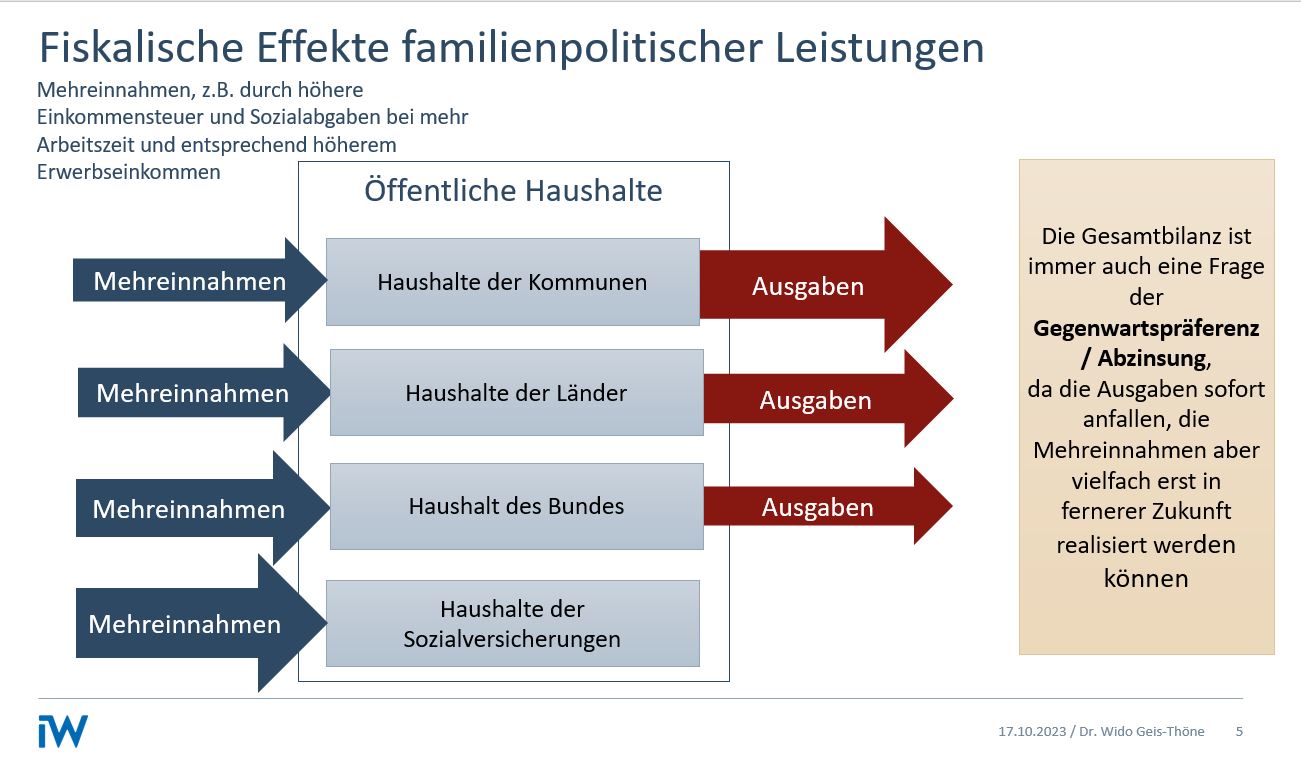

Problematisch sei, dass klimapolitische Maßnahmen gegenwärtig zu viele Auswirkungen auf einkommensschwächere Haushalte haben. Politik müsse die Rahmenbedingungen schaffen, damit einerseits die Belastungen auf stärkere Schultern verteilt werden, andererseits müsse es Familien erleichtert werden, sich klimafreundlich zu verhalten. Ansätze hierfür wären die Sicherung einer gerechteren Wohnraum- und Bodenverteilung, soziale Garantien wie das Grundeinkommen und nachhaltige Konzepte wie das der autofreien Stadt. Die Bausteine für Klimagerechtigkeit des konzeptwerks neue ökonomie böten eine gute Orientierung, welche acht Maßnahmen für eine solidarische Zukunft maßgeblich seien. Als konkretes positives Umsetzungs-Beispiel nannte Mona Treude die nachhaltige Stadtentwicklung der Stadt Wien.

In der gegenwärtigen Krisensituation befinde sich die Menschheit zwischen Allmacht und Ohnmacht. Der Klimawandel sei menschengemacht und könne ebenfalls durch menschliches Handeln abgeschwächt werden. Dafür sei ein Umdenken alternativlos – wie kann das gelingen?

Mona Treude betonte die Notwendigkeit, den Blick auf „Change Agents“ zu lenken. Wer sind die, die Veränderung anstoßen? Ängste führten dazu, dass Menschen ihr Selbstwirksamkeitsgefühl verlören, was die eigene Handlungsfähigkeit blockiere. Bewegungen wie Fridays for Future zeigten dagegen, dass auch Kinder, Jugendliche und Familien großartige Akteure sein könnten. Denn man wisse viel über das Problem der Klimakrise, man kenne gute Lösungen, es fehle an der Umsetzung bzw. der Einforderung der Umsetzung. Hier fehle eine klare politische Kommunikation und vor allem nachhaltige Bildung.

Mona Treude betonte die Vorbildfunktion von und in Familien und zeigte mehrere Ansätze auf, wie in Familien klimarelevantes Handeln thematisiert werden könnte: so zeige die Berechnung des CO2-Fußabdrucks, dass Klimaschutz in der Verantwortung jeder und jedes Einzelnen stehe. Die Betrachtung des eigenen ökologischen Handabdrucks zeige die Wirksamkeit des eigenen Handelns. Mit gemeinsamen Herausforderungen wie der „Klimafit-Challenge“, zu der man sich auch als Familie anmelden könne, werde klimafreundliches Handeln lern- und erfahrbar. Es gehe insgesamt darum, eigene Handlungsspielräume zu erkennen, zu nutzen und an das Umfeld zu kommunizieren. Dabei sei es sinnvoll, alle Lebensbereiche zu beachten und nicht nur Bereiche wie Mobilität und Nahrung, sondern auch Geldanlagen auf eine nachhaltige Ausrichtung zu überprüfen. Dies alles gelte nicht nur für Familien, sondern auch für Familienorganisationen, die hier ebenfalls mit gutem Beispiel vorangehen könnten.

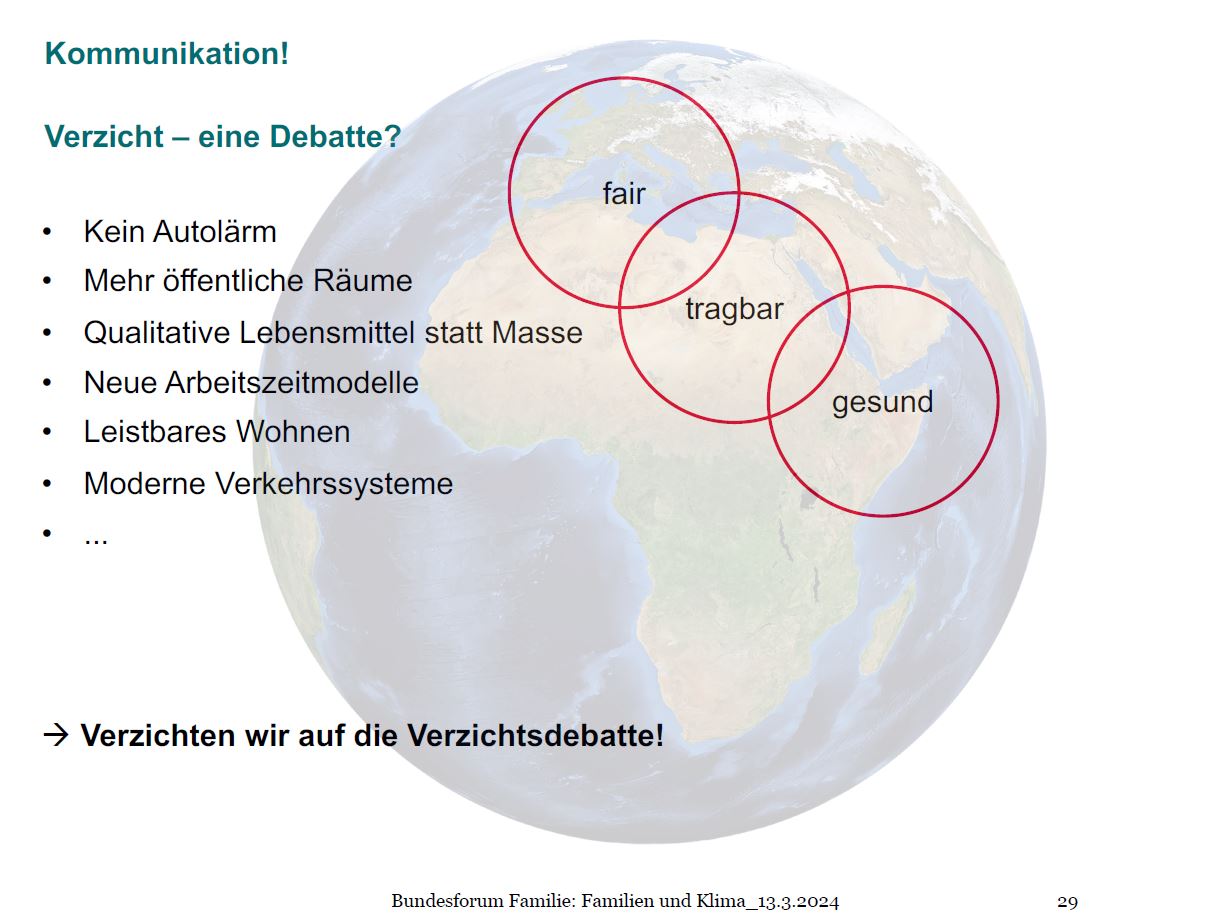

Nicht zuletzt gehöre zu einer sozial-ökologischen Transformation ein Umlernen zu einem anderen Verständnis von Wohlstand. Es müsse gesellschaftlich neu ausgehandelt werden, was gutes Leben bedeute: zum Beispiel Zeit zu haben und diese in intakter Natur verbringen zu können, mit sauberer Luft und gesunden Lebensmitteln. Die wissenschaftliche Kommunikation thematisiere im bisherigen Diskurs zu sehr den Verzicht. Auf diese Verzichtsdebatte solle verzichtet und stattdessen betont werden, dass durch einen Lebenswandel, der die planetaren Grenzen nicht überschreite, mehr Lebensqualität gewonnen werden könne. Es gehe nicht allein um Suffizienz („weniger“), sondern um mehr Effizienz („besser“) und Konsistenz („anders“). Diese Sichtweise sei besonders bedeutend für Kinder und Jugendliche.

Diskussion

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden im Vortrag angesprochene Aspekte aufgegriffen. Mehrfach wurde der Eindruck geteilt, dass bei der Größe des Themas im Diskurs leicht der Überblick verloren gehe. Dies gelte sowohl dafür, was es bereits an Bausteinen, Zielvorgaben oder Aktionsplänen auf den unterschiedlichen Ebenen (UN/EU/National) gebe, als auch dafür, was eigentlich das Ziel der Handlungen sei – Klimaschutz oder Klimagerechtigkeit, Naturschutz oder Menschenrechte. Ebenfalls wurde diskutiert, inwiefern, Arbeitszeitverkürzung klimagerecht sei. Mit mehr verfügbarer Zeit werde ermöglicht, so Mona Treude, den eigenen Lebensstil nachhaltiger auszurichten. Dies sei jedoch kein Selbstläufer, es brauche dafür die richtigen Rahmenbedingungen. Die Runde diskutierte die Rolle von Familien in der sozialökologischen Transformation und die Verantwortung, gerade Kindern und Jugendlichen nicht nur die Bedrohung durch die Klimakrise, sondern auch die Handlungsmöglichkeiten in der Klimakrise aufzuzeigen. Die Generationen müssten hier gemeinsame Lösungen finden. Familien seien dafür relevante „Change-Agents“, da sie nicht nur als wichtige Orte des Generationendialogs, sondern auch schlicht durch die große Anzahl ins Gewicht fallen. Wie können Bedingungen geschaffen werden, damit Familien eine ökologische Lebensweise möglich ist? Welche Projekte, welche Angebote sind sinnvoll? Hier diskutierten die Teilnehmer*innen die Rolle der Kommunen und regten an, dies im Verlauf der Themenperiode zu intensivieren.

Familienorganisationen und Klima

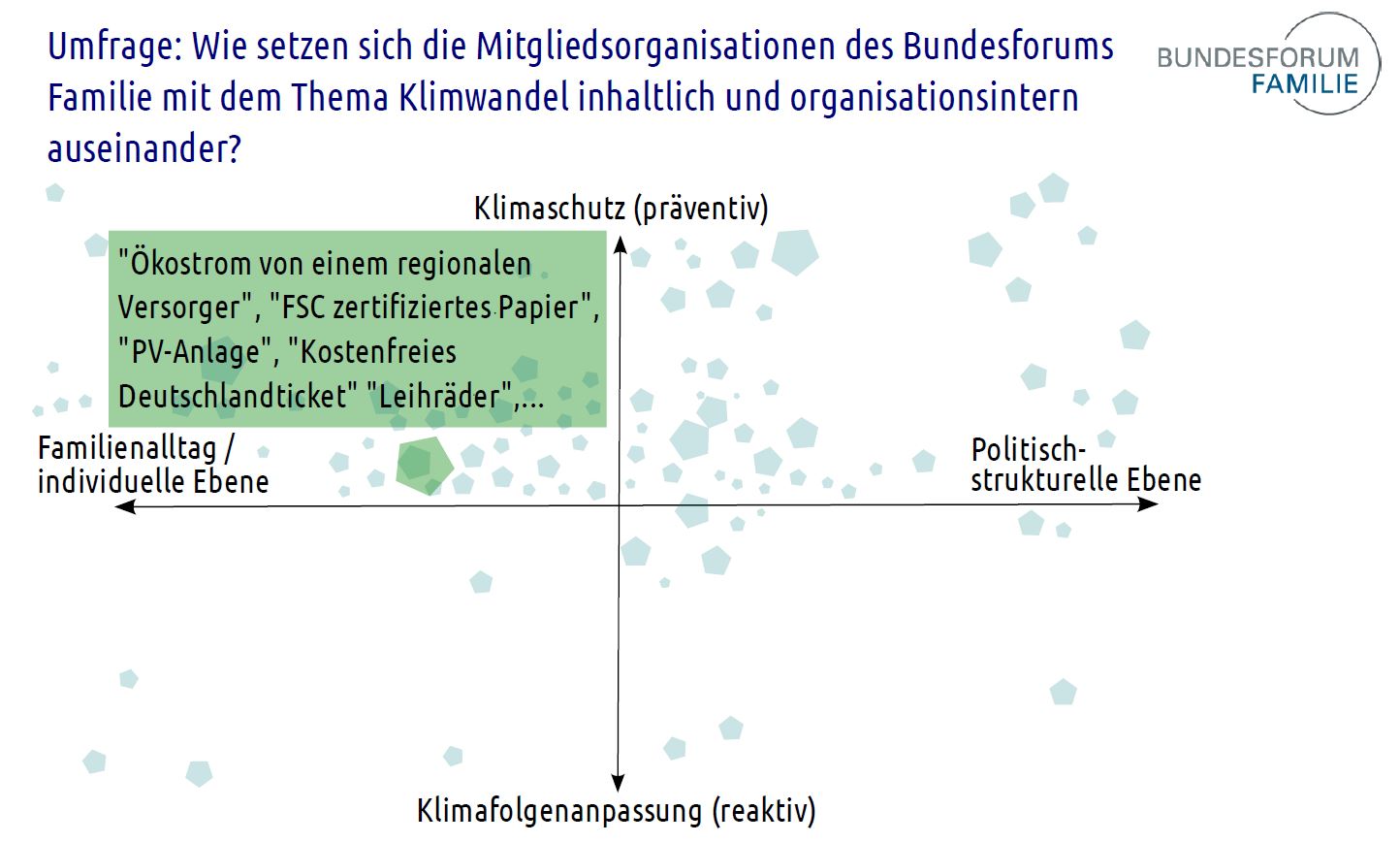

Im zweiten Teil stellte Elena Gußmann die Ergebnisse der Mitgliederbefragung vor, mit der im Vorfeld der Veranstaltung Interessen und existierende Ansätze der Organisationen im Themenfeld „Klima“ erhoben worden waren.

Die mehr als 30 Antworten zeigten, dass sich viele Mitgliedsorganisationen des Bundesforums Familie bereits eingehend und auf unterschiedlichen Ebenen mit der Thematik beschäftigen. Von konkreten Maßnahmen im Arbeitsalltag, wie der Umstellung auf regionale und/oder vegane Verpflegung oder Nutzung des ÖPNV bei Dienstreisen bis zu inhaltlicher Bearbeitung des Themas in Stellungnahmen, Veranstaltungen oder Materialien wurde eine große Bandbreite sichtbar. Um einen Einblick zu erhalten, wurden zwei Mitgliedsverbände eingeladen, ihre Maßnahmen und Projekte vorzustellen.

DEUTSCHER CARITASVERBAND

Liliane Muth vom Deutschen Caritasverband startete mit der Anmerkung, dass derzeit alle großen Wohlfahrtsverbände aktiv dabei seien, Maßnahmen für den Klimaschutz zu entwickeln. Der Deutsche Caritasverband habe es sich zur Aufgabe gemacht, mit seinen rund 25.000 Einrichtungen und Diensten bis 2030 klimaneutral zu werden. Dabeiwürden unterschiedlichen Bedingungen, Personalmangel und Finanzierungsgrundlagen der Caritas-Einrichtungen den Weg häufig erschweren. Klimaschutz sei leider trotz der ambitionierten Selbstverpflichtung im konkreten Fall oft noch eine „C-Priorität“. Es gelte daher, im Einzelfall zu schauen, welche Möglichkeiten für jeweilige Einrichtungen machbar seien, etwa in den Bereichen Gebäude und Mobilität oder in der Beschaffung von Lebensmitteln, Textilien, Hygieneartikeln und Elektrogeräten. Eine erste interne Klimabilanz habe gezeigt, was bereits erreicht wurde und wo weitere Einsparungsmöglichkeiten lägen. Von dieser Bestandsaufnahme ausgehend, könnten Veränderungen strukturiert angegangen werden. Der Bundesverband der Caritas stelle dafür seinen Mitgliedern Tools zu Verfügung. Oft liege es jedoch an einzelnen „begeisterten Kümmerern“, ob diese auch genutzt würden.

Liliane Muth betonte, dass der Kern der pädagogischen Arbeit der Caritas die Stärkung von Kindern und Jugendlichen für die Zukunft sei. Dies müsse im Sinne der Notwendigkeit der Generationengerechtigkeit umgesetzt werden. Ein Bezugspunkt für diese Ausrichtung sei der General Comment 26, der zum Schutz der Kinderrechte umgesetzt werden müsse. Die UN-Kinderrechtskonvention erfordere deutlich mehr Umsetzung von Klimaschutz, als derzeit realisiert werde. Entscheidend für die Umsetzung einer sozioökonomischen Wende sei nicht die Selbstverpflichtung weniger, sondern politisches Handeln maßgeblich, insbesondere die Einführung des Klimagelds und die Stärkung einer solidarischen Politik. Dazu gehöre beispielsweise, energetische Sanierungen auch von günstigen Mietwohnungen umsetzbar zu machen, ohne dass Mieter*innen einen Nachteil haben. Der ÖPNV sollte zudem kostenlos sein und besonders im ländlichen Raum mehr ausgebaut werden.

Liliane Muth stellte als konkretes Projekt der Caritas den „Stromsparcheck“ vor. Das Verbundprojekt von Caritas und Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschland werde vom Bundesumweltministerium gefördert und sei in mehr als 150 Städten und Landkreisen aktiv. Das Programm richte sich an Menschen mit wenig Geld, die Bürgergeld, Sozialhilfe, Grundsicherung oder Wohngeld, eine geringe Rente, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder Kinderzuschlag beziehen oder deren Einkommen unter dem Pfändungsfreibetrag liegt. Mit dem Projekt werde gleichzeitig der Klimaschutz und die Energiearmut thematisiert, indem für konkrete Haushalte Energieeinsparpotentiale aufgezeigt werden. Auch eine Bezuschussung beim Neukauf klimafreundlicher Geräte sei möglich. Die Erfahrung des Projekts zeige, dass in Haushalten Energie-Einsparungen von bis zu 15 % möglich seien.

BUNDESVERBAND DER MÜTTERZENTREN

Sarah Schöche, Nachhaltigkeitsbeauftragte des Bundesverbands der Mütterzentren, betonte, dass Nachhaltigkeit seit der Gründung vor 40 Jahren als leitendes Prinzip der Mütterzentren gelte. Mitnahmeregale oder Repair-Cafés seien Beispiele für diese gelebte Praxis. Das Projekt „Fairändern“ der Nachhaltigkeitsgruppe in Langen, das 2023 einen Nachbarschaftspreis erhielt, zeige etwa auf, wie durch verändertes Konsumverhalten im Familienalltag ein plastikfreies Leben möglich werde. In der, in den Mütterzentren umgesetzten Umwelterziehung für Kinder werde Wert daraufgelegt, positive Beispiele und Einsichten zu geben, statt allein von Verzicht zu sprechen. Sarah Schöche benannte dazu einzelne Projekte wie eine Ferienspielwoche, die Auszeichnung zur Umweltheld*innen oder gemeinsames Basteln mit Upcyling-Materialien. Die Grundidee der Bildungsangebote sei „Was ich kenne und liebe schütze ich“ – und so gelte es, mit Kindern und Jugendlichen etwa Insektenhotels zu bauen und Pflanztage zu veranstalten und erfahrbar zu machen, dass Naturschutz selbst in die Hand genommen werden kann. Wissensvermittlung zur klimafreundlichen Ernährung werde anwendungsorientiert, zum Beispiel durch Kochkurse mit Gemüse aus dem eigenen Garten, vermittelt. Sarah Schöche nannte weitere Projekte wie Lebensmittelrettung und ein nachhaltiges Weihnachtsfest als Beispiele für die Vermittlung von Nachhaltigkeit für Familien. Bundesweit sorge die Vernetzung der Mütterzentren für einen Austausch, so dass diese Ideen weitergegeben werden und kooperiert werden könne.

DISKUSSION

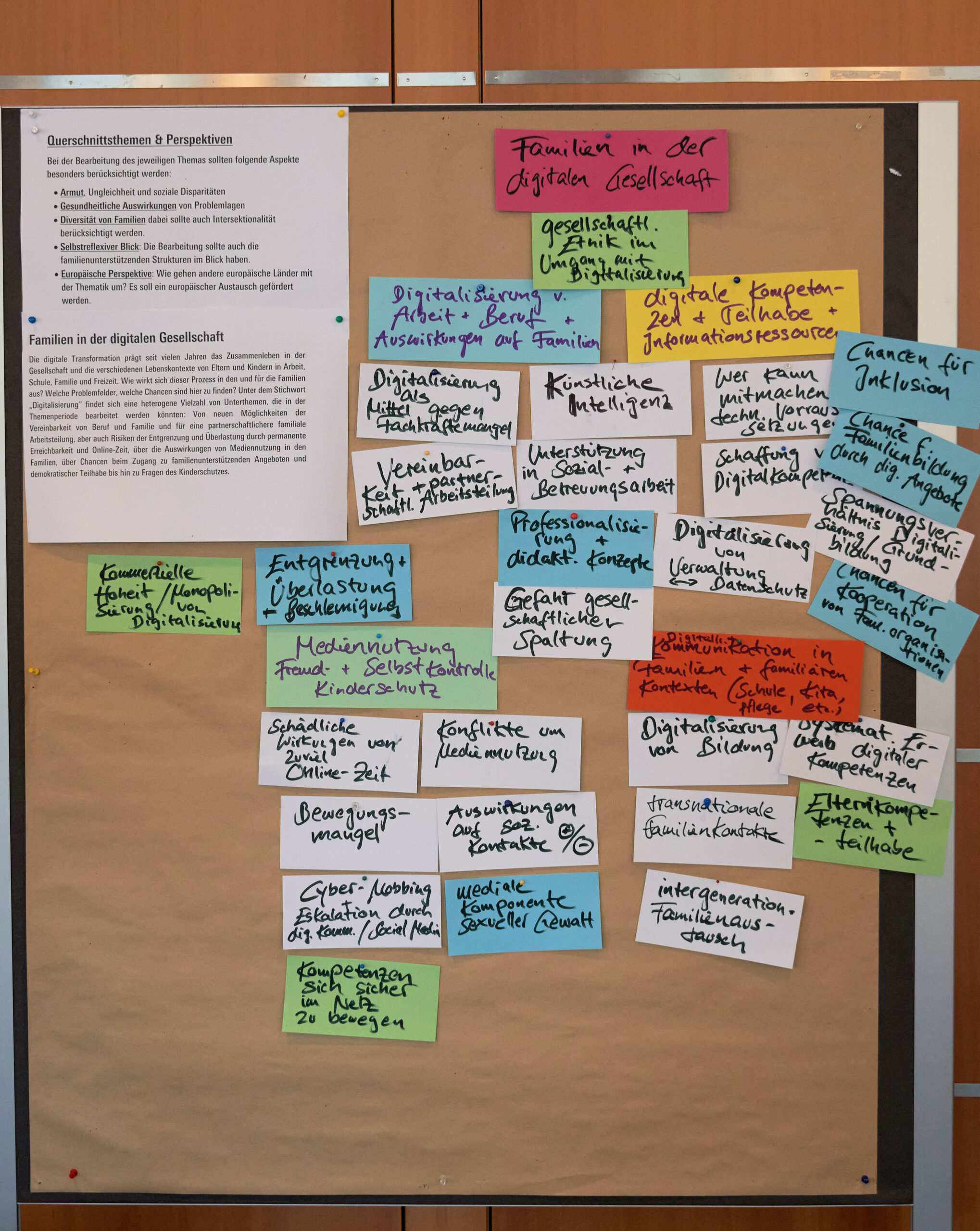

Klimawandel, so stellte die Diskussionsrunde fest, sei eine komplexe Herausforderung, verbinde die globale Dimension mit kleinen Alltagshandlungen, individuelle, kollektive und institutionelle Dynamiken. Gerade wegen dieser Vernetzung der Probleme müssten auch die Lösungsansätze vernetzt gedacht werden. Daher sei es wichtig, Klima- und Sozialpolitik zusammenzudenken, wobei Familienpolitik durch die Thematisierung und Adressierung von unterschiedlichen Generationen eine besonders relevante Rolle zukomme. Zusammenarbeit zwischen familienpolitischen und umweltpolitischen Organisationen sei hier sehr sinnvoll, wie auch durch die vorgestellten Beispiele verdeutlicht werden konnte. Gerade in der Jugendhilfe oder an Schulen könne das gut gelingen. Die weltweit angelegte Kampagne „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ biete hier wertvolle Ansatzpunkte. Bemerkt wurde, dass durch die Größe des Themas oft der Überblick fehle: Es gebe bereits viele rechtliche Konstrukte, Aktionsprogramme und Zielsetzungen auf UN-, EU- und nationaler Ebene. Jedoch sei in der familienpolitischen Arbeit sowie in Fragen der Umsetzung nicht immer offensichtlich, mit welchen dieser unterschiedlich verbindlichen Grundlagen sich gut für die Belange von Familien argumentieren lasse.

Kritisch gesehen wurde, dass es vielen Organisationen an verlässlicher und ausreichender Finanzierung fehle, die es erschwerten, in der eigenen Arbeit mehr Klimaschutz umzusetzen. Zwar könne weniger finanzielle Ausstattung auch unfreiwillig zu klimafreundlicherem Handeln führen – wenn etwa aus Kostengründen keine Flugreisen mehr getätigt werden. Gerade Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen, etwa bei energetischen Sanierung, seien jedoch zu oft nicht umsetzbar. Im Zusammenhang mit dem Thema „Klimawandel und psychische Gesundheit“ wurde angemerkt, dass Klimaängste nicht nur ein Problem von Familien seien, sondern auch Fachkräfte betreffen würden. Hierfür brauche es mehr Sensibilisierung und vor allem Hilfestellung.

Aussicht auf 2024/25

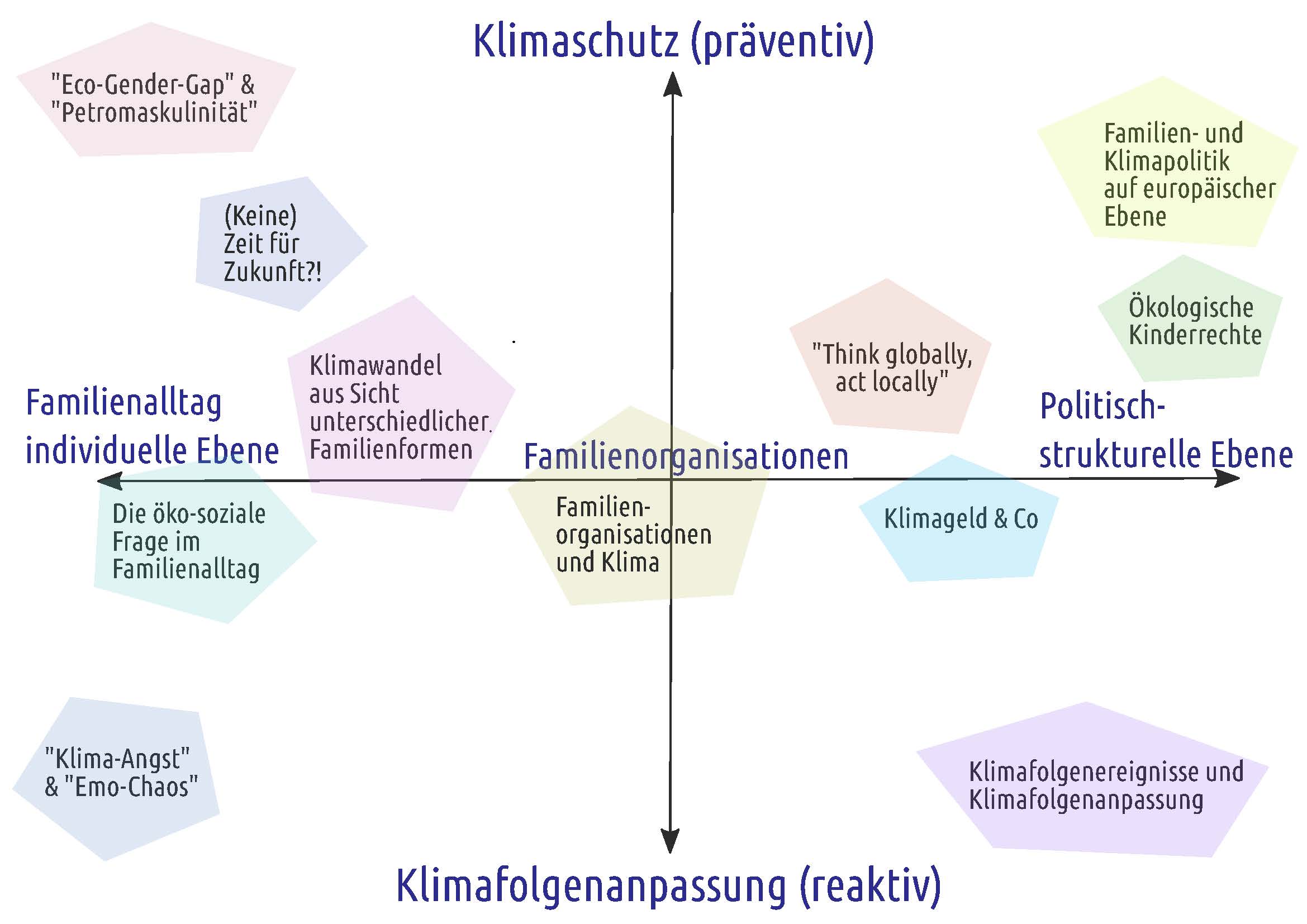

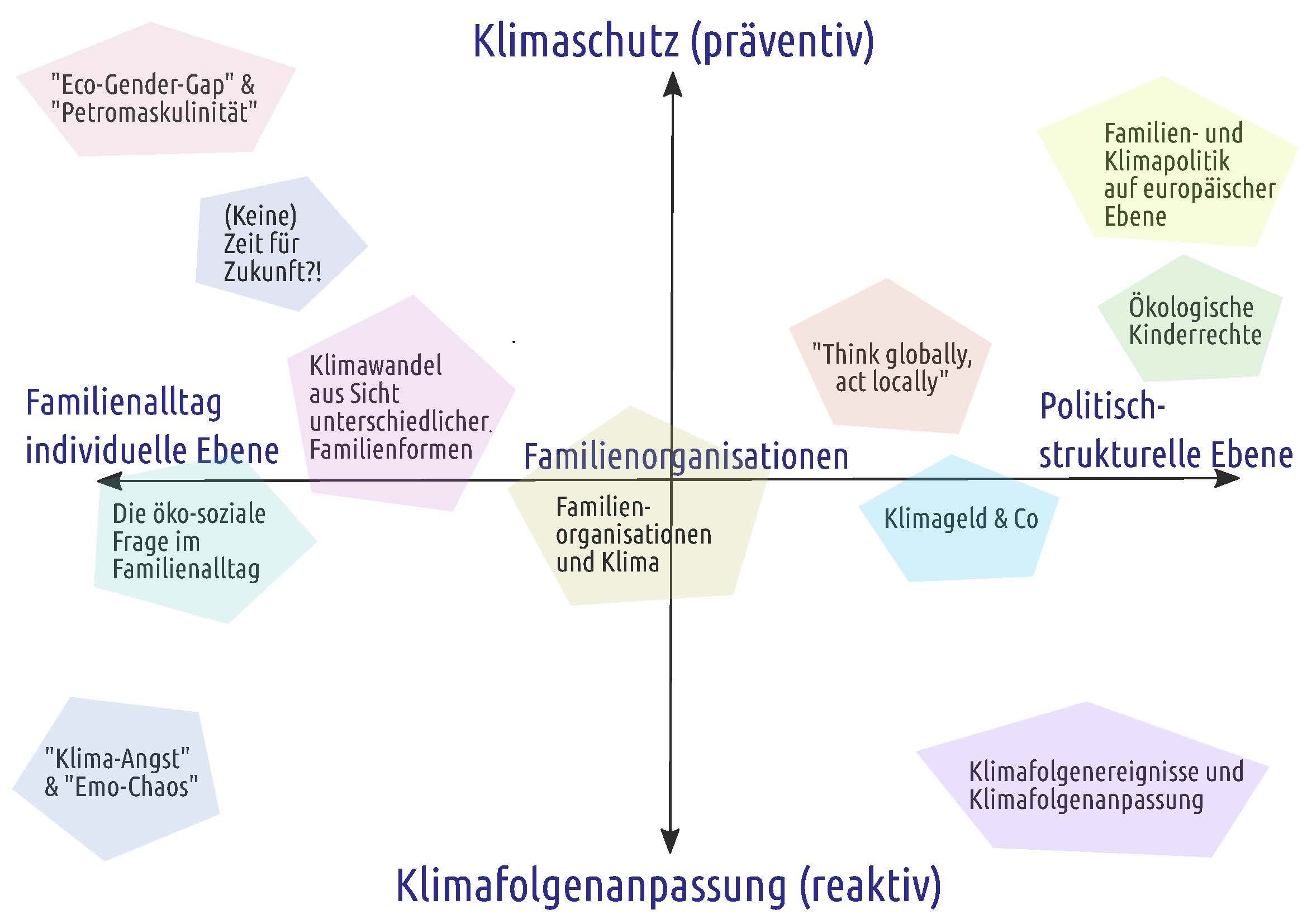

Elena Gußmann stellte das weitere Vorgehen des Bundesforums Familie in der Themenperiode 2024/25 vor. Die Geschäftsstelle habe aus den Diskussionen des Netzwerktreffens am 17. Oktober 2023, den Rückmeldungen der Mitgliederbefragung Anfang 2024 und dem Austausch mit dem Beirat mehrere Vorschläge erarbeitet, über die nun abgestimmt werden könne. Die Auswahl bilde einen Großteil der genannten Interessen und Fragestellungen ab – von „Klimageld“ über „ökologische Kinderrechte“ bis zu „Generativität“.

Da nicht alles bearbeitet werden könne, solle nun gewichtet werden, zu welchen Aspekten die Geschäftsstelle Veranstaltungen organisieren soll. Ad-Hoc-AGs solle es in dieser Themenperiode nicht geben, dennoch solle die Expertise der Mitgliedsorganisationen aktiv in die Veranstaltungsplanung einfließen und eine Beteiligung bei der inhaltlichen Gestaltung und Nachbereitung der Ergebnisse möglich gemacht werden. Zuletzt wurde das Netzwerktreffen am 16. Oktober 2024 angekündigt, das als Präsenzveranstaltung in Berlin stattfinden wird.