Berlin, 20.10.2022 | Knapp 40 Vertreter*innen aus den Mitgliedsorganisationen des Bundesforums Familie kamen anlässlich des ersten Fachforums der aktuellen Themenperiode „Unterstützungsstrukturen für Familien – Wege zu wirksamen Angeboten“ im Festsaal der Berliner Stadtmission zusammen. Im Fokus der fachlichen Diskussion stand der enge Zusammenhang zwischen der Wirksamkeit von Unterstützung und den Werthaltungen seitens der unterstützungsgebenden Fachkräfte sowie der Träger und Fördermittelgeber. Damit stellte das Fachforum bewusst eine selbstreflexive Perspektive in den Vordergrund: Welche Werthaltungen in den Organisationen führen zu Ansprachen, die eine Unterstützung ermöglichen oder verhindern? Wie kann hier Veränderung stattfinden?

Einleitung durch die Ad-Hoc-AG „Ansprache und Werthaltungen“

D r. Verena Wittke (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband) und Sabine Felgenhauer (PEKiP) stellten im Auftrag ihrer das Fachforum vorbereitenden Arbeitsgruppe den bisherigen Diskussionsstand vor: Im Austausch innerhalb der AG sei bewusst geworden, dass sowohl Wissen als auch Sensibilität für die unterschiedlichen Lebenslagen der Familien Voraussetzung für eine wirksame Zusammenarbeit sei. Zuschreibungen durch gesellschaftliche Familienbilder sowie die eigene sozial erworbene Werthaltung beeinflusse die Arbeit mit den Familien.

r. Verena Wittke (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband) und Sabine Felgenhauer (PEKiP) stellten im Auftrag ihrer das Fachforum vorbereitenden Arbeitsgruppe den bisherigen Diskussionsstand vor: Im Austausch innerhalb der AG sei bewusst geworden, dass sowohl Wissen als auch Sensibilität für die unterschiedlichen Lebenslagen der Familien Voraussetzung für eine wirksame Zusammenarbeit sei. Zuschreibungen durch gesellschaftliche Familienbilder sowie die eigene sozial erworbene Werthaltung beeinflusse die Arbeit mit den Familien.

Von elementarer Bedeutung sei es daher, dass Institutionen bzw. deren Fachkräfte die eigenen Werthaltungen und die eigene „Hauskultur“ hinterfragten, da gerade hier etablierte Machtebenen oft unmerklich reproduziert würden. Es brauche diese kritische Beschäftigung mit „dem Eigenen“, um von einer zuschreibenden zu einer zuhörenden Unterstützungsstruktur zu kommen. Im Zuge dessen sei es wichtig, dass die Partizipation von Familien gestärkt werde – unter anderem dadurch, dass Familien ihren Unterstützungsbedarf selbst definieren können.

Im Kontext von Partizipation sei der Begriff des „Empowerments“ im Verlauf der bisherigen Themenperiode von den Mitgliedsorganisationen sehr kritisch diskutiert worden. Klar geworden sei, dass es in der Unterstützung von Familien eher um ein „Powersharing“ ginge: „Menschen oder Gruppen können nur sich selbst empowern und nicht von Anderen empowert werden“, so Dr. Verena Wittke. Im Sinne des Powersharings sei zufragen, wer in der Unterstützungs-Begegnung die Definitionsmacht habe, welche Privilegien die Fachkraft besitze (oder gerade nicht) und letztlich auch, wie und welche Ressourcen geteilt und verteilt werden könnten.

Im Kontext von Partizipation sei der Begriff des „Empowerments“ im Verlauf der bisherigen Themenperiode von den Mitgliedsorganisationen sehr kritisch diskutiert worden. Klar geworden sei, dass es in der Unterstützung von Familien eher um ein „Powersharing“ ginge: „Menschen oder Gruppen können nur sich selbst empowern und nicht von Anderen empowert werden“, so Dr. Verena Wittke. Im Sinne des Powersharings sei zufragen, wer in der Unterstützungs-Begegnung die Definitionsmacht habe, welche Privilegien die Fachkraft besitze (oder gerade nicht) und letztlich auch, wie und welche Ressourcen geteilt und verteilt werden könnten.

Als Ergebnis der AG-Diskussion wurden vier Fragen vorgestellt, die das Fachforum inhaltlich leiten sollten:

- Wie gehen wir mit der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Lebenswelten um?

- Inwieweit ist die vielzitierte „Begegnung auf Augenhöhe“ in familienbegleitenden und -unterstützenden Angeboten möglich?

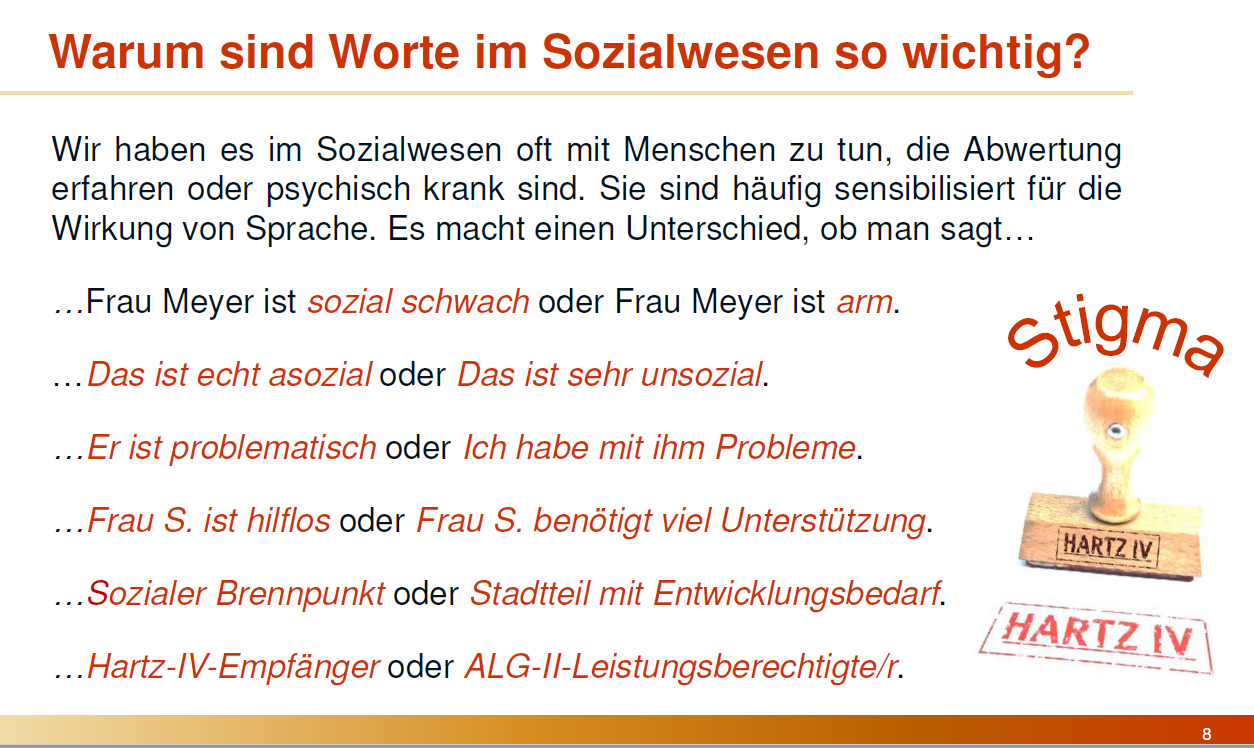

- Welche Bedeutung haben die Art der Sprache und die Wortwahl in der Ansprache von Familien?

- Partizipation – wer definiert Bedarfe und Themen? Wie können die Menschen vor Ort in Bedarfsentwicklung und Angebotsgestaltung einbezogen werden?

Ziel sei es, so Sabine Felgenhauer abschließend, in der Diskussion des Fachforums nicht nur theoretische Ansätze, sondern auch Umsetzungsideen zur Frage: „Was bedeutet Powersharing für die Arbeit mit Familien?“ zu finden.

Praxisimpuls „Partizipation als Antwort auf Hürden bei der Inanspruchnahme Früher Hilfen“

Till Hoffmann vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) stellte in seinem Beitrag am Beispiel der Frühen Hilfen vor, auf welche konkreten Hürden Unterstützungsstrukturen in der Praxis stoßen und zeigte auf, welche Bedeutung Werthaltungen und Ansprache in diesem Kontext einnehmen. Ein bekanntes Grundproblem sei das Präventionsdilemma – ein Effekt, der beschreibt, dass durch Präventionsmaßnahmen der Abstand zwischen erreichten ressourcen-starken und nicht erreichten ressourcen-schwachen Familien noch verstärkt wird. Um auf diese Problemlage zu antworten, setze das NZFH auf einen partizipativen Ansatz bei der Inanspruchnahme Früher Hilfen.

Till Hoffmann vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) stellte in seinem Beitrag am Beispiel der Frühen Hilfen vor, auf welche konkreten Hürden Unterstützungsstrukturen in der Praxis stoßen und zeigte auf, welche Bedeutung Werthaltungen und Ansprache in diesem Kontext einnehmen. Ein bekanntes Grundproblem sei das Präventionsdilemma – ein Effekt, der beschreibt, dass durch Präventionsmaßnahmen der Abstand zwischen erreichten ressourcen-starken und nicht erreichten ressourcen-schwachen Familien noch verstärkt wird. Um auf diese Problemlage zu antworten, setze das NZFH auf einen partizipativen Ansatz bei der Inanspruchnahme Früher Hilfen.

Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen

Till Hoffman stellte zunächst den Aufbau und die Arbeit des NZFH vor. Der Aufbau der Frühen Hilfen werde in Form von Netzwerken gestaltet und koordiniert. Ausgangspunkt und Bestandteil seien dabei die bereits bestehenden kommunalen Strukturen. Die Kommune definiere den Bedarf an Frühen Hilfen und sei für deren Organisation zuständig. Frühe Hilfen würden dabei von allen Mitgliedern des Netzwerkes geleistet, die Kontakt zu psychosozial belasteten Familien und deren Kindern haben, insbesondere Kinderärzt*innen und Hebammen etc. Der Schwerpunkt der Arbeit läge bei den benachteiligten Familien, die Arbeit im Netzwerk der Frühen Hilfen richte sich jedoch prinzipiell an alle werdenden bzw. jungen Eltern und deren Kinder bis zum 3. Lebensjahr. Die regelmäßige Evaluation habe gezeigt, dass die Angebote eine hohe Akzeptanz erfahren und eine nachhaltige Wirkung entwickelten, so Till Hoffmann.

Partizipationsansatz

Der Ansatz des NZFH sehe vor, die Zusammenarbeit jeweils an den Ressourcen der Familie auszurichten, das Selbsthilfepotential zu stärken und in der Praxis an der elterlichen Verantwortung anzusetzen. Ziel sei es, durch einen niedrigschwelligen Zugang Hilfen für alle, insbesondere aber für psychosozial belastete Familien zu bieten. Partizipation sei hier auch auf der institutionellen und professionellen Ebene ein wichtiger Ansatz. Till Hoffmann stellte in dem Zusammenhang die Partizipationspyramide nach Straßburger und Rieger vor, welche die Stufen der Partizipation sowohl aus der Perspektive der Institutionen als auch der Bürger*innen beschreibt.

Partizipationspyramide nach Straßburger/Rieger (Hg.): Partizipation kompakt – Für Studium, Lehre und Praxis sozialer Berufe 2014, S. 232f.

Partizipation brauche vor allem Zeit und Flexibilität, um der dafür notwendigen Interaktion Raum zu geben. Von den Fachkräften verlange der Ansatz mehr Risikobereitschaft und die Offenheit, auf die Lebensweltperspektive der Eltern einzugehen. Till Hoffman betonte, dass dies für Beratungssituationen in Zwangskontexten umso wichtiger sei. Dafür seien hohe soziale Kompetenzen sowie methodische Kenntnisse von den Fachkräften gefordert.

Erreichbarkeitsstudie

Till Hoffmann betonte, dass Partizipation und Erreichbarkeit sich wechselseitig bedingen. Um besser zu verstehen, warum Familien nicht erreicht und so auch nicht beteiligt werden können, gab das NZFH 2018 eine Erreichbarkeitsstudie in Auftrag, die subjektive Lebensrealitäten und Bedürfnisse von Familien erfragte. In einem Studiendesign wurden 123 Mütter mit Kindern im Alter von 0-3 Jahren in Form von häuslichen Interviews befragt. Die qualitative Studie bestand aus Leitfadeninterviews sowie standardisierten Fragebögen. Anhand der Erreichbarkeitsstudie konnten als Fazit verschiedene Hürden für die Inanspruchnahme Früher Hilfen abgeleitet werden: gesellschaftliche Rollenbilder wie „die gute Mutter“, die eigene soziale Identität, der Anspruch, es „alleine zu schaffen“. Ebenso bestehe eine Angst vor Stigmatisierung bei Inanspruchnahme Früher Hilfen, was wiederum zu Versagensgefühlen und Selbstzweifeln führe. Das Ziel Früher Hilfen müsse es daher sein, diese Zweifel, Sorgen und Ängste der Eltern bereits in der Ansprache und in der Kommunikation von Angeboten ernst zu nehmen und soweit möglich aufzufangen. Die Schaffung einer wertungsfreien und vertrauensbildenden Atmosphäre „auf Augenhöhe“ sei hier besonders wichtig. Für die konkrete Zusammenarbeit bedeute dies z.B. mit sprachlicher Sensibilität vorzugehen und das fachliche Wissen unterstützend anzubieten, anstatt zu belehren.

Partizipation sei immer eine Querschnittsaufgabe, die auf allen Netzwerkebenen verankert werden müsse. Um diese Verankerung zu unterstützen, habe das Netzwerk das Projekt „Qualitätsdialoge Frühe Hilfen“ entwickelt, das im Qualitätsrahmen im Zeitraum 2017—2021 umgesetzt wurde. Das Projekt entwickelte Praxismaterialien, die den Fachkräften ermöglichen, das Thema Partizipation und damit konkrete Vorgehensweisen zu deren Umsetzung gemeinsam im Netzwerk zu erarbeiten.

Diskussion

In der anschließenden Diskussion wurden einzelne Aspekte der Frühen Hilfen kritisch sowie im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit auf andere Unterstützungsstrukturen diskutiert. Im Kontext von Werthaltungen diskutierten die Teilnehmenden das Verständnis von Augenhöhe, die Definitionen von Zielgruppen sowie den Umgang mit Diversität in der Zusammenarbeit mit den Familien.

Diskussion weiterlesen

Augenhöhe: Kontrovers diskutiert wurde insbesondere der Begriff der Augenhöhe. Einerseits sei fraglich, was genau unter Augenhöhe verstanden werde und ob andererseits Augenhöhe in einer asymmetrischen Begegnung von Unterstützungsnehmenden und –gebenden überhaupt möglich sei. Unabhängig davon sei es jedoch auf jeden Fall möglich und wichtig, eine respektvolle Beziehung zwischen Fachkräften und Familien zu entwickeln, in der beide Seiten als Expert*innen ihres Fachs bzw. ihrer Lebenswelt anerkannt werden. Seitens der Fachkräfte sei es wichtig, sich die Gründe für den eigenen Wissensvorsprung vor Augen zu führen. Insbesondere in der Frage, wer den Unterstützungsbedarf bestimmt, sei besondere Sensibilität gefordert.

Zielgruppen: Einerseits ermögliche eine Definition von Zielgruppen eine genauere Zuschreibung der Angebote und Bedarfe der Familien. Andererseits gehe mit der Definition von Zielgruppen häufig bereits eine Stigmatisierung einher. Wie die Erreichbarkeitsstudie des NZFH festgestellt habe, könne dieses Gefühl der (potentiellen) Stigmatisierung eine Hürde für die Inanspruchnahme von Hilfen darstellen. Dies führe letztlich zu einer Ablehnung von Hilfsangeboten. Fraglich sei daher, ob eine universelle Ausrichtung nicht besser sei. Till Hoffmann betonte, das Angebot des NZFH richte sich zwar im Schwerpunkt an psychosozial belastete Familien, sei aber vom Leitgedanken her ein Angebot für alle Familien. Bedeutend sei, dass die Zielgruppen in den Netzwerken vor Ort festgelegt werden, da diese den Bedarf und die Strukturen vor Ort kennen.

Diversity: Es wurde diskutiert, dass es im Sinne eines Diversity-Ansatzes notwendig sei, diesen auch im Monitoring der Netzwerkakteure zu berücksichtigen. Die Frühen Hilfen seien mit ihren Angeboten an alle Formen von Familien adressiert. Da die konkrete Ausgestaltung jedoch vor Ort stattfinde, variierten die Angebote je nach Bedarf der kommunalen Strukturen vor Ort. Hierzu verwies Till Hoffman an noch offene Kommunalbefragungen, die dazu mehr Ergebnisse bringen werden.

Erreichbarkeit: Deutlich wurde, dass der Aufbau von gut funktionierenden Netzwerken mit vermittelnden Akteuren vor Ort als ein wichtiges Kriterium für Unterstützung gelten muss. So könnten bspw. Familienhebammen den Bedarf in den Familien erkennen und Angebote unmittelbar an die Familien herantragen. Lotsendienste in den Geburtskliniken könnten eine ähnlich wichtige Funktion einnehmen. Die gelungene Erreichbarkeit durch die Frühen Hilfen müssten durch lebenslauforientierte Anschluss-Angebote weitergeführt werden. Wenn die Frühen Hilfen beendet seien, in der Regel mit dem erreichten 3. Lebensjahr, entstehe bisher unter Umständen ein Kompetenzverlust der teilnehmenden Eltern und Familien. Es werde hierzu bereits diskutiert, die Frühen Hilfen auf ein anderes Altersspektrum auszuweiten. Offen sei dazu die Finanzierung: Seit 2012 seien 50 Millionen Euro für Angebote für 0–3-Jährige bereits nicht ausreichend gewesen. Ohne finanzielle Absicherung könne das Angebot nicht ausgeweitet werden. Wie hier sinnvoll Übergänge geschaffen werden können, müssten die Kommunen klären.

Aufbau von wirksamen Strukturen: Es wurde die Möglichkeit diskutiert, dass bestimmte Angebote der Frühen Hilfen, wie zum Beispiel Familienhebammen, als Regelleistung angeboten werden könnten. Davon sei die derzeitige Versorgungslage noch weit entfernt, fehle an diesem Punkt doch die Finanzierung, die Fachkräfte und teils der strukturelle Aufbau. Um daran zu arbeiten, sei es notwendig, redundante Strukturen zu erkennen und Akteure wie Selbsthilfeinitiativen oder Kitas besser zu verknüpfen. Till Hoffman betonte die Notwendigkeit, die Konzeptionen der Frühen Hilfen durch Kommunalbefragungen mit der Realität abzugleichen und gegebenenfalls anzupassen. Problematisch sei es jedoch, dass die Befragung der kommunalen Akteure fast ausschließlich über kommunale Hilfen erfolge. Die Kinder- und Jugendhilfe sei jedoch auf allen Landes- und Bundesebenen anders. Förderale Strukturen seien hier für ein sehr heterogenes Bild in der Ausgestaltung der Netzwerke verantwortlich. Till Hoffmann verwies außerdem darauf, dass Partizipation auf Fachkräfte-Ebene im Kontakt mit den Familien mitgedacht werde, die Partizipationsmöglichkeiten innerhalb von Behörden jedoch sehr gering seien. Hier lohne eine weitere Diskussion.

Workshop-Phase

Am Nachmittag kamen die Teilnehmer*innen des Fachforums in zwei verschiedenen Workshops zusammen:

1. „Für oder mit? Familien erreichen, Familien beteiligen – eine Frage der Haltung?“

Britta Kreuzer von der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V. und Jasmin Harbers, Koordinatorin der bundesweiten Programme „Griffbereit“ und „Rucksack KiTa“ im Landkreis Ammerland, stellten Projekte vor, deren kultursensible Ansätze in der Familienarbeit anschließend diskutiert wurden. Fokus der Programme sei ein Angebot an mehrsprachige Eltern, welches wiederum von mehrsprachigen Eltern umgesetzt werde.

Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V. und Jasmin Harbers, Koordinatorin der bundesweiten Programme „Griffbereit“ und „Rucksack KiTa“ im Landkreis Ammerland, stellten Projekte vor, deren kultursensible Ansätze in der Familienarbeit anschließend diskutiert wurden. Fokus der Programme sei ein Angebot an mehrsprachige Eltern, welches wiederum von mehrsprachigen Eltern umgesetzt werde.

Workshop-Bericht weiterlesen

Das Angebot richte sich an Familien mit Kindern in einem Alter ab einem Jahr bis zur 2. Schulklasse. Die Eltern und Kinder fänden sich über ein Jahr in gemeinsamen festen Gruppen zusammen, die von Elternbegleiter*innen angeleitet würden. Die Gruppen seien mehrsprachig. Gemeinsam arbeiteten die Eltern an verschiedenen Themen zu Erziehungs- und Bildungsfragen, zum Angebot zählten zudem Spiele oder Gruppenaktivitäten (z.B. Eltern-Kind-Frühstück). Die Themen würden parallel der Themen in Kita, Schule und Elterngruppe festgelegt. Zur Umsetzung und Begleitung der Gruppen arbeiteten Elternbegleiter*innen mit den pädagogischen Fachkräften der jeweiligen Partnereinrichtung (Kita bzw. Schule) zusammen. Dafür würden Eltern aus den am Programm beteiligten Kitas und Schulen ausgebildet. Die pädagogischen Fachkräfte der Bildungseinrichtungen fungierten als Gruppenleiter.

Britta Kreuzer und Jasmin Harbers betonten, dass durch die Umsetzung dieses Peer-Ansatzes (von Eltern für Eltern) gleich mehrere Effekte erreicht würden, die für eine gelungene Ansprache und Werthaltung in der Familienarbeit zentral seien.

Die Augenhöhe würde unter anderem dadurch erreicht, dass Elternbegleiter*innen und Eltern beide mehrsprachig seien und aus dem gleichen Sozialraum stammten. Ohnehin entstehe durch die Sozialraumorientierung eine authentische Verbundenheit und Vertrauensstärkung zwischen den Eltern. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stünden zwar die beteiligten Familien und deren Kinder, aber auch die Elternbegleiter*innen selbst würden dadurch in ihren Kompetenzen gestärkt. Die Eltern erlebten, dass ihre eigenen Lebenserfahrungen und ihre Erziehungskompetenz anerkannt werde und sie diese in die Förderung ihrer Kinder einbringen könnten. Eltern würden sich hier gleichzeitig als Teilnehmende und Mitgestaltende erleben. Das Programm verfolge einen Multiplikatorenansatz von Eltern für Eltern, statt Fachkräfte „von außen“ einzusetzen. Zudem würden die Elternbegleiter*innen durch die Qualifizierung Fachkompetenzen erlangen und sich für den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren. Die Stärkung der Sprachbildung, insbesondere durch das mehrsprachige Angebot, stärke dabei die Familiensprache und verhelfe zur einer Anregung zur Spracherziehung.

Ein weiterer Leitgedanke sei, dass der partizipative Ansatz auf allen Ebenen Wirksamkeit entfalte: Die Eltern hätten Mitsprache und Gestaltungsspielraum in der Angebotsentwicklung. Die Familienbegleiter*innen würden als Akteure im Gemeinwesen wahrgenommen. Pädagogische Fachkräfte und Bildungsinstitutionen würden von der Wechselseitigkeit profitieren und sich hinsichtlich einer effektiveren Unterstützungsleistung weiterentwickeln. Für die Umsetzung des partizipativen Ansatzes sei das Projekt auf Offenheit und Flexibilität der Bildungseinrichtungen angewiesen. Es brauche eine hohe (Kultur-)Sensibilität sowie eine Bedarfsorientierung für die Erreichbarkeit der Familien und die Annahme der Angebote. Hervorgehoben wurde, dass generell eine stärkere Diversitätsorientierung der Bildungseinrichtungen notwendig sei, um Familien besser anzusprechen. Die Bildungseinrichtungen müssten sich stärker auf Mehrsprachigkeit und Vielfalt der Familien einstellen und diese als Ressource begreifen. Die Kultursensibilität sei insbesondere in der aufsuchenden Arbeit erforderlich. Programme wie „Griffbereit“ und „Rucksack-Kita“ seien grundsätzlich auf „Komm-Strukturen“ ausgelegt, könnten hier jedoch auch für „Geh-Strukturen“ einen Beitrag leisten: eine Hauskultur verändere sich, wenn dort regelmäßig mehrsprachige Familien teilnehmen würden.

Als herausfordernd für die Umsetzung des Programms wurden die sehr sprachheterogenen Gruppen sowie eine eingeschränkte Mobilität in den Flächenländern beschrieben. Letztlich sei auch eine Lebensweltorientierung nur realisierbar, wenn die Organisationsentwicklung personell und strukturell entsprechend aufgestellt sei. Britta Kreuzer hob hervor, dass sich in der Durchführung von derartigen Projekten stets folgende Fragen stellten: Worum geht es in den Familien? Wie werden sie erreicht? Wo ist Beteiligung möglich? Welche Rahmenbedingungen gibt es?

Wünschenswert sei, dass die Programme langfristig wirken können. Dazu gehöre auch eine entsprechende Finanzierung. Statt als Einjahresprojekt über ein Bundes- oder Landesprogramm sei über die Anschubfinanzierung hinaus eine dauerhafte Finanzierung, zum Beispiel über kommunale Mittel notwendig. Dies sei auch gut begründbar, schließlich böten derartige Projekte für Kommunen einen vielfältigen Mehrwert. Positiv sei beispielsweise die Qualifizierung der Elternbegleiter*innen für den ersten Arbeitsmarkt, woraus sich für die Personen neue Zukunftsperspektiven ergeben würden. Für die Projekte hätte dies jedoch den praktischen Nachteil, dass qualifizierte Elternbegleiter*innen für das Projekt verloren gingen. Eine bessere finanzielle Entschädigung der Elternbegleiter*innen könnte dem entgegenwirken. Letztlich wurde herausgestellt, dass die Erreichbarkeit der Familien auch in diesem Programm auf dem Aufbau eines funktionierenden Netzwerkes angewiesen sei. Die Ansprache von Eltern erfolge in den Projekten vielfach über Mund-zu–Mund-Propaganda. Die Netzwerke müssten jedoch zunächst aufgebaut werden, wenn sie nicht ohnehin bereits vorhanden seien; Kinderärzte, Hebammen und Gynäkolog*innen sowie Stadtteilzentren, Familienzentren und aufsuchende Arbeit müssten dabei miteinbezogen werden.

2. „Powersharing in der Praxis“

Wie die eigene Werthaltung die Praxis konkret beeinflussen kann, zeigte Elizaveta Khan vom In-Haus | Integrationshaus e.V. in Köln. Das In-Haus ist interkulturelles Zentrum der Stadt Köln, Träger der freien Jugendhilfe und Integrationskursträger. Mit vielen Beispielen aus ihrer täglichen Arbeit stellte Elizaveta Khan im Workshop die im Integrationshaus gelebte Idee des Powersharings vor. Dabei wurden die Workshop-Teilnehmenden angeregt, die vorgestellten theoretischen Überlegungen in ihre jeweiligen persönlichen Tätigkeitsfelder zu übertragen.

Wie die eigene Werthaltung die Praxis konkret beeinflussen kann, zeigte Elizaveta Khan vom In-Haus | Integrationshaus e.V. in Köln. Das In-Haus ist interkulturelles Zentrum der Stadt Köln, Träger der freien Jugendhilfe und Integrationskursträger. Mit vielen Beispielen aus ihrer täglichen Arbeit stellte Elizaveta Khan im Workshop die im Integrationshaus gelebte Idee des Powersharings vor. Dabei wurden die Workshop-Teilnehmenden angeregt, die vorgestellten theoretischen Überlegungen in ihre jeweiligen persönlichen Tätigkeitsfelder zu übertragen.

Workshop-Bericht weiterlesen

Jede Ebene von Unterstützungsstruktur habe, so Khan, Macht in Form von Ressourcen, Zugängen, Mitteln und Räumen, die mit gesellschaftlich minorisierten Individuen und Gruppen geteilt werden könnten. Eine „Poweranalyse“ frage im ersten Schritt nach den Möglichkeiten und Spielräumen von Individuen und Institutionen, die eigene „Power“ (dazu gehören z.B. Handlungsmacht, Definitionsmacht, Spielräume, Möglichkeiten, Privilegien) zu erkennen und zu reflektieren. Im zweiten Schritt setze das „Powersharing“ die Erkenntnisse in die Praxis um. Damit bilde „Powersharing“ das unterstützende Gegenstück zum „Empowerment“, welches die Selbst-Ermächtigung von minorisierten Gruppen und Individuen bezeichne.

Die Förderung von Resilienz sei, so Elizaveta Khan, eines der ausgewiesenen Ziele sozialer Arbeit. Da sich Resilienz aus internen und externen Ressourcen ausbilde, müsse sich Soziale Arbeit vor allem auf die gerechte Verteilung von und dem Zugang zu Ressourcen fokussieren. Dazu gehöre zum Beispiel das Bereitstellen von Räumen, Mitteln oder auch juristischer Trägerschaft bei gleichzeitiger Abgabe von Entscheidungsmacht. An dieser Stelle bezog sich Khan auf das Neun-Stufen-Modell der Partizipation nach Roger Hart (1992) und Wolfgang Gernert (1993), das Entscheidungsmacht als höchste Form der Partizipation ausweist. Das Modell könne Unterstützungsgebenden als „Selbstcheck“ dienen, inwiefern die eigenen Angebote tatsächlich partizipativ gestaltet seien.

Neun-Stufen-Modell der Partizipation nach Roger Hart (1992) und Wolfgang Gernert (1993). Quelle: Präsentation Elizaveta Khan.

Problematisch sei, so Elizaveta Khan, dass die derzeitigen Rahmenbedingungen echte Partizipation oft verhinderten – so müssten zum Beispiel in Förderanträgen Zielgruppen problematisiert und eine ressourcenorientierte Beschreibung vermieden werden, um erfolgreich zu sein: „Wenn die Familien wissen würden, wie wir in den Projektanträgen über sie schreiben, würden sie nicht mehr kommen“, so Elizaveta Khan. Auch benötigten partizipative Prozesse Zeit und Ergebnisoffenheit, was mit der Realität von Bewilligungszeiträumen und Projektvorgaben in Konflikt stünde.

Elizaveta Khan regte die Workshop-Teilnehmer*innen mit folgenden Fragen an, im eigenen Einflussbereich „Powersharing“ umzusetzen: „Was kann ich/meine Institution teilen?“ und „Wo stehen die Angebote meiner Institution im Neun-Stufen-Modell und wie könnte ich die nächste Stufe der Partizipation erreichen?“. Es gehe um einen gemeinsamen Lernprozess, der fortwährend diese Fragen stellt und Unterstützungsgebende ausbildet, die gut und aktiv Zuhören.

Abschlussdiskussion & Ausblick

Elena Gußmann verabschiedete die Runde mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Diskussionspunkte, die zugleich einen Ausblick auf die folgenden Fachforen darstellten: Es habe sich gezeigt, dass partizipative Ansätze und eine selbstkritische Auseinandersetzung mit eigenen Werthaltungen Voraussetzung für gelingende Familienunterstützung seien. Benannt wurde der Bedarf, Partizipationsmöglichkeiten nicht nur auf der Ebene der Fachkräfte im Blick zu haben. Auch auf der Verbands- und Leitungsebene sollten sich eine wertschätzende Haltung und Einflussnahme auf die Gestaltung von Rahmenbedingungen widerspiegeln. Welche finanziellen und strukturellen Veränderungen dafür notwendig seien, werde in folgenden Veranstaltungen der Themenperiode diskutiert.

Elena Gußmann verabschiedete die Runde mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Diskussionspunkte, die zugleich einen Ausblick auf die folgenden Fachforen darstellten: Es habe sich gezeigt, dass partizipative Ansätze und eine selbstkritische Auseinandersetzung mit eigenen Werthaltungen Voraussetzung für gelingende Familienunterstützung seien. Benannt wurde der Bedarf, Partizipationsmöglichkeiten nicht nur auf der Ebene der Fachkräfte im Blick zu haben. Auch auf der Verbands- und Leitungsebene sollten sich eine wertschätzende Haltung und Einflussnahme auf die Gestaltung von Rahmenbedingungen widerspiegeln. Welche finanziellen und strukturellen Veränderungen dafür notwendig seien, werde in folgenden Veranstaltungen der Themenperiode diskutiert.

Fotos: Holger Adolph, AGF