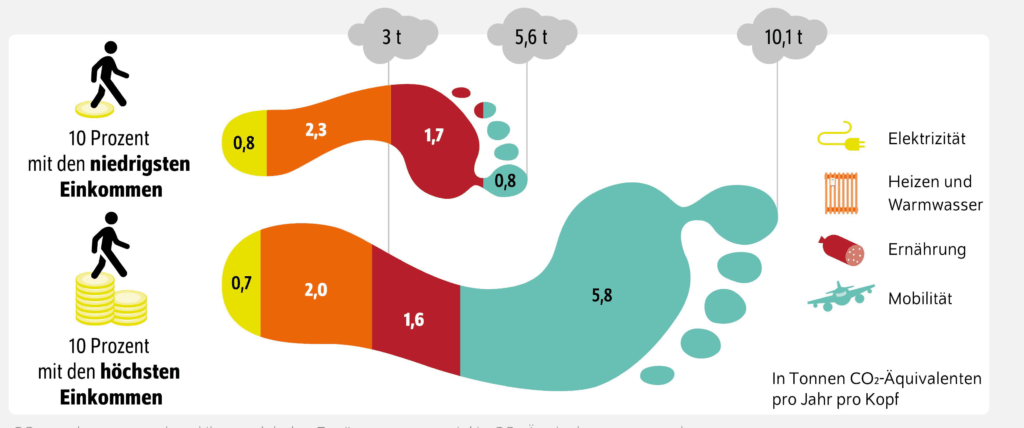

Ob Investitionen in kommunale Infrastruktur, Klimaschutz oder Klimaanpassung: der Lebensraum für Familien wird auf kommunaler Ebene gestaltet. Welche Entscheidungen zum Klimaschutz werden auf kommunaler Ebene getroffen? Wie werden Bürger*innen und insbesondere Familien in den Entscheidungsprozessen beteiligt?

In dem Impulsworkshop informierten sich und diskutierten circa 30 Vertreter*innen aus den Mitgliedsorganisationen des Bundesforums Familie über kommunalen Klimaschutz und innovative Formate der Beteiligung und Mitbestimmung von Familien, Kindern und jungen Menschen.

Die Veranstaltung schloss an einen ersten Teil an, in dem eine Veranstaltung sich bereits dem Thema Finanzierung von kommunalem Klimaschutz gewidmet hatte. Die Vielfalt der Beteiligungsmöglichkeiten sowie Hürden und Erkenntnisse verdeutlichten Impulse von drei Referent*innen: Sina Trölenberg, Projektkoordinatorin für „Klima trifft Kommune“ beim Verein BürgerBegehren Klimaschutz, Dr. Tobias Lehberg, Bürgermeister der Klimakommune Saerbeck und Patrick Kunkel, Bürgermeister von Eltville am Rhein.

Klimakommune Saerbeck

Dr.Tobias Lehberg, Bürgermeister der Klimakommune Saerbeck, eröffnete seinen Impuls mit dem Hinweis, dass Erkenntnisse aus Saerbeck trotz ländlicher Lage auch bundesweit übertragbar seien. Denn wichtig und entscheidend sei es, zwischen den Kommunen und den Bürger*innen eine Verbindung zu schaffen.

Beteiligung

Für eine erfolgreiche Beteiligung sei ein akteurszentrierter Ansatz, der alle Beteiligten und Betroffenen mitnehme und deren Sicht mitdiskutiere, von besonderer Bedeutung. Dabei gehe es sowohl um politische Mitsprache als auch um finanzielle Beteiligungsmodelle. Saerbeck verfüge über einen Energiepark mit Windenergie und Photovoltaikanlage, dessen Energiemix zum Zeitpunkt der Entstehung noch technisches Neuland war. Heute übersteige die dort erzeugte Energie den eigenen Strombedarf der Kommune um das Vierfache. Der Energiepark sei in eigener Hand und werde von der Kommune und dem Kreis finanziert.

Die private Energieerzeugung sei zudem großflächig ausgebaut: jedes zweite Haus verfüge über eine Photovoltaikanlage. Lehberg betonte, der hohe Anteil an erneuerbarer Energieerzeugung in der Kommune und der damit verbundene wirtschaftliche Erfolg sei nur zu erreichen, wenn die Bürger*innen überzeugt von Klimaschutzmaßnahmen seien. Das Selbstverständnis als Klimakommune entstehe in den Köpfen der Menschen und werde durch direkten Austausch der Bürger*innen untereinander, durch transparente Beteiligung und Bildung befördert.

Bildung und Vermittlung

Um Menschen den Zugang zum Thema Wärmewende und erneuerbare Energien zu erleichtern, setze die Kommune darauf, diese Themen in zugänglichen und attraktiven Angeboten verständlich und ansprechend zu vermitteln. In Saerbeck wurden beispielsweise ein Vortrag eines aus dem Fernsehen bekannten Meteorologen und ein Improvisationstheater zum Thema Klima angeboten.

Die Vermittlung der Möglichkeiten eines persönlichen Beitrags zur Energie- und Klimawende fördere das Handeln, motiviere und zeige auf, wo eigene Interventionen möglich sind. Die Gesamtheit kommunaler Akteure wie Landwirtschaft, Energieversorgung, Gewerbe, Unternehmen und Vereine sollte eingebunden werden.

Spezielle Bildungsangebote, die an außerschulischen Lernorten und als Projekte aufgebaut wurden, sensibilisieren Kinder in Saerbeck für Klimaschutz. Tobias Lehberg betonte, es sei wichtig, bei Kindern das Interesse zu wecken und Klimakompetenz zu fördern, um die Grundlage für eine angemessene Beteiligung zu schaffen. Über die Bildungsangebote für Kinder würden die Inhalte auch in die Familien getragen. Im Bioenergiepark in Saerbeck wurde dazu ein außerschulischer Lernort etabliert, in dem ein praxisbezogener, experimenteller und kindgerechter Unterricht in Kooperation mit den örtlichen Schulen stattfindet. Finanziell unterstützt und getragen wird dieses Projekt von der Bezirksregierung.

Dr. Tobias Lehberg betonte abschließend, dass Bildung zum Thema Klimaschutz für Familien in den Kommunen ideal angesiedelt sei. Die Familie sei eine Akteursgruppe, die sich sehr stark mit der Gemeinde identifizieren und in sie integrieren könne. Wenn Familien sich in den kommunalen Klimaschutz einbringen, sei ein gemeinsames, überzeugendes Ziel erkennbar.

Diskussion

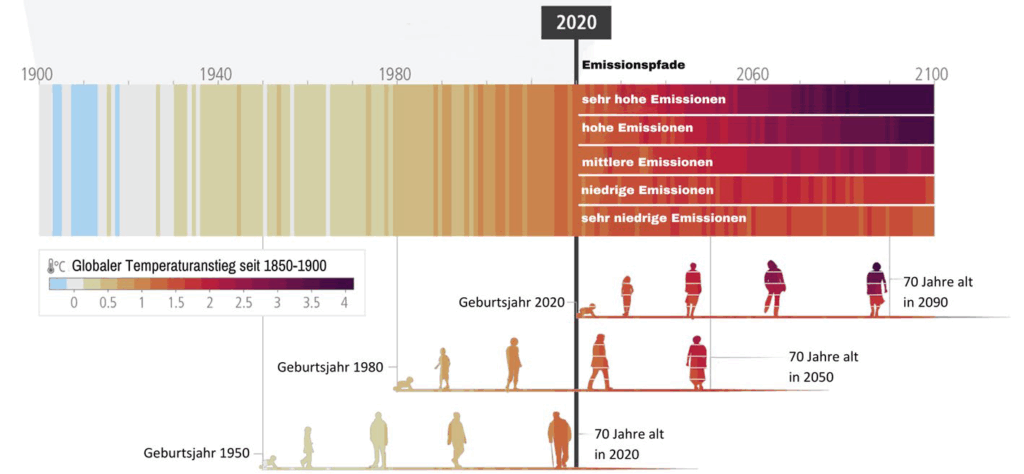

Kontrovers diskutiert wurde am Beispiel der Elektromobilität, zu welchen Teilen es die finanzielle Leistungsfähigkeit bzw. die individuellen Überzeugungen es seien, die über klima- und umweltfreundliches Verhalten der Familien entscheiden. Dr. Tobias Lehberg betonte, dass er Überzeugungen für ausschlaggebender halte.

Auf die Nachfrage nach weiteren konkreten Beispielen erläuterte Lehberg, Programme und Projekte würden in der Kommune gemeinsam entwickelt. So werde zum Beispiel die Biogasanlage in einer Gemeinschaft von 16 lokalen Landwirten betrieben. Bei privaten PV-Anlagen setze die Kommune vor allem auf Informationsweitergabe und Überzeugungsarbeit. In Energiegesprächen berichteten Bürger*innen über ihre Erfahrungen mit dem Bau von PV-Anlagen oder Wärmepumpen und gäben Informationen dazu weiter.

Finanzielle und personelle Ressourcen zur Umsetzung von Klima-Bildungsprojekten in der Kommune waren ein weiteres Thema. Ein wichtiger Impuls sei ein landesweiter Preis vor 15 Jahren gewesen, der mit einem Preisgeld verbunden gewesen sei. Die kontinuierliche Finanzierung werde heute aus dem Haushalt für Klimaschutz finanziert. Weiterhin würden Sponsoren gesucht und Kooperationen mit anderen Akteuren eingegangen, die nun den außerschulischen Lernstandort finanzieren. Ein Finanzierungsmodell sei etabliert worden, sodass alle ansässigen Unternehmen, die Strom aus dem Energiepark beziehen, 1 Cent pro Kilowattstunde für den außerschulischen Lernstandort spenden.

Dr. Tobias Lehberg kritisierte, dass Fördermittel für den Klimaschutz oft Projektmittel und nach kurzer Zeit aufgebraucht seien. Investitionen aus solchen Mitteln müssten sehr gut überlegt sein, um langfristig Wirkung zu entfalten. Optimal sei es, wenn die Kommune mit eigenen finanziellen Mitteln agieren könne und dies auch entsprechend täte. Wichtig sei es zum Beispiel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die individuell klimafreundliches Verhalten wie etwa durch Installation von PV-Anlagen oder Nutzung von Lastenrädern für alle leistbar zu gestalten statt nicht-sozial gestaffelte Fördergelder zu vergeben. Entscheidend sei für die erfolgreiche Umsetzung letztlich jedoch der politische Wille, Klimaschutz und Klimabildung umzusetzen.

Zuletzt verwies Lehberg darauf, dass die Mehreinnahmen des Energieparks als EEG-Einsparungen gerechnet werden. So gebe es nördlich vom Ruhrgebiet große Stromverbraucher, die die Hauptabnehmer für den erzeugten Strom seien. Dies formulierte er als eine Zukunftsaufgabe: Ländlichen Regionen seien in der Zukunft die Stromproduzenten für erneuerbare Energien, Ballungsräume deren Abnehmer. Es müsse ein Neudenken über Landwirtschaft als zentralem Handlungsraum in der Energieerzeugung stattfinden.

Klima trifft Kommune

Es folgte der Impulsbeitrag von Sina Trölenberg, die das Modellprojekt „Klima trifft Kommune“ vorstellte. Das Projekt, angesiedelt beim Verein BürgerBegehren Klimaschutz, setze sich seit 2024 für mehr Demokratie im kommunalen Klimaschutzmanagement ein. Man befinde sich noch in der Aufbauphase; mit ersten Ergebnissen sei im kommenden Jahr zu rechnen. Sina Trölenberg führte ein, das Modellprojekt führe Klima-Bürger*innenräte in drei Modellkommunen zu von der jeweiligen Kommune festgelegten Themen durch. Die Besonderheit im Vergleich zu anderen Bürger*innenräten bestünde darin, dass sich die teilnehmenden Kommunen zu einem Bürger*innenentscheid über das vom Bürger*innenrat erarbeitete Projekt verpflichte und die Arbeit so mit mehr Verbindlichkeit versehe.

Ausgangslage des Projekts waren Bevölkerungsbefragungen zur politischen Beteiligung (IDPF, 2024) sowie zu politischen Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in Kommunen (UNICEF). Die Ergebnisse zeigten, dass mehr politische Beteiligung gewünscht sei. Möglichkeiten dafür seien hingegen begrenzt: Beteiligungsformate seien häufig projektbezogen, oft nicht langfristig angelegt und nur etwa der Hälfte der Befragten sei es bisher möglich gewesen, sich einzubringen. Zudem sei eine sinkende Akzeptanz der Bevölkerung zu Klimaschutzmaßnahmen zu verzeichnen. Aktuelle Studien zeigten, dass 2022 noch fast die Hälfte der Befragten angegeben habe, dass die Klimaschutzmaßnahmen nicht weit genug gingen. Derzeit hielten 20 % der Befragten die Klimaschutzmaßnahmen hingegen für stark überzogene Maßnahmen; die Zustimmung zu ähnlichen Aussagen sei steigend.

Bürger*innenrat und Projektphasen

Derzeit seien im Projekt drei Kommunen aus den alten und neuen Bundesländern (Flensburg, Osterburg und Pinneberg) vertreten, welche noch bis 2027 zusammenarbeiten werden. Zu Beginn des Projekts fand in den Kommunen ein Stadtratsbeschluss zur Teilnahme an dem Projekt statt. In der folgenden Phase des Agendasettings berate BürgerBegehren Klimaschutz die Kommunen zur Wahl eines Themas mit dem größten Klimaschutzpotential. Nach der Themenwahl für den Entscheid folge das Losverfahren und die Zusammensetzung des Bürger*innenrates. Als Vorbild für die Vorgehensweise in der Besetzung der Klima-Bürger*innenräte wurde der Bürgerrat Klima gewählt, der bis 2022 von BürgerBegehren Klimaschutz durchgeführt wurde. Dieser wurde anhand eines geschichteten Losverfahrens unter Berücksichtigung sozioökonomischer Kriterien wie Alter, Geschlecht und Wohnort repräsentativ besetzt.

In der Ausgestaltung der Arbeit des Bürger*innenrats werde zusammen mit den Kommunen darauf geachtet, die Sitzungstermine nach Möglichkeit zu familienfreundlichen Zeiten einzurichten. In der Transferphase werde dann festgelegt, welche Entscheidungen im Handlungsspielraum des Bürger*innenrates liegen. Während der Projektphase werde die gesamte Bevölkerung informiert. Nach Abschluss der Arbeit des Bürger*innenrats übergebe dieser ein Gutachten mit Empfehlungen an den Stadtrat bzw. Gemeinderat. Dieser wähle daraus unter Beratung durch das Projektteam und möglichst den Empfehlungen des Bürger*innenrats folgend zentrale Empfehlungen aus, über die anschließend in einem Bürger*innentscheid von allen Wahlberechtigten in der Kommune abgestimmt werde. Die Ergebnisse aus dem Bürger*innenentscheid seien gleichwertig bindend wie andere kommunale Entscheidungsergebnisse auch. Bis zum politischen Beschluss durch die Stadt oder Kommune vergehen in der Regel ca. ein bis zwei Jahre.

Diskussion

In der anschließenden Diskussion wurde hinterfragt, wie repräsentativ Bürger*innenräte seien und angemerkt, dass Familienstand nicht als eines der sozioökonomischen Kriterien aufgeführt sei, aufgrund derer die Auswahl nach dem Losverfahren erfolgt. Auf Nachfragen erläuterte Sina Trölenberg, das Losverfahren sei insofern repräsentativ und gerecht, da es sich um ein geschichtetes Losverfahren handele, dessen Grundlage Grunddaten der Einwohnermeldeämter seien: Alter und Geschlecht, etc. Weitere Kriterien könnten nach vorheriger Absprache mit der Kommune in den Prozess der Auswertung hinzugenommen werden. Kindern und Jugendlichen sei eine Teilnahme ab 14 Jahren möglich und sie würden entsprechend ihres Anteils an der gesamtdeutschen Bevölkerung in die Bürger*innenräte aufgenommen. Trölenberg merkte jedoch an, je mehr Kriterien berücksichtigt würden, desto größer sei der Aufwand des Auswahlverfahrens. Das Format des Bürger*innenrats sei so angelegt, dass es alle erreiche. Armutsbetroffene seien ebenso vertreten wie Unternehmer*innen. Sie erläuterte, dass die Auswertungen in den Modellkommunen gezeigt haben, dass für den Erfolg der Bürger*innenräte der politische Wille entscheidend sei und weniger, ob sich alle vertreten fühlten. Wie tragfähig diese Annahme sei, werde sich im Frühjahr 2026 zeigen, wenn in zwei der Kommunen die Abstimmungen zu den Empfehlungen des Bürger*innenrates folgen werden.

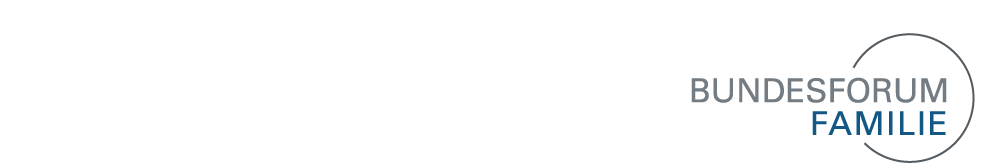

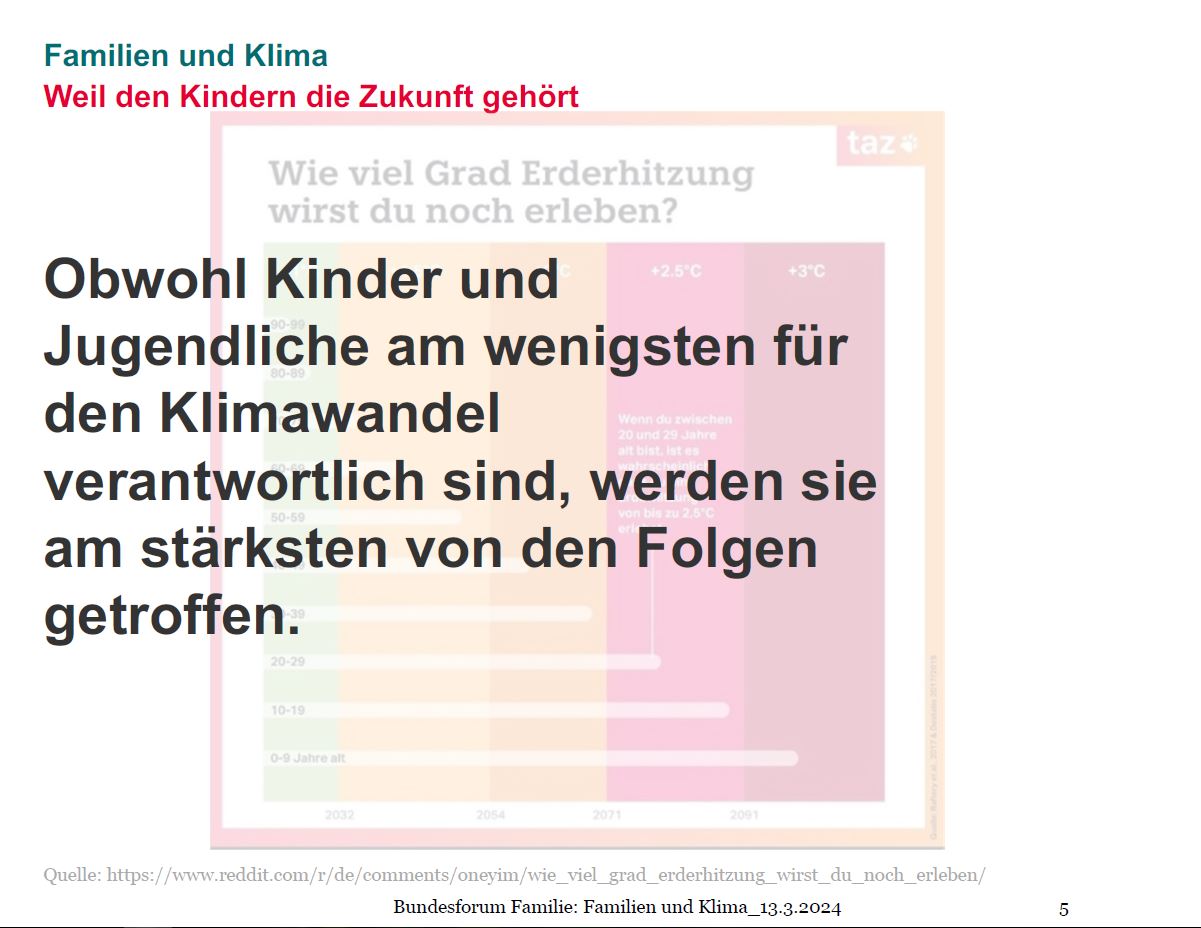

Das Plenum diskutierte weiterhin die Frage nach der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen unter dem Aspekt, dass es immer weniger Haushalte mit Kindern in Deutschland gebe und junge Menschen somit in den Bürger*innenräten nicht sehr stark repräsentiert sein dürften. Gleichsam seien sie vom Klimawandel perspektivisch aber am meisten betroffen. Hierzu erläuterte Sina Trölenberg, dass Jugendliche ab 14 Jahren in den Bürger*innenräten mitwirken könnten und insbesondere in Flensburg seitens der Kommune ein Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendbeteiligung im Bürger*innenrat gesetzt werde.

Eltville am Rhein

Abschließend gab Patrick Kunkel, Bürgermeister von der 20.000 Einwohnergemeinde Eltville am Rhein, einen Einblick in die Partizipationsstrukturen seiner Stadt. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sehe die Kommune als Zukunftsaufgabe und versuche die Bürger*innen von Beginn an zu beteiligen. Dabei sei ein behutsamer, aber klarer Aufbau des Themenkomplexes Nachhaltigkeit, Klimaanpassung und Transformation vorgenommen worden. Ausgehend von dem Pariser Klimaabkommen und den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) wurde versucht, diese an die Historie der Stadt und der Stadtgesellschaft anzubinden. Ziel war es, wirtschaftliche Nachhaltigkeit und zugleich eine Beteiligungsstruktur für Bürger*innen zu erreichen. Der gewonnene Nachhaltigkeitspreis 2021 war ein guter Auftakt, um Maßnahmen dauerhaft zu verstetigen, so Patrick Kunkel. Die Auswirkungen des Klimawandels in der Familie und bei den Kindern auch in die Politik zu tragen und bewusst zu machen, sei das Ziel gewesen.

Nachhaltigkeit in der Verwaltung

Patrick Kunkel verwies darauf, dass es notwendig sei, kommunalen Klimaschutz auch in der kommunalen Strukturen und in der Verwaltung aufzunehmen. Als Beispiel nannte er das Eltviller Lernlabor: Dieses biete als Experimentierraum innerhalb der Verwaltung einen geschützten Raum, um Abläufe und Prozesse zu überprüfen, Ideen und einen amtsübergreifenden Austausch zu ermöglichen. Notwendig sei es, ein Nachhaltigkeitsmanagement in der Stadt zu verankern und in der Stadtentwicklung mit zu planen. Es sei jedoch eine Herausforderung, bisherige Hierarchien in der Verwaltung aufzubrechen und gleichzeitig Zuständigkeiten zu wahren.

Auch über Kommunalgrenzen hinweg sei Kooperation auf Verwaltungsebene insbesondere bei Themen wie Klimafolgenanpassung sehr wichtig. In Eltville bestehe eine Zusammenarbeit zu dem Thema mit den Nachbarkommunen seit fast drei Jahren. Hier betonte Kunkel die wesentliche Rolle der Kommunikation nach außen und innen; alle Stakeholder und Akteure müssen eingebunden werden.

Kommunikation

Als wesentlich beschrieb Patrick Kunkel weiterhin, inhaltliche Verbindungen zu stärken, indem in der Bevölkerung etablierte Themen mit dem Thema Klima verbunden werden. So habe beispielsweise das Thema „Schutz des Weinanbaus vor Klimaveränderungen wie Starkregen und Dürreperioden zur Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs“ in der Region eine wesentliche Rolle für die eigene wirtschaftliche Sicherheit.

Um die Menschen zu überzeugen, sollten Kommunikationsplattformen und Formate besser genutzt werden. Entwickelt wurden in Eltville zum Beispiel Kommunikationsstrategien für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, um Begrifflichkeiten und Klimathemen positiv zu besetzen. Wichtig sei es zudem, die lokale Verbundenheit der Menschen zu ihrem Lebensort zu stärken. Das Thema Klimaschutz müsse „aus der Blase“ herausgeholt und Begeisterung dafür entwickelt werden.

Die Zielgruppenadressierung sollte vielfältig sein und alle Generationen ansprechen. Mit unterschiedlichsten Kommunikationsformaten (Gremienarbeit, persönliche Kontakte, Bürger*innenbeteiligung) sollte an die Lebenswelten angeschlossen werden. Formen der Kommunikation müssten zudem auch innerhalb der Verwaltung neu aufgebaut werden.

Als Beispiel für politische Nähe und Bürger*innenbeteiligung nannte er die „Your City for Future“ Gruppe von Eltville, mit denen ein persönlicher Austausch und Ideenimpuls mit ihm als Bürgermeister bestand. Bei der Renaturierung eines Flusses wurde zudem ein Leitbild gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen erarbeitet, die sehr pointierte Gedanken einbrachten. Dies fördere, neben den guten Ideen auch individuell deren Kreativität außerhalb der schulischen Kontexte.

Nachvollziehbarkeit und Erfahrungsraum Klimaschutz

Klimaschutzmaßnahmen müssten für Menschen vor Ort positiv erfahrbar sein, führte Patrick Kunkel fort. Die Kommune sollte dazu einladen, Maßnahmen erlebbar zu machen. Hierbei müssten sowohl Familien als auch ansässige Unternehmen mitgenommen werden. Als Beispiel nannte Kunkel die mit Büger*innen errichtete temporäre Begrünung mit Hochbeetkästen auf Straßen und Parkplätzen vor einer Kita.

Aufgabe der Politik sei es, im Klimaschutz vorausschauend zu planen und zu arbeiten. Stadtentwicklung und Klimaschutz müssten aufeinander abgestimmt sein. Dies bedeute auch, auf divergierende Interessen wie mehr Begrünung vs. wegfallender Parkplätze einzugehen.

Weiterhin müsse es Gelegenheiten für einen persönlichen und direkten Austausch mit den Bürger*innen geben. Als Beispiel nannte er eine Renaturierungsmaßnahme: Mit Hilfe einer Simulation wurden die Auswirkungen von Hochwasser in einem Bach in Eltville verdeutlicht. Als gemeinsame Aktion und mit der Unterstützung von aktiven Bürger*innen seien im Anschluss Hochwasserschutzmaßnahmen entstanden, indem ein Regenrückhaltebecken angelegt wurde. Es wurde deutlich, dass Wasserrückhalt „Menschenschutz“ und Klimaschutz zugleich sei. Es verdeutliche, dass Politik erlebbar sein und vor Ort beschlossen und umgesetzt werden muss, erläuterte Patrick Kunkel. Um die Grundlage dafür zu schaffen, seien Investitionen in BNE und Umweltbildung nötig.

Entscheidend sei auch, positive Aspekte von Klimaschutz und -anpassung zu betonen. Beispielsweise werde Geld eingespart, wenn kommunale Wiesen weniger gemäht würden. Gleichzeitig diene dies dem Insektenschutz und der Artenvielfalt. Klimaanpassung kann darüber hinaus einen Zugewinn an Grünflächen für die Bevölkerung bedeuten. Mit der Klimaanpassungsmaßnahme „100 wilde Bäche“ sei in Eltville z. B. ein komplettes Wiesental mit Kinderspielplatz als Naturraum und Naherholungsgebiet neu gestaltet worden, so Kunkel. Als weiteres Beispiel nannte er den Aufbau einer Baumschule, die gemeinsam mit verschiedenen Akteuren geschaffen wurde. Die Pflanzung von klimaresistenten Bäumen erhalte die Wälder und gebe gleichzeitig die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche über die Funktion und den Erhalt von Wäldern für das Klima aufzuklären.

Ziel von Eltville sei es, sich als klimaresistente Stadt aufzustellen, für alle Bürger*innen. Für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen spreche insbesondere, dass sie ihre Wünsche klar äußerten und ein großes Gerechtigkeitsgefühl besäßen. Die Mitwirkung sei dabei besonders wichtig dafür, Entscheidungen in der Kommune als erster Ebene des Staats zu erfahren, mitzugestalten und mitzutragen.

Kritik an der Umsetzung der Klimaschutzmaßnahme wurde seitens der Bürger*innen bisher relativ wenig geäußert, führte Patrick Kunkel aus. Zuletzt betonte er, es gebe bundesweit über 1.000 Städte und Gemeinden. Mit diesen müsse ein Netzwerk aufgebaut und Ideen ausgetauscht werden.

Diskussion

In der sich anschließende Diskussion wurde nach der Inklusion von Eltern oder Kindern mit Behinderung bei Partizipationsformaten gefragt. Patrick Kunkel beschrieb den Versuch Inklusionskosten und Inklusionsanträge durch Förderanträge zu unterstützen. Weiterhin gebe es barrierefreie Webauftritte. Ziel sei es, alle Menschen einzubeziehen. Dies würde auch für die Integration neu Zugezogener aus der Ukraine gelten. Wichtig sei es, für Sensibilität für vielfältige Bedarfe zu entwickeln und entsprechende inklusive Programme zu gestalten.

Zur Frage der Akteure im kommunalen Klimaschutz betonte er, persönliche Initiative sei wichtig sowie eine verlässliche Verstetigung. Um Aktivität aufzubauen, sei es wichtig Verantwortung zu übernehmen, dann würden sich Mitstreiter*innen finden. Beispielsweise könne eine Bürgerstiftung gegründet werden oder Vereine könnten angefragt werden. Insgesamt sei es ein sehr sensibles Thema, Menschen vor dem Klima zu schützen. Sich zu beteiligen und zu engagieren müsse lebendig sein und Spaß machen, um Menschen zu motivieren und Engagement und Teilnahme nachhaltig aufzubauen.