Die kommunale Ebene ist für das Familienleben von zentraler Bedeutung. Hier findet das Leben der Familien statt. Auch kommunaler Klimaschutz betrifft Familien in ihrem Alltag direkt: Zum Beispiel durch energetische Sanierungen von Schulen und Familienzentren oder Hitzeschutzmaßnahmen für Seniorenheime und Kitas. Investitionen in kommunale Infrastruktur, Klimaschutz und Klimaanpassung sind daher dringend nötig, um den Lebensraum für Familien nachhaltig zu gestalten. In den Kommunen stehen die Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung auch sehr weit oben auf der Prioritätenliste, wie eine Umfrage des Deutschen Instituts für Urbanistik unter den deutschen Oberbürgermeister*innen bestätigt. Jedoch liegen die zusätzlichen jährlichen Klima-Investitionsbedarfe in den Kommunen unterschiedlichen Studien zufolge bei ca. sechs bis 26 Milliarden Euro.[1]

Wie wird Klimaschutz in den Kommunen also finanziert und welche Alternativen zum Status Quo sind denkbar? In dem Impulsworkshop versammelten sich knapp 20 Vertreter*innen aus den Mitgliedsorganisationen des Bundesforums Familie, um sich über die Rahmenbedingungen von kommunalem Klimaschutz zu informieren und gemeinsam zu diskutieren.

Die Mitgliederbefragung zu Beginn der Themenperiode hat gezeigt, dass kommunaler Klimaschutz ein zentrales Thema auch für Familienorganisationen sei. In diesem Spannungsfeld von großem Handlungsbedarf und finanziellen Lücken gaben zwei Referenten Input zur aktuellen Lage der Finanzierung von Energieprojekten in Kommunen und zu alternativen Finanzierungsmodellen von kommunalem Klimaschutz.

Impuls: Jonas Müller, LandesEnergieAgentur (LEA) Hessen

Tätigkeitsspektrum und Zielsetzung

Die LandesEnergieAgentur (LEA) Hessen GmbH entfalte Jonas Müller zufolge positive Effekte auf die Lebensqualität von Familien insbesondere durch Beratung für Kommunen zur Umsetzung und Finanzierung von großen Strom- und Wärmeprojekten sowie erneuerbaren Energien. Sie übernehme im Auftrag der Hessischen Landesregierung zentrale Aufgaben bei der Umsetzung der Energiewende und des Klimaschutzes. Die LEA arbeite unter der Zielsetzung, in Hessen eine Klimaneutralität bis 2045 sowie eine Deckung des Endenergieverbrauchs von Strom und Wärme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu erreichen. Als Dienstleistungsunternehmen berate die LEA kostenlos und vor Ort zu allen Themen der Energiewende und des Klimaschutzes: Sanierung, Energieeffizienz und Energiekonzepte, Mobilität, Wärme, Infrastruktur, erneuerbare Energien sowie zu Förderprogrammen. Adressaten seien vor allem Kommunen in Hessen, wobei auch Unternehmen und Privatpersonen beraten würden. Ziel sei es, dass Kommunen finanziell profitieren – nicht selten fließe eingespartes Geld zusätzlich in Infrastrukturen der Kommunen wie Schulen, Kindergärten oder Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Mit dem Projekt Bürgerforum Energiewende Hessen biete die LEA Hessen darüber hinaus auch Unterstützung in der Vorbereitung von Bürger*innenentscheiden sowie in der Mediation von Konflikten an. Im Rahmen des Bürgerforums würden auch Vorträge und Informationsveranstaltungen zu Energieprojekten in den Kommunen durchgeführt. Ziel sei es, die Akzeptanz für energiepolitische Maßnahmen durch Transparenz und Dialog mit den Bürger*innen zu stärken. Die Erfahrung habe gezeigt, dass bei ausreichender Information und gründlicher Abwägung aller Argumente bei Bürger*innenentscheiden häufig im Sinne des Klimaschutzes abgestimmt werde.

Kommunale Steuerungsmodelle

Aus Sicht von Jonas Müller gebe es kommunale Steuerungsmöglichkeiten und Beteiligungen an Energieprojekten vorrangig in der Verpachtung und dem Betrieb von Energieanlagen. Dass die Kommunen selbst als Betreiberin und Projektiererin agiere, komme eher selten vor. Zwar seien mit steigender Einbindung in ein Projekt erhöhte finanzielle Erlöse möglich. Gleichzeitig sei dies jedoch mit einem höheren Risiko verbunden und übersteige oft die Kapazitäten der Kommunen. Kommunen agierten somit eher in der Gesamtstrategie zur Energieversorgung und Flächennutzung.

Finanzielle Beteiligung von Kommunen und finanzielle Bürger*innenbeteiligung

Jonas Müller erläuterte, dass sich Betreiber von Windenergie- und Freiflächenanlagen (Photovoltaik) nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) an den räumlich betroffenen Kommunen finanziell beteiligen können. Sie dürfen den betroffenen Kommunen Zuwendungen von 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde zukommen lassen, was sich für Kommunen als lukrativ erweisen könne. Die Gewerbesteuer stelle eine zusätzliche Einnahmequelle für Kommunen dar. Darüber hinaus könnten sich Kommunen an Betriebsgesellschaften beteiligen.

Auch Bürger*innen können zu Anteilseigner*innen an Betriebsgesellschaften werden. Dies sei über die Gründung von Bürgerenergiegesellschaften und über die Beteiligung als Kommanditist*innen (Teilhaftende) möglich. Bürgerenergiegenossenschaften böten weiterhin die Möglichkeit, Bürger*innen indirekt an der Energieanlage zu beteiligen. Jedes Mitglied erhalte, unabhängig von der Höhe des Anteils, ein Stimmrecht.

Bei Bürger*innenbeteiligung über Nachrangdarlehen/Crowdinvestement seien die Bürger*innen wiederum selbst zeitlich befristete Darlehens- oder Fremdkapitalgebende. Dies biete zwar eine feste Verzinsung, gebe jedoch kein Stimmrecht.

Ausblick

Abschließend betonte Jonas Müller, dass Kommunen zur Finanzierung des Klimaschutzes und der Energiewende die Sektorenkopplung stärker in den Fokus nehmen sollten. Dies bedeute, dass Strom aus erneuerbaren Energien auch zur Wärmeerzeugung genutzt und einer großen Anzahl von Haushalten über Fernwärmenetze zur Verfügung gestellt werde. Dadurch würde die Wärmeerzeugung in den einzelnen Haushalten entfallen.

Zudem sei in Zukunft der Flächenmangel eine Herausforderung. Hier sollten zusätzliche Möglichkeiten durch die Doppelnutzungen von Flächen für Landwirtschaft und Photovoltaik (Agri-PV) geprüft werden. Bei dieser Doppelnutzung gebe es bereits gute Praxisbeispiele.

Jonas Müller bot an, die monatliche Sprechstunde der LEA Hessen auch für die Teilnehmenden der Veranstaltung sowie für Nachfragen zu nutzen. Die Beratung erfolge kostenlos.

Diskussion

In der Diskussion wurde die Bedeutung von Dialog und Transparenz bei der Planung von Energieversorgungsprojekten erneut aufgegriffen, da die Akzeptanz von solchen Projekten stark steige, wenn sich für Bürger*innen ein entsprechendes Identifikationspotential anbiete.

Auch einige Details der Bürger*innengenossenschaften wurden angesprochen, insbesondere die Stimmrechtsgewichtung, da pro Mitglied ein Stimmrecht vergeben werde. Dies biete eine Möglichkeit, so die Einschätzung der Diskutierenden, sich auch mit geringen Geldanteilen an Genossenschaften zu beteiligen. Die Mindestbeiträge in den genannten Beispielen lägen zwischen 100 bis 500 Euro und würden in der Regel durch die Genossenschaften selbst festgelegt. In der Diskussion wurde dies insgesamt positiv bewertet, da es immer noch ein sozial verträgliches Konzept sei. Unklar blieb jedoch wie viele Genossenschaftsverbände es bereits gibt, die sich als Netzwerke zu Wärmegenossenschaften zusammenschließen, um sich gegenseitig zu unterstützen.

Impuls: Dr. Henrik Scheller, Deutsches Institut für Urbanistik

Dr. Henrik Scheller vom Deutschen Institut für Urbanistik (difu) stellte die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vor, die das difu im Auftrag der Klima-Allianz Deutschland zur Einrichtung einer „Gemeinschaftsaufgabe kommunaler Klimaschutz“ durchgeführt hat.

Einführend erläuterte er, dass die Anzahl der Schadensereignisse in immer kürzeren Sequenzen ansteige. Immer noch werde über alle Sektoren hinweg bis zu 70 Prozent aller globalen Treibhausgasemissionen in urbanen Räumen und damit in den Kommunen ausgestoßen, wo sich Klimaprobleme manifestieren. Um bis 2045 die Klimaziele noch erreichen zu können, müsse jegliches Handlungspotential ausgeschöpft werden.

Scheller betonte, dass der kommunale Klimaschutz jedoch nicht zu den Pflichtaufgaben der Kommunen gehöre. Zudem dürften zwischen Bund und Kommunen keine direkten Finanzbeziehungen bestehen, sodass Bundesmittel den Kommunen lediglich über zeitlich befristete Projektförderungen zur Verfügung gestellt werden könnten. So existiere bundesweit eine für die Kommunen oft unübersichtliche Förderlandschaft mit weit über 200 Programmen für kommunalen Klimaschutz.

Um Möglichkeiten zu finden, wie kommunaler Klimaschutz mit zusätzlichen Mitteln und langfristig finanziert werden kann, wurden in der Studie des difu die Optionen einer neuen im Grundgesetz zu verankernden „Gemeinschaftsaufgabe kommunaler Klimaschutz“ und eine reformierte Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Kommunen gegeneinander abgewogen.

Investitionen und Finanzbedarfe

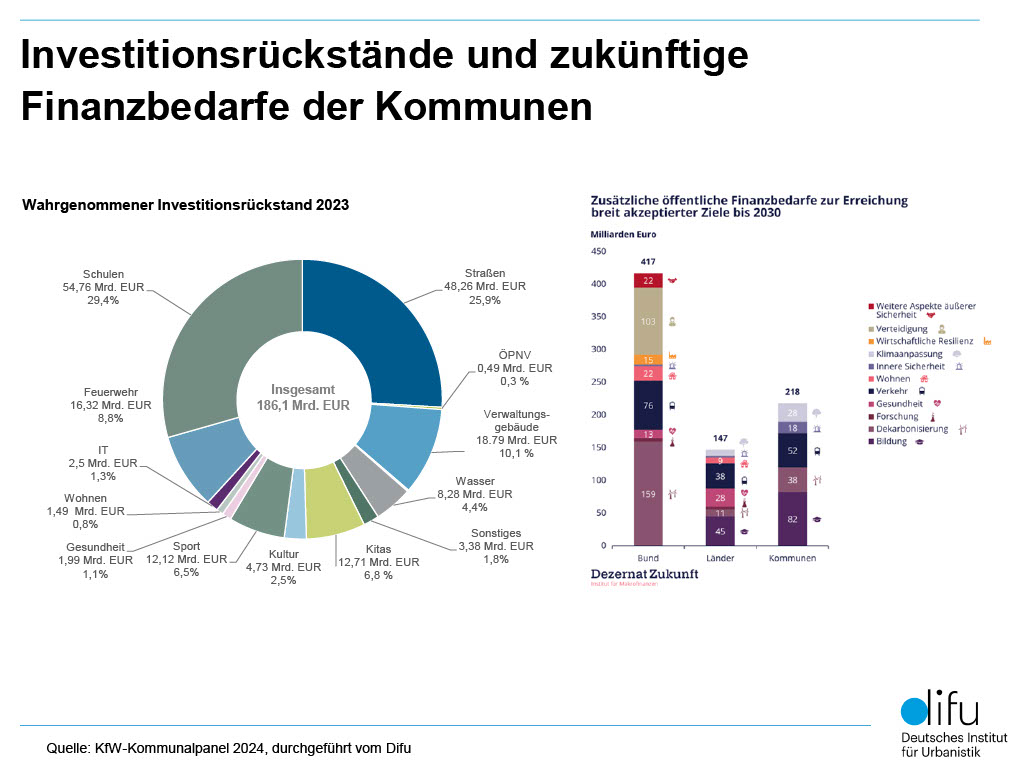

Zentrale Herausforderung sei, dass die notwendigen klimabezogenen Investitionen vor dem Hintergrund ohnehin bereits großer Investitionsrückstände und zukünftiger Finanzbedarfe in den Kommunen stünden. So habe sich ein wahrgenommener Investitionsrückstand von 186 Milliarden Euro aufgestaut. Davon betroffen seien auch viele Bereiche mit Familienbezug, wie Schulen, Kitas oder Sport (zusammengenommen ca. 43% des Gesamtvolumens).

Finanzbedarfe der Kommunen: Wahrgenommener Investitionsrückstand 2023 © Dr. Henrik Scheller, difu

Der Transformationsbedarf für die Energie- und Wärmewende werde auf zusätzlich 780 Milliarden Euro geschätzt. Über 80% der Kommunen erwarteten steigende Investitionsausgaben für Klimaschutz und -anpassung. Die Kommunen hätten damit nach dem Bund den höchsten Bedarf an Mitteln für Dekarbonisierung und Klimafolgenanpassung.

Um den geschätzten finanziellen Bedarfen für Klimaschutz und –anpassung der Kommunen gerecht zu werden, sei Scheller zufolge eine Verdopplung der Investitionen in diesen Bereich erforderlich. Zusätzlich müssten die Kapazitäten und Kompetenzen zur Umsetzung der Investitionen erhöht werden.

Machbarkeitsstudie: Abwägen zweier alternativer Finanzierungsansätze

Die Machbarkeitsstudie des difu untersuche, wie die notwendigen Finanzierungen für den Klimaschutz den Kommunen ziel- und wirkungsorientiert zugeführt werden können. Zwei Konzepte wurden dafür einander gegenübergestellt: Die Einführung einer neuen „Gemeinschaftsaufgabe kommunaler Klimaschutz“ im Grundgesetz sowie eine veränderte Verteilung von Umsatzsteuereinnahmen zugunsten der Kommunen.

Vor- und Nachteile einer Gemeinschaftsaufgabe kommunaler Klimaschutz

Dr. Henrik Scheller erläuterte, dass Mittel einer Gemeinschaftsaufgabe immer zweckgebunden seien. Gemeinschaftsaufgaben seien grundsätzlich stärker durch eine Politikverflechtung charakterisiert, weil die Planung der Mittelvergabe durch Bund und Länder gemeinsam in Koordinierungsausschüssen vorgenommen werde. Diese Struktur ermögliche, dass die Vergabe von Geldern aus der Gemeinschaftsaufgabe an Effizienzkriterien (wie zum Beispiel eine Reduktion von THG-Emissionen) geknüpft werden könne.

Zudem ermögliche eine Gemeinschaftsaufgabe die bedarfsgerechte Verteilung von Mitteln an die Kommunen und beinhalte somit die Möglichkeit, auf ökonomische Strukturschwächen oder besondere Klimaschutzbedarfe einzelner Kommunen einzugehen. Dies wäre der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen deutschen Regionen zuträglich. Gleichzeitig werde mit der wirkungsorientierten Vergabe von Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe ein ökonomisch-ökologisch und ökologisch-sozial effizientes Handeln innerhalb der Kommunen befördert, welches im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung umweltbezogene, wirtschaftliche und soziale Ziele gleichberechtigt umsetzt.

Um eine neue Gemeinschaftsaufgabe im Gesetz zu verankern, müsste das Grundgesetz mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament geändert werden.

Vor- und Nachteile einer veränderten Umsatzsteuerverteilung

Mit Bezug auf die Alternative einer angepassten Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Kommunen führte Scheller aus, dass die Einnahmen aus der Umsatzsteuer Eigeneinnahmen der Kommunen und somit ungebundene Mittel seien. Das Gesamtaufkommen der Umsatzsteuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen werde durch einfachgesetzliche Regelungen prozentual aufgeteilt. Die Länder verteilten den Anteil der Kommunen nach Einwohner*innenzahl und leiteten diesen an die Kommunen weiter. Dies bedeute, dass eine Verteilung auf Grundlage ökonomischer, ökologischer oder sozialer Kriterien im Rahmen der Umsatzsteuer nicht ausreichend differenziert berücksichtigt werden könne.

Dieses Modell hätte hingegen den Vorteil, dass die Haushaltsautonomie der Kommunen geschützt wäre, da die Mittel den Kommunen ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt würden. Aus den zusätzlichen Mitteln könnten somit auch Personalkosten getragen werden, was mit Geldern aus der Gemeinschaftsaufgabe nicht möglich wäre. Die mangelnde Verpflichtung zur Verausgabung für Klimaschutz und fehlende Überprüfungsmöglichkeiten stellten allerdings eine Schwäche des Modells dar. Die Änderung der Umsatzsteuerverteilung könne durch eine einfachgesetzliche Regelung herbeigeführt werden und unterliege damit geringeren politischen Hürden als die Einführung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe.

Daher käme die Studie laut Dr. Hendrik Scheller zu dem Ergebnis, dass in Abwägung der unterschiedlichen Eigenschaften die Gemeinschaftsaufgabe für nachhaltigen und effizienten kommunalen Klimaschutz die bessere Lösung sei.

Mögliche Umsetzung einer Gemeinschaftsaufgabe kommunaler Klimaschutz

Für die mit einer Gemeinschaftsaufgabe verbundene notwendige Grundgesetzänderung könne man sich an den rechtlichen Grundlagen der anderen Gemeinschaftsaufgaben im Grundgesetz orientieren.

Die Studie führe zudem verschiedene mögliche Förderschwerpunkte im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe auf, die im Weiteren genauer entwickelt werden müssten. Eine mögliche Variante beinhalte den Ausbau strategischer Kompetenzen in den Kommunen, um hier Kapazitäten für ein effizientes Vorgehen in der Potenzialanalyse, der Umsetzung und dem Monitoring von Klimaschutzmaßnahmen zu erreichen. Eine zweite Variante sehe die Förderung politisch vordefinierter Klimaschutzmaßnahmen vor. Eine dritte Variante sehe vor, dass die Kommunen Förderpauschalen für Klimaschutzmaßnahmen erhielten. Sie könnten dann entscheiden welche Maßnahmen sie umsetzen und müssten die Wirkung in Form der Reduzierung von THG-Emissionen nachweisen. Diese Variante würde die Autonomie der Kommunen am meisten wahren.

Ausblick

Dr. Henrik Scheller fasste zusammen, dass eine „Gemeinschaftsaufgabe kommunaler Klimaschutz“ ein zentraler Anker für die Klimafinanzierung in den Kommunen werden und an die Stelle der zahlreichen Förderprogramme treten könnte. Dies könnte der Einstieg in eine wirkungsorientierte Pauschalförderung sein. Eine neue „Gemeinschaftsaufgabe kommunaler Klimaschutz“ scheine zudem im Vergleich zu einer umfassenden Reform der Schuldenbremse politisch am ehesten konsensfähig. Wenn auch eine Klimafolgenanpassung Gemeinschaftsaufgabe werden sollte, wäre dies als eigenständige Gemeinschaftsaufgabe zu definieren.

Diskussion

In der anschließenden Diskussion betonte Dr. Henrik Scheller, dass Klimaschutz und Klimafolgenanpassung bislang zu wenig differenziert worden seien. Es handele sich um unterschiedliche Felder mit jeweils unterschiedlichen Handlungsbedarfen. Um diese Trennung nicht aufzuweichen, plädiere er dafür, eine Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz zunächst nur für kommunalen Klimaschutz und nicht, wie von anderen Stellen gefordert, für Klimaschutz und Klimaanpassung aufzunehmen.

Diskutiert wurde zudem erneut die Frage der Flächenverteilung und -nutzung. Wie bereits in der vorherigen Diskussion wurde betont, dass der Mangel an Flächen in kommunaler Hand ein Problem darstelle. Flächenländer und Ballungsräume stünden dabei vor unterschiedlichen Herausforderungen. Für die Erzeugung von Windenergie würde zum Beispiel deutlich weniger Fläche benötigt als bei der Solarenergie. Abhilfe könne beispielsweise durch gemeinschaftliche Nutzung von Landwirtschaft und Solar auf einer Fläche geschaffen werden.

Die Instandhaltung von umgesetzten Klimaschutzmaßnahmen wurde in der Diskussion problematisiert. Auch aus Mitteln einer Gemeinschaftsaufgabe könnten keine Erhaltungskosten finanziert werden. Auch weitere Folgekosten und Personalkosten seien nicht inkludiert. Um dies aufzufangen, müsse auf die bewährten Systeme der Umsatzsteuerverteilung oder auf Finanzausgleichsysteme zurückgegriffen werden.

[1] Bertelsmann Stiftung und Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.) (2024): Die Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie aus kommunaler Sicht – Bestandsaufnahme und Schlussfolgerungen; Verfasser: Liedloff, Valeska; Scheller, Henrik; Peters, Oliver; Rosenthal, Leon; Haubner, Oliver, S. 27.