Wie kann die öko-soziale Transformation gelingen? Wie können die zukünftigen gesellschaftlichen und finanziellen Belastungen, die durch Maßnahmen für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung entstehen, gerecht verteilt werden? Diese und weitere Fragen diskutierten rund 30 Vertreter*innen aus den Mitgliedsorganisationen auf dem diesjährigen Netzwerktreffen in Berlin.

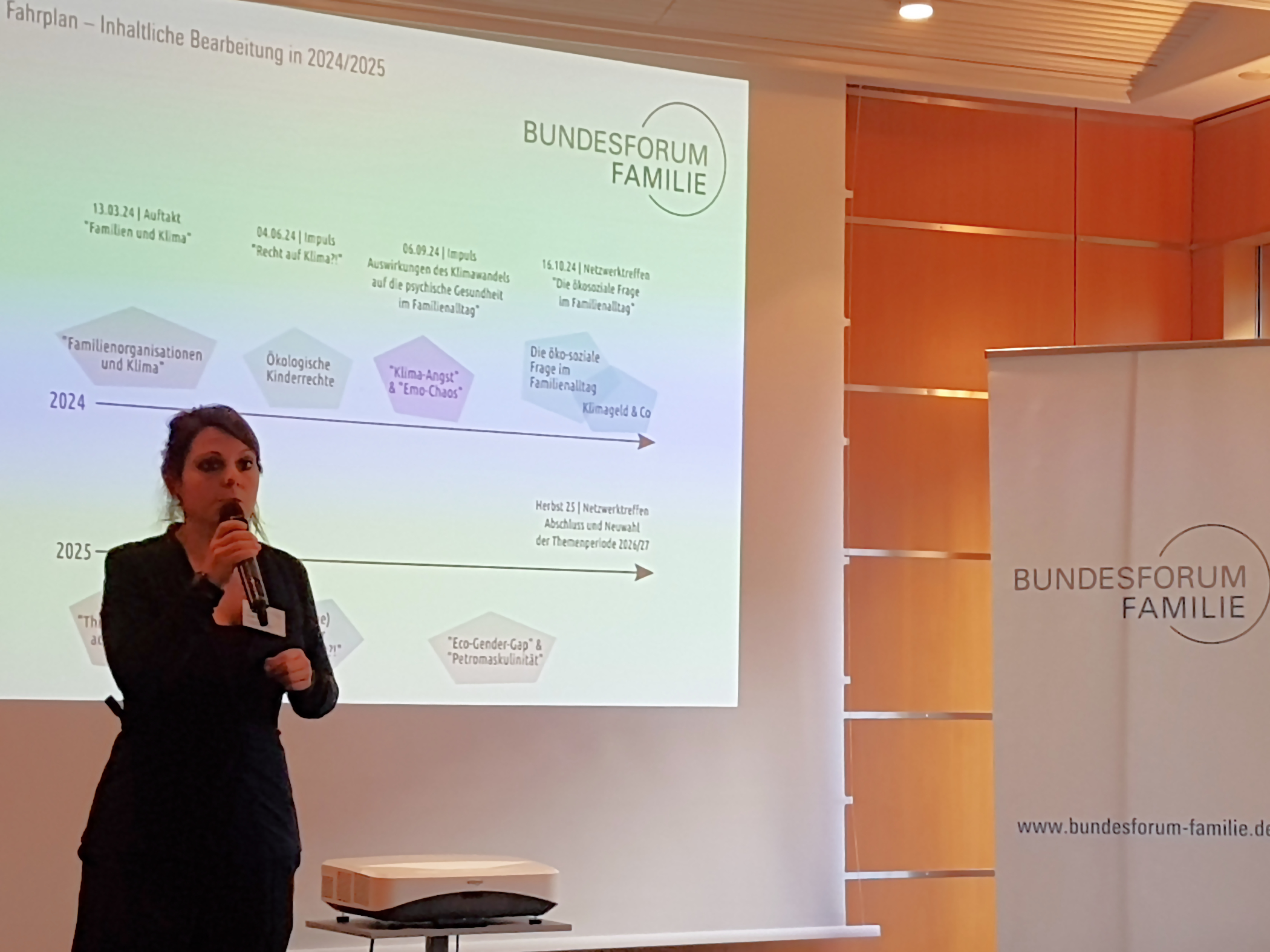

Die Fragestellungen, die auf dem Weg zu einer sozial-ökologischen Transformation auftauchen, sind vielschichtig und verlangen einen interdisziplinären Zugang. Daher lud das Bundesforum Familie Expert*innen aus unterschiedlichen Disziplinen ein, ihre Perspektive auf zukünftige Entwicklungen und aktuelle Notwendigkeiten zu teilen. Eine sozialpolitische Perspektive nahm Prof. Dr. Frank Nullmeier vom Deutschen Institut für Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung der Universität Bremen ein. Dr. Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung trug durch seinen Input zur Klimaprämie mit einer ökonomischen Perspektive bei. Jana Holz, Mitglied der Nachwuchsforschungsgruppe „Mentalitäten im Fluss“ der Friedrich-Schiller-Universität Jena, stellte die Ergebnisse einer soziologischen Studie vor, die die Mentalitäten verschiedener Bevölkerungsgruppen beforscht. Im anschließenden Workshop wurde der Fokus auf die eigenen Handlungsspielräume gerichtet. Welche Rollen und Aufgaben können familienpolitische Akteure in einer sozial-ökologischen Transformation übernehmen?

„Wie kann eine Integration von Ökologie und Sozialpolitik aussehen? Neue Risiken, Ökosozialversicherung und Politik des Genug“

Prof. Dr. Frank Nullmeier (Deutsches Institut für Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung, Universität Bremen) ging in seinem Vortrag auf die Idee einer Ökosozialversicherung ein, skizzierte zukünftige neue Risiken und stellte das Prinzip einer „Politik des Genug“ vor.

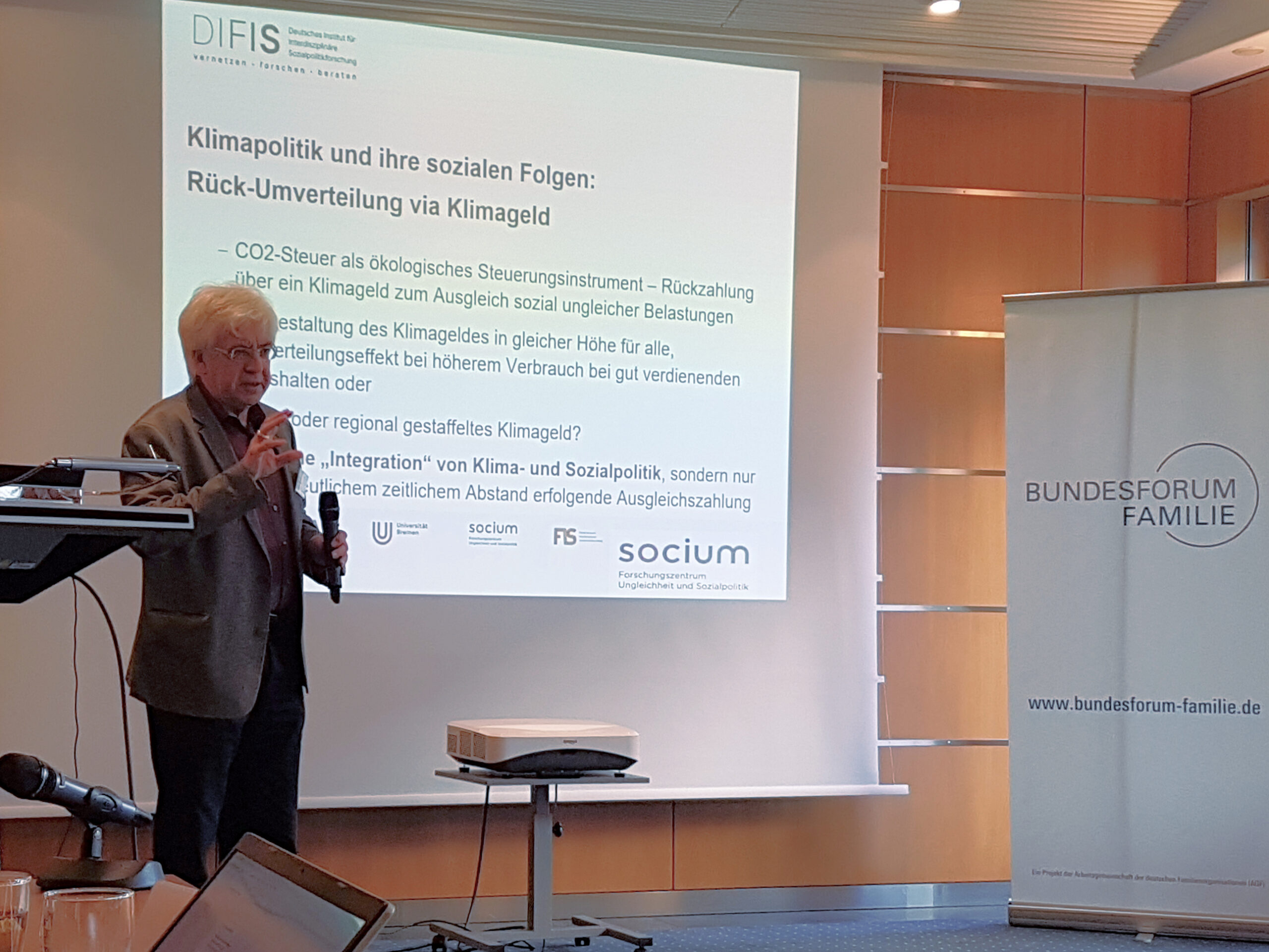

Er betonte, dass bisher noch keine wirkliche Integration von klima- und sozialpolitischen Maßnahmen bestehe. Zum Beispiel lasse die CO2- Bepreisung keinen unmittelbaren Zusammenhang der politischen Maßnahmen in den Bereichen Klima- und Sozialpolitik erkennen und es fehle ein sinnvoller und umsetzbarer Auszahlungsmechanismus. Daher werde die politische Wirksamkeit eines Klimageldes sowie dessen Sinnhaftigkeit selbst von Unterstützer*innen mehr und mehr hinterfragt. Auch würden zukünftige höhere Gesundheitsrisiken, verursacht durch Hitze, Kälte oder veränderte Wetterlagen und Lebensbedingungen, die Krankenversicherungen stärker belasten. Auch weitere Sicherungssysteme, wie die Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung würden für Einkommenseinbußen aufgrund von Klimafolgen betroffen sein. Für eine Anzahl klimabedingter Risiken bestünden derzeit überhaupt keine institutionellen Strukturen und es gebe dazu bisher keine sozialpolitische Antwort.

Angesichts des Klimawandels und damit verbundenen neuen Risiken sowie sozialer Ungleichheit sei es notwendig, integrative Ansätze zu entwickeln, die sowohl ökologische Nachhaltigkeit als auch soziale Gerechtigkeit fördern. Mögliche Wege zur Integration dieser beiden Politikfelder beschrieb er mit dem Konzept einer Ökosozialversicherung.

I. Ökosoziale Risiken

Prof. Dr. Frank Nullmeier erläuterte, dass der Klimawandel neue Risiken mit sich bringe, die sowohl ökologische als auch sozialpolitische Folgen hätten und eine Reaktionsfähigkeit des gesellschaftlichen Systems erforderten. Teilweise führten auch die klimapolitischen Maßnahmen selbst zu weiteren sozialen Ungleichheiten. Eine integrierte Politik müsse diese Risiken ganzheitlich betrachten. Dafür brauche es eine systematische Bearbeitung im Rahmen einer gesamtgesellschaftlichen Lösung, die die Kosten eines Schadeneintritts bzw. des Ausgleichs von Präventionsmaßnahmen, finanzielle Mehrbelastungen und Umverteilungen absichere. Für Investitionsrisiken, die durch ökologische Anpassungs-und Transformationspolitik entstünden, müsse es auch sozialpolitische Lösungen geben.

II. Ökosozialversicherung

Das Konzept der Ökosozialversicherung, stelle dafür eine Integration sozial- und klimapolitischer Maßnahmen dar. Ziel sei es, mit ihr das Risiko zu versichern, durch Klimaschutzmaßnahmen bzw. Klimawandelfolgen in seiner Einkommens-und Vermögenssituation stark beeinträchtigt zu werden. Sie biete sowohl präventive Leistungen als auch kompensatorische Leistungen. Sie könne auch eine Elementarschadensversicherung für Hausbesitzer*innen umfassen, da Lösungen auf der Ebene der Privatversicherungen gescheitert seien.

Die Finanzierung einer solchen Ökosozialversicherung, so Nullmeier, könne zum einen über Einnahmen aus dem CO2-Emisssionshandel und zum anderen, analog zur Sozialversicherung, über Beiträge erfolgen. Die Integration von Sozialversicherungen in die Klimasozialpolitik biete einige Vorteile, wie zum Beispiel die klare Definition von Risiken und solidarische Leistungen. Eine Pflichtmitgliedschaft verhindere Free-Rider-Möglichkeiten. Würde die Organisation über eine öffentlich-rechtliche Körperschaft organisiert, könnten die klimasozialen Transfers (-leistungen) und Kompensationen von der direkten Staatsverwaltung abgekoppelt werden. Eine eigenständige Sozialversicherung biete andere Möglichkeiten als einzelne klimapolitische Maßnahmen und deren sozialpolitische Abfederung über den Bundesetat.

III. Politik des Genug

Prof. Dr. Frank Nullmeier brachte zum Abschluss das Konzept der „Politik des Genug“ ein. Langfristig müsse das Ziel sein, die Lebensweise in dieser Gesellschaft zu ändern. Das Freiheitsverständnis einer ökologisch-sozialen Transformation könne daher nicht ein individualistisches sein, vielmehr sei Freiheit eine soziale Freiheit, eine wechselseitige und gegenseitige Freiheit.

„Wenn jeder grundlegendere Eingriff in die heute vorherrschenden Lebensweisen als ‚Verzicht‘ und ‚Freiheitsverlust‘ stigmatisiert werden kann, ist ein Erreichen der Klimaziele völlig ausgeschlossen.“

In diesem Zusammenhang betonte er, dass ein gesellschaftlicher Diskurs über das „Genug“ notwendig sei. Dies beinhalte 1. eine Vermeidung des Zuwenig, 2. die Verringerung des Zuviel und 3. eine Orientierung auf ein Genug für alle. Er kritisierte, dass derzeit das Grundgesetz durch ein radikal-individualistisches Freiheitsverständnis interpretiert werde. Stattdessen forderte er eine Politik des Genug, die eine Orientierung an dem sozial Angemessenen und einem nachhaltigen Lebensstil beinhalte, der durch eine entsprechende öffentliche Infrastruktur ermöglicht werden müsse.

Als letztes Mittel müsse diese Politik des Genug ggf. auch durch Gesetze und Verbote umgesetzt werden. Es gelte also, die Lebensweise dem Klimaschutz und Klimawandel anzupassen und dabei gleichzeitig die Pluralität von Lebensweisen zu erhalten

„Sozialer Ausgleich im Klimaschutz: Wie gelingt die Einführung eines Klimageldes in Zeiten knapper Haushalte?“

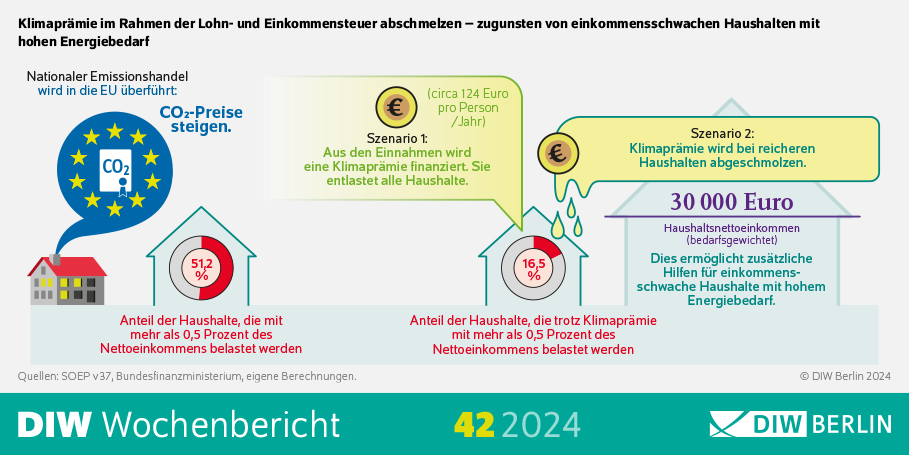

Dr. Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) stellte die neuesten Forschungsergebnisse zur Klimaprämie vor, die das DIW am selben Tag in seinem Wochenbericht veröffentlicht hatte. Ausgangspunkt der Untersuchung sei die begründete Prognose, dass sich durch den Übergang vom nationalen zum europäischen Emissionshandel ab 2027 die Preise für Kohlendioxid (CO2) deutlich erhöhen werden. Diese Entwicklung träfe insbesondere einkommensschwächere Haushalte, die im Durchschnitt einen höheren Anteil ihres Nettoeinkommens für Energie und Mobilität ausgeben als Besser- und Hochverdienende. Das läge auch daran, dass ärmere Haushalte oft nicht den Spielraum hätten, ihren Energieverbrauch zu reduzieren. So könne z.B. eine Familie in einer schlecht gedämmten Mietwohnung weniger einsparen als in einem neu gebauten Niedrigenergiehaus. So würde die CO2-Bepreisung ohne eine finanzielle Entlastung die eh schon bestehende ungleiche Einkommensverteilung in Deutschland noch befördern. Dr. Stefan Bach stellte davon ausgehend die Frage, wie diese erwartbaren Mehrbelastungen durch die Einführung eines Klimageldes etwas abgeschwächt werden könnten und welche politischen und ökonomischen Weichen dafür gestellt werden müssten. Die vorgestellte Studie berechne Möglichkeiten, wie die Klimaprämie auf verhältnismäßig stärker belastete Haushalte ausgerichtet werden könnte.

Bei der Gestaltung des Klimageldes gehe es oft um die prinzipielle Frage: Gießkanne oder passgenaue Auszahlung? Der Vorschlag des DIW, so Dr. Stefan Bach, versuche beides: Eine pragmatische und unbürokratische Pro-Kopf-Klimaprämie für alle Einwohnenden, da eine Einkommensdifferenzierung bei der Auszahlung zu aufwändig wäre. Um die erwähnten Ungleichheiten auszugleichen, schlage das DIW eine nachträgliche Belastung der Klimaprämie im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuerverfahren vor. So könne die Klimaprämie bei mittleren Nettoeinkommen über ein Einkommensintervall von 10000 Euro im Jahr linear abgeschmolzen werden. So würden die ärmeren Haushalte von der gesamten Prämie von etwa 129,04 € profitieren, während dieser Betrag bei den reichsten 30 Prozent, d.h. den Besser- und Hochverdienenden komplett abgeschmolzen werde. Die dadurch frei werdenden Mittel könnten für zusätzliche Hilfen und Förderprogramme zur Dekarbonisierung genutzt werden. Eine so gestaltete Klimaprämie könnte nicht nur die Bevölkerung vor einer wachsenden sozialen Ungleichheit bewahren, sondern auch für eine breite gesellschaftliche Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen sorgen.

Im Anschluss wurde rege diskutiert, inwieweit ein Betrag von 129,04 € überhaupt zu einer Entlastung führen könne und inwiefern ein Klimageld mehr politische Signalwirkung als tatsächliche Hilfe sei. Dass ein Klimageld zwar versprochen, aber nicht umgesetzt wurde, gefährde den gesellschaftlichen Rückhalt für Klimaschutzmaßnahmen. Das Prinzip „Förderung vor Forderung“, das eben davor bewahre, Mehrbelastungen ohne einen Ausgleichsmechanismus einzuführen, sei hier bisher missachtet worden.

„Familien und die sozial-ökologische Transformation. Soziologische Einblicke in Mentalitäten und Einstellungen“

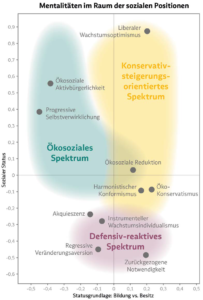

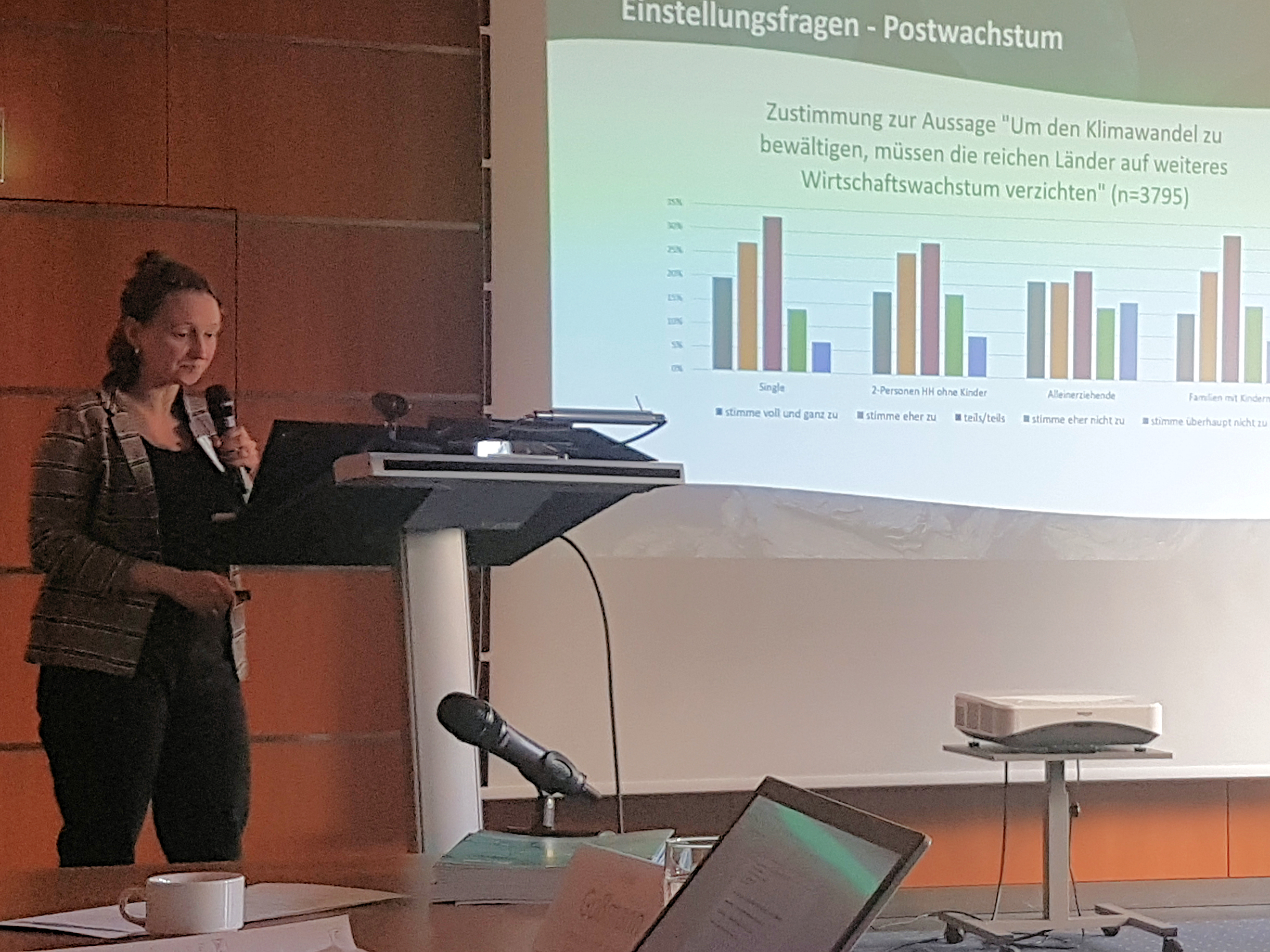

Jana Holz („Mentalitäten im Fluss. Vorstellungswelten in modernen bio-kreislaufbasierten Gesellschaften – flumen“ der Friedrich-Schiller-Universität Jena) stellte die Arbeit der flumen-Nachwuchsforschungsgruppe vor, die vorranngig soziale Positionen, Mentalitäten und politische Konflikte in der sozial-ökologischen Transformation untersuche. Der Bericht zur vollständigen Studie stehe als Link und Download zur Verfügung. Die qualitative und quantitative soziologische Forschung basiere auf einer repräsentativen Studie mit 4.000 Personen im Winter 2021/22 und fragte nach deren Einstellungen zu Themen der sozialökologischen Transformation (z.B. Wachstums-, Staats- und Naturorientierung, sozialer Wandel etc.), ihren sozial-ökologische Alltagspraktiken (z.B. politische Aktionen, Mobilität) sowie ihrem sozialen Hintergrund und Sozialraum (Einkommen, Beruf, Geschlecht, Bildung etc.). Die Umfragen seien vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine durchgeführt worden, heute würden die Ergebnisse vermutlich etwas anders ausfallen, schätzte Jana Holz. Die Ergebnisse der Studie zeigten drei Spektren sozial-ökologischer Mentalitäten mit vielfachen Konfliktlinien:

- ein öko-soziales Spektrum: zeige eine grundsätzliche Zustimmung sowie proökologische und Wachstumskritische egalitäre Einstellungen.

- ein konservativ-steigerungsorientiertes Spektrum: tendiere zur Erhaltung des eigenen erreichten Wohlstandes.

- ein defensiv-reaktives Spektrum: zeige dagegen ablehnende und feindliche Haltungen, welche eine Transformation eher als Bedrohung wahrnehme

Jana Holz skizzierte für das Netzwerktreffen diese Ergebnisse im Hinblick auf Mehr-Eltern gegenübern Ein-Eltern-Haushalten (Alleinerziehende). Sie erläuterte, es sei nicht explizit nach dem Familienstand gefragt worden. Dieser könne jedoch auf der Grundlage des erfragten Haushaltseinkommens sowie der angegebenen Anzahl der Kinder unter 15 Jahren eingegrenzt werden. Gefragt wurden nach denen im Haushalt lebenden Personen und deren Einkommen, um das Äquivalenzeinkommen (Einkommen pro Person im Haushalt) sowie die Erwerbstätigkeit zu ermitteln.

Ergebnisse

Insgesamt sei jeder Einstellungstypus, „öko-soziales Spektrum“ „konservativ-steigerungsorientiertes Spektrum“ sowie „defensiv-reaktives Spektrum“ unter Mehr-Eltern sowie Ein-Eltern-Haushalten breit gestreut verteilt und zeige wenige Konzentrationen. Relevante Ergebnisse zeigten sich insbesondere entlang der finanziellen Unterschiede der Gruppen: So waren in Haushalten mit Kindern Mentalitäten aus dem „harmonistischen Konformismus“-Typ überdurchschnittlich häufig, während „ökosoziale Reduktion“ deutlich seltener vertreten sei, als dies im Durchschnitt aller Befragten vorkomme. Bei Alleinerziehenden sei der Typ „Ökosoziale Reduktion“ am wenigsten von allen Gruppen vertreten. Regressive Veränderungsaversion“ seien jedoch doppelt so häufig wie dies im Durchschnitt vorkomme. Hier gebe es eine Korrelation in der Zustimmung zur sozial-ökologischen Transformation: bei Alleinerziehenden sei eine signifikante geringere Zustimmung zu erkennen. In der Befragung nach den Einstellungen zum Leistungsdenken, zum Postwachstum sowie zu höheren Preisen für erneuerbare Energien ergaben sich unterschiedliche Ergebnisse für Mehr-Eltern-Haushalte mit Kindern und Ein-Eltern-Haushalte mit Kindern. Die Einstellungen beider Gruppen seien wohlstandsorientiert. Auch Fragen zum Leistungsgedanken wurden hier von beiden Gruppen eher kritisch gesehen.

Zu vermuten sei, dass insbesondere Ein-Eltern-Haushalte in einer Leistungsorientierung erneut starke Belastungen sehen. Fragen zu einem Wirtschaftswachstum wurde hingegen von Mehr-Eltern gegenüber den Ein-Eltern-Haushalten mit Kindern deutlich positiver bewertet.

In allen Haushalten mit Kindern werde es scheinbar oft besonders schwer empfunden ein sozial-ökologisch bewusstes Leben zu führen. Ein-Eltern-Haushalte hätten hingegen, oft durch fehlende finanzielle Mittel, den mit Abstand geringsten CO2-Fussabdruck. Mehr-Eltern Haushalte mit Kindern hingegen eher einen hohen CO2 Fußabdruck. Das zur Verfügung stehende Haushaltseinkommen spiele für diese Entscheidungen und Einstellungen demnach eine große Rolle. In den Konflikten zur sozial-ökologischen Transformation seien Kinder also nur ein Faktor von vielen. Ökonomische Zwänge und gesellschaftliche Normen seien hingegen relevanter. Soziale und finanzielle Lasten erschweren somit zusätzlich eine Mehrheitsfähigkeit des Projekts einer sozial-ökologischen Transformation.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der flumen-Studie legten nahe, dass für eine sozial-ökologische Transformation derzeit schwer demokratische Mehrheiten zu gewinnen seien. Wichtig sei es daher, Handlungsvoraussetzungen zu schaffen und gesellschaftliche Bedingungen so zu verändern, dass Nachhaltigkeits- und Gerechtigkeitskriterien, auch durch entsprechende Umverteilung, zum Standard werden. Damit einhergehend sei mit entsprechendem Widerstand gerade aus dem konservativ-steigerungsorientiertem Spektrum zu rechnen. Jana Holz schlussfolgerte, dazu brauche es neue politische Ansätze:

- Umverteilung– weniger private, mehr öffentlich/gemeinnützige Daseinsvorsorge

- Ausbau von allgemein zugänglichen öffentlichen Infrastrukturen

- Suffizienz– nötig seien auch absolute Obergrenzen

- es müsse einen Bruch mit der Steigerungslogik geben

- eine Verständigung darauf, was es für gutes Leben braucht

- eine Politik der Internalisierung, diese solle nicht eng ökonomisch, sondern eher als weitreichender Umbau von Lebensweisen, sozialer Arbeitsteilung, Macht-und Herrschaftsverhältnissen gesehen werden

- notwendig sei weiterhin eine demokratische Partizipation

Kritisch stand Jana Holz technokratischen Konzepten, marktlicher Steuerung und wissenschaftlicher Aufklärung für „Akzeptanz“ gegenüber; sie stärkten die bereits entstandene Entfremdung zu Transformationsprozessen weiter. Eine Transformation müsse daher partizipativ und an lokale Bedürfnisse anpassbar organisiert werden. Notwendig sei es, Möglichkeiten für alternative Sichtweisen, Kritik und Gegenvorschläge zu schaffen. Eine Möglichkeit dafür sei, so schloss sie, zum Beispiel die Initiierung von Bürgerräten.

Diskussion

In der anschließenden Diskussion wurden zahlreiche Aspekte eingehender diskutiert. Beim Thema Ökosozialversicherung fragten sich die Teilnehmer*innen, wie eine individuelle Risikoabsicherung (wie sie derzeit über die Sozialversicherungssysteme bestünde), zu einer sozial gerechten gemeinsamen Risikoabsicherung umgestaltet werden könnte. Hierbei wurde die aktuelle Risikoabsicherung kritisiert, die zu sehr am Status quo orientiert sei und damit der Logik „Wer hat, dem wird gegeben“ folge. Es müsse daher eine Umstrukturierung stattfinden und bereits bestehende individuelle Risikoabsicherungen berücksichtigt werden.

Sehr intensiv wurde um den Ansatz „Politik des Genug“ debattiert. Wie kann ein im Diskurs überbetontes individuelles Freiheitsverständnis mit einer kollektiven, gesellschaftlichen Beziehungsfreiheit ins Verhältnis gesetzt werden? Betont wurde die Notwendigkeit eines gesamtgesellschaftlichen Diskurses, der im Gegensatz zu einem bloßen Propagieren von Zerrbildern und Neidunterstellungen stehen würde. Es müsse deutlich werden, dass zukünftige Risiken die Gesellschaft als Ganzes, und damit jedes Individuum betreffe.

Diskutiert wurde in dem Zusammenhang, wie der Wandel zu einer ökosozialen Lebensweise geschaffen werden könnte. Fraglich sei, wie Anreize dazu entwickelt werden könnten, wenn zum Beispiel die sozialen Ausgleichsmechanismen durch steigende Lebenshaltungskosten amortisiert würden. So bestünde die Gefahr, dass ein ökosozialer Lebensstil und eine nachhaltige Landwirtschaft Kostensteigerungen zur Folge hätten, die sich viele Menschen nicht leisten könnten.

Das Klimageld gilt als ein mögliches Instrument, um diese Anreize zu schaffen und den Transformationsprozess zu unterstützen. Die CO2-Steuer, als ökologisches Steuerungsinstrument, sei wichtig und richtig. Die Rückzahlung der Einnahmen über das Klimageld zur Abfederung nachteiliger Effekte auf sozialer Ebene sei jedoch nur dann sinnvoll, wenn dies einen ausreichenden Umverteilungseffekt bei höherem Verbrauch in gutverdienenden Haushalten haben würde. Dies führe zur Frage einer Klimageldanpassung: das Klimageld sei entweder sozial (Verteilungsschlüssel) oder regional (durch klimatische Betroffenheit) zu staffeln. Darauf hingewiesen wurde, dass bei der Einführung der Ökosteuer ähnliche Diskussionen geführt worden waren. Jedoch sei die Grundproblematik, dass Transformationen oft zunächst Kosten verursachen. Diese zu finanzieren fehlten an anderer Stelle und müssten anderweitig ausgeglichen werden. Das Klimageld in Kombination mit der CO2-Bepreisung könne zwar einen sinnvollen Beitrag leisten, zusätzlich müssten jedoch bessere Anreize geschaffen werden, um z.B. energetische Sanierungen zu sichern. Auch sollte in verbesserte Infrastrukturen investiert werden, um eine klimagerechte Stadt zu schaffen.

Im zweiten Teil des Netzwerktreffens diskutierten die Teilnehmer*innen die Dimensionen der sozialökologischen Transformation in den eigenen Verbänden. Ausgehend von den Berührungspunkten, die es in der eigenen Organisation mit der sozialökologischen Transformation gibt, wurde diskutiert, welche gemeinsamen Schlussfolgerungen gezogen werden könnten. Ideen, welche Verbindungen und Netzwerke entwickelt werden müssten, wurden gesammelt. Überschneidungen von Klima-, Familien- und Sozialpolitik seien deutlich geworden. Zu vielem gebe es in den Verbänden bereits Ansätze und Ideen. Als eigener Beitrag zur sozialökologischen Transformation werde mitgenommen, sich auch den Themen Umweltbildung und Klima noch mehr zu widmen sowie Familienleistungen und Familien als Akteure sichtbarer zu machen.