14.03.2023 | Im Rahmen des zweiten Fachforums der Themenperiode „Unterstützungsstrukturen für Familien – Wege zu wirksamen Angeboten“ kamen am 14. März 2023 knapp 50 Vertreter*innen aus den Mitgliedsorganisationen zusammen. Die Online-Veranstaltung thematisierte die Strukturen und Netzwerke von Familienunterstützung und fokussierte dabei insbesondere auf den Bereich der Familienbildung.

Wie wird Familienunterstützung organisiert? Welche Strukturen gibt es, die befördern oder verhindern, dass Angebote ineinandergreifen? Wie müssen Netzwerke strukturell gebaut sein, um Partizipation von Familien zu ermöglichen und Versorgungslücken zu schließen? Der Weg zu einer flächendeckend gelingenden Angebotslandschaft muss an den oft langfristig gewachsenen Strukturen ansetzen. Im System der unterstützenden Angebote spielt gerade die Familienbildung eine wichtige Rolle – historisch gesehen war es die Familienbildung, die stets auf neue gesellschaftliche Herausforderungen reagierte und so strukturelle Lücken auffangen konnte. Mit dieser Rolle gehen jedoch auch strukturelle Eigenheiten, Stärken und Schwächen einher. Das Fachforum hatte das Ziel, ausgehend von der aktuellen Lage der Familienbildung strukturelle Richtungsentscheidungen für familienunterstützende Angebote zu suchen. In einer Gesellschaft, in der sich sowohl Rahmenbedingungen als auch Ansprüche an Unterstützung dynamisch ändern, müssen Strukturen überdacht und angepasst werden.

Impulsvortrag: „Familienbildung – ein Modell für familienunterstützende Systeme?“

Anhand einer in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Evaluation der Familienbildung ermöglichte Prof. Dr. Ute Müller-Giebeler (Technische Hochschule Köln) einen Einblick in das Arbeitsfeld und die aktuellen politischen Herausforderungen für die Familienbildung. Sie verdeutlichte, weshalb die Familienbildung ein weiblicher Arbeitsbereich sei und welche strukturell relevanten Konsequenzen sich daraus ergäben.

Die Familien und mit ihr die Familienbildung stehen laut Müller-Giebeler vor vielfältigen internen und externen Herausforderungen. Kritisch sei das Modernisierungsdefizit in der Familienbildung. Die Überzahl der kirchlichen Träger sei ein Indiz, dass sich die Trägerlandschaft nicht zusammen mit der Gesellschaft diversifiziere. Zudem stellten in der Personalstruktur erwerbstätige Mütter seit je her den größten Anteil. Aufgrund gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse habe sich die Rolle der Frauen jedoch gewandelt, weshalb sich die Möglichkeiten, sich ‚nebenfamiliär‘ zu engagieren, reduzierten. Diese gleichstellungspolitisch positive Entwicklung zöge somit personelle Engpässe nach sich, die durch externe Krisen wie zum Beispiel der Pandemie und der Inflation zugespitzt würden.

Frau Müller-Giebeler betonte das breite Spektrum an Alltagsthemen, die durch die Angebote der Familienbildung abgebildet würden. Dies stehe jedoch angesichts von unzureichenden Mitteln häufig im Konflikt mit der geforderten Professionalisierung. So sei zwar angesichts der Vielfalt der Herausforderungen und Themen eine Professionalisierung notwendig. Andererseits zeige sich jedoch, dass Beziehungen und idealistisches Engagement für eine erfolgreiche unterstützende Familienbegleitung weitaus relevanter seien. Wichtig sei es daher, auch bei einer Zunahme der Professionalisierung, die Stärke des (historisch) gewachsenen niedrigschwelligen Zugangs sowohl von Anbietenden als auch Annehmenden nicht aufzugeben. Hierfür seien die Netzwerke in den Sozialraum gut geeignet.

Als eine der neuen politischen Herausforderungen skizzierte Müller-Giebeler, dass das Selbstverständnis der Familienbildung zunehmend in Frage gestellt würde. Seit den 2000er Jahren gäbe es vermehrte Aufmerksamkeit für die Familienbildung. Jedoch rücke die Familie zunehmend Produktionsstätte von Humankapital in den Fokus statt als Ort kritischer Aufklärung und Bildung. Dies sei nicht mit der ursprünglichen Auffassung der Familienbildung vereinbar.

Für die Familienbildung betonte sie folgende charakteristische Strukturmerkmale:

- gute Netzwerkstrukturen in den Sozialraum

- hoher Idealismus als Arbeits- und Motivationsfaktor

- authentische Arbeitsweise nah am lebensweltlichen Geschehen

- relativ wenig Professionalisierung und relativ wenig hauptberuflich Angestellte

- historisch gewachsene Peer-to-Peer-Ansätze

- hohes Vertrauen der Zielgruppen

Diskussion: „Neue Anforderungen an Familienbildung“

Im Anschluss diskutierte das Fachforum die genannten vielfältigen Ansätze der Familienbildung.

Vielversprechend und gleichzeitig kritisch wurde der Ansatz der Familienbildung als „dritter Sozialraum“ gesehen, da die Familienbildung nachweislich überwiegend von Familien der Mittelschicht genutzt werde. Entsprechend spiegele der Sozialraum der Familienbildung nicht die gesellschaftliche und familiäre Heterogenität wider. Gleiches gelte entsprechend für das Personal. Ungelöst bliebe daher auch die Frage nach einer heterogenen Trägerlandschaft: Wie kann die Trägerlandschaft diverser werden? Als größtes Problem wurden die prekären nebenberuflichen bzw. nebenfamiliären Arbeitsbedingungen in der Familienbildung diskutiert. Diese Form der Nebenberuflichkeit könne hier nur unter Bedingungen „echter Selbstständigkeit“ mit entsprechend hohen Honoraren erhalten werden.

Hinsichtlich des angesprochenen strukturellen Dilemmas der Familienbildung sei einerseits sei eine Spezialisierung notwendig, um sich den Bedürfnissen der Familien besser anzupassen. Andererseits sollten breite und niedrigschwellige Angebote bereitgestellt werden, die von im Sozialraum angebundenen und vernetzten Akteuren gestaltet werden. Angemerkt wurde, dass die Geschichte der Familienbildung zugleich auch eine Geschichte der Frauenbildung und Frauenselbstbildung sei. Dies sei eine große Stärke – informelle Bildung solle eine höhere Anerkennung bekommen.

Einigkeit bestand in der Forderung, dass in der Familienbildung die häufige prekäre Beschäftigung von Frauen beendet werden müsse. Auch die Rolle des Ehrenamts wurde diskutiert: Es sei problematisch, wenn staatliche Aufgaben an das Ehrenamt ausgelagert würden, ohne dafür gleichzeitig gute Voraussetzungen zu schaffen. In diesem Zusammenhang wurde geäußert, dass die Familienbildung mit der Ehrenamtlichkeit im Prinzip von Familien selbst finanziert würden: Schließlich sei davon auszugehen, dass ehrenamtliche Tätigkeit Frauen meist nur dann möglich sei, wenn sich ich auf einen „Ernährer der Familien“ stützen könnten.

Austausch in Kleingruppen: „Unausgeschöpfte Potenziale“

Im zweiten Teil des Fachforums vertieften die Teilnehmer*innen herausfordernde Aspekte der Familienbildung anhand vier verschiedener Themen: Netzwerkarbeit, Personalstruktur, Digitalisierung und gesetzliche Ausgestaltung. Ein- und angeleitet wurde der Austausch von Themenpatinnen aus den Mitgliedsorganisationen des Bundesforums Familie.

Arbeitsgruppe 1: „Kommunale Netzwerke“

Nach einer kurzen Eröffnung der Fragestellung durch Britta Kreuzer (LAG Soziale Brennpunkte Niedersachsen) diskutierte die Kleingruppe die Rolle der Sozialraumorientierung für die Angebotsstrukturen von Familienunterstützung sowie die Bedingungen guter Zusammenarbeit zwischen Akteuren auf kommunaler Ebene.

Workshop-Bericht weiterlesenEs wurde betont, dass es eine verantwortliche Stelle geben müsse, die die Angebote kontinuierlich koordiniert, Netzwerke pflegt und um die Bedarfe der Familien weiß. Gesetzlich sei diese Rolle seit in Kraft treten des KJSG 2021 den Jugendämtern zugeschrieben – jedoch setzten nicht alle diesen Auftrag um. Hier brauche es länderübergreifenden Austausch, um gelingende Abläufe bekannt zu machen: So arbeite beispielsweise das bayerische Landesjugendamt eng mit den kommunalen Jugendämtern zusammen, um auf Bedarfslagen mit passenden Angeboten reagieren zu können und Ungleichgewichte in der regionalen Abdeckung abzubauen. Diskutiert wurde, inwiefern eine gute Vernetzung kommunaler Akteure wie z.B. dem Quartiersmanagement, der Gemeinwesenarbeit oder Beratungsstellen Zugang zu Personen schaffen kann, die sonst eher selten erreicht werden –sowohl als Nutzende als auch als potenzielle Familienbildner*innen, z.B. als Trainer*innen, Referent*innen oder Elternbegleiter*innen.

Arbeitsgruppe 2: „Personalstruktur in der Familienbildung mit Blick auf den Gender-Aspekt“

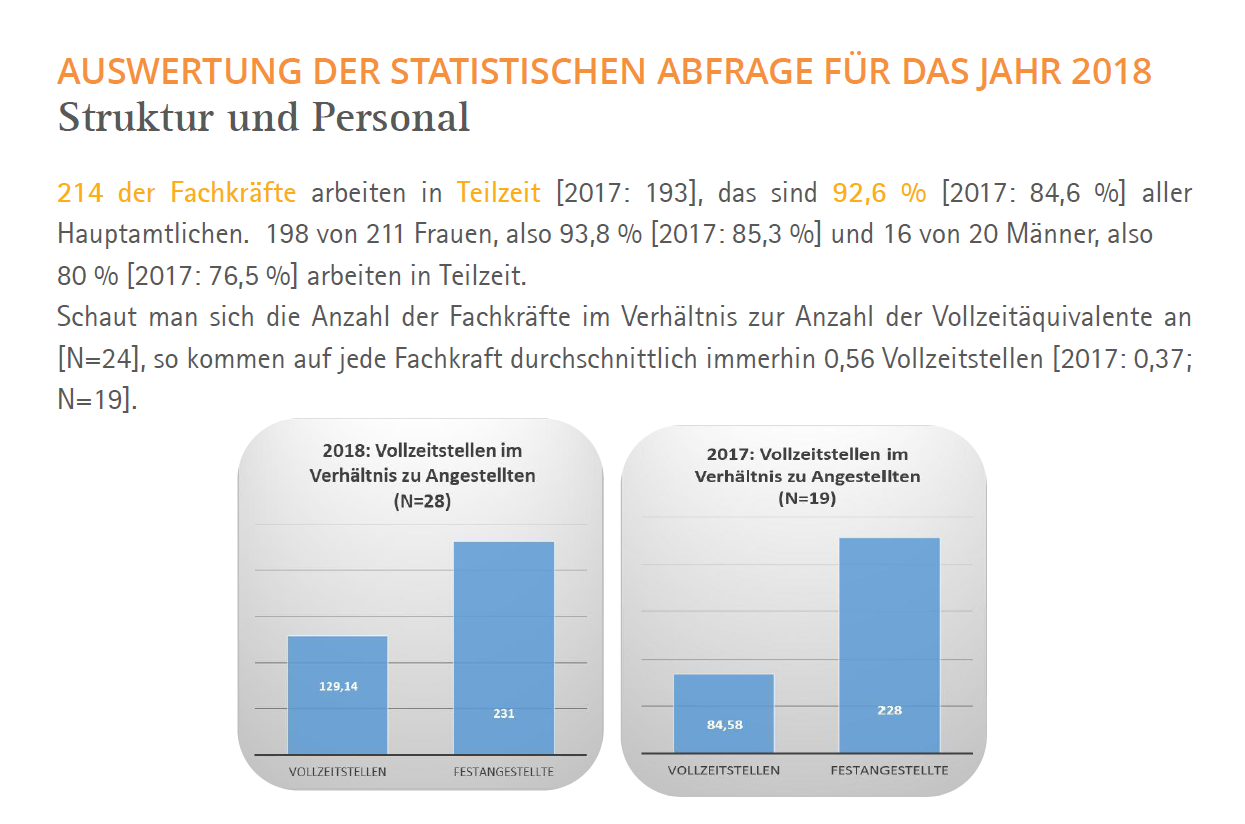

Die Kleingruppe rekapitulierte nach einem einleitenden Impuls von Ulrike Stephan (eaf | evangelische arbeitsgemeinschaft familie), dass sich Familienbildung durch einen strukturell bedingten hohen Anteil von (fluktuierenden) Teilzeit- und Honorarkräften sowie Ehrenamt auszeichne.

Workshop-Bericht weiterlesenZudem sei aus historischen und strukturellen Gründen der Frauenanteil überdurchschnittlich hoch. Vor diesem Hintergrund diskutierte die Kleingruppe die Dilemmata, die mit der strukturellen Verquickung von gesellschaftlichen Rollenbildern, (familien-)ökonomischen Realitäten und gesetzlichen Rahmenbedingungen einhergehen. Als besonders frustrierend wurde der Umstand genannt, dass diese, aus gleichstellungspolitischer Sicht untragbaren, Schräglagen in der Familienbildung selbst reproduziert würden: Frauen beschäftigten Frauen prekär. Durch die aktuelle Förderstruktur würden für die Familienbildung eben jene Frauen gewonnen, die Teil eines Familienbildes sind, das aus familienpolitischer Sicht immer weniger zu halten sei. Als wichtigste Stellschraube wurde die tarifgerechte Bezahlung genannt. Auf diese Weise könne (weiblicher) Altersarmut entgegnet werden und die Berufe würden für Männer attraktiver. Als weitere Stellschraube wurde die Sichtbarkeit der Familienbildung identifiziert – so gebe es zwar immer mehr männliche Fachkräfte, die in der Sozialen Arbeit oder als Erzieher arbeiteten, die Familienbildung sei aber in der Ausbildung als Arbeitsfeld zu wenig wahrnehmbar.

Das Problem sei außerdem, dass mit dem gesellschaftlichen Wandel von Rollenbildern, aber auch den aktuellen ökonomischen Herausforderungen (Stichworte Pandemie, Inflation) die Zahl der Ehrenamtlichen deutlich zurückgehe. Hier entstehe durch den Wegfall des freiwilligen Engagements eine sehr große Lücke, mit der man umgehen müsse. Hierfür könnten zum Beispiel die Schaffung von Arbeitsplätzen bzw. Bereitstellen von finanziellen Mitteln Ansatzpunkte sein. Hilfreich sei auch eine bessere gesellschaftliche Anerkennung und politische Ermöglichung von Lebensrealitäten, in denen Zeit und Raum für ehrenamtliches Engagement bliebe.

Arbeitsgruppe 3: „Digitalisierung“

Dr. Susanne Eggert (JFF | Institut für Medienpädagogik) leitete in die Diskussion mit der Frage ein, wie Digitalisierung sinnvoll strukturell in der Familienbildung verankert werden könnte.

Workshop-Bericht weiterlesenÜbersichtsportale, eine digitale Angebotsstruktur, die Bewerbung der Angebote über Social Media: Digitalisierung biete auf verschiedenen Ebenen Chancen, Familienunterstützung wirksamer zu gestalten. Mit digitalen Angeboten könnten auch Personen erreicht werden, die bisher eher selten Angebote wahrgenommen hätten. Insgesamt seien bspw. mit der digitalen Familienbildung überproportional viele Männer erreicht worden. Auch Alleinerziehenden erhöhe ein digitaler Zugang die Teilnahmemöglichkeiten. Einschränkend wirke die digitale Ausstattung von Familien: Nicht alle Familien hätten die notwendige Hardware oder mediale Kompetenz um digitale Angebote entsprechend zu nutzen. Gerade im ländlichen Raum fehle oft die notwendige Internetverbindung.

Die Diskussionsrunde stellte fest: Digitalisierung gelte es zu gestalten. Hier könne viel aus der Corona-Zeit gelernt werden. Ebenso könnte an die bestehenden Kompetenzen der Eltern und damit bereits an verfügbare Lösungen gedacht werden. Dies ermögliche einen niedrigschwelligen Einstieg und knüpfe zugleich an die Lebenswelt der Zielgruppen an. In der Diskussion blieb jedoch die Blickrichtung offen: Sollten Familien für digitale Formate „fit“ gemacht werden, in dem Geräte, Software, Anwendungen, Kompetenzen, etc. verbessert werden? Oder sollten sich die Formate an den bestehenden Ressourcen der Familien orientieren? Es brauche digitale Lösungen, die technisch und im Sinne der Handlungskompetenz für die Familien leicht erreichbar seien. Dazu müssten digitale Angebote professioneller aufgebaut sein. Als Vorteil benannten die Diskutierenden, dass zielgruppengerechte Informations- bzw. Qualifizierungsangebote (z.B. für Multiplikator*innen und Eltern/Familien) digital gut angepasst werden könnten. Eine Verlagerung der Angebote ins Digitale sei sehr sinnvoll – jedoch nur unter der Voraussetzung, die Technikausstattung, Internet-Abdeckung, Datenschutz, Know-How, etc. sei gegeben. Die Teilnehmer*innen betonten zuletzt, dass sich viele positive soziale Wechselwirkungen des direkten Kontakts nicht in den digitalen Bereich übertragen ließen, Digitalisierung aber die Chance biete, die Vielfalt der Familienbildung sichtbar zu machen.

Arbeitsgruppe 4: „Gesetzliche Ausgestaltung“

Braucht es Nachbesserungen in den gesetzlichen Regelungen – wenn ja, welche? Wo sind konkrete Baustellen, woran wird gearbeitet? Sandra Clauß (Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter) eröffnete die Diskussion mit einer generellen Einordnung der Lage der Familienbildung in Deutschland

Workshop-Bericht weiterlesenSie erinnerte daran, dass es landesspezifisch sehr unterschiedliche Umsetzungen gebe. Eine gesetzliche Grundlage für die Familienbildung bestehe derzeit nur in Berlin: das Familienfördergesetz von 2019. Das Gesetz zur Förderung und Beteiligung von Familien solle die Qualität und die Finanzierung der Angebote der Familienförderung und damit auch der Familienbildung im Land Berlin sichern. Andere Länder wie Baden-Württemberg erarbeiteten derzeit vergleichbare Gesetzesentwürfe. Deutlich wurde, dass diese Unterschiedlichkeit besonders in finanzieller Hinsicht zu unterschiedlichen Ausgangslagen führe. Projektfinanzierungen, oft über Drittmittelförderungen, sei in vielen Ländern üblich, obwohl die Familienbildung eine stabile Grundfinanzierung benötige. Problematisch sei insbesondere die Notwendigkeit der Eigenanteile in der Projektfinanzierung. Diese könne insbesondere von kleineren Trägern oft nicht geleistet werden. In der Diskussion wurde betont, dass die Bedarfe aller Familien berücksichtigt werden müssten. Sinnvoll sei daher eine am Sozialraum orientierte Steuerung durch das Jugendamt. Problematisch sei, dass Familien auch sozialräumlich nicht immer erreichbar seien. Der Vorschlag, Programme für verschiedene Zielgruppen themenspezifisch zu konzipieren, wurde von den Teilnehmer*innen kontrovers diskutiert. Eine Ausrichtung nach aktuellen Themen sowie Programme für verschiedene Zielgruppen würde die Finanzierung noch komplizierter machen. Ein Perspektivwechsel hin zur Bedarfsorientierung ermögliche eine präventive Steuerung (wie in Berlin), in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Zukünftig sei zudem denkbar, Familienbildung als aufsuchende Komm- und Gehstrukturen zu entwickeln. Alle genannten Veränderungen seien mit der jetzigen Ausgestaltung des Paragraph § 16 des SGB bereits möglich. Es sei keine Frage der finanziellen Ausstattung, sondern des politischen Willens.

Abschlussdiskussion im Plenum

Abschließend wurde in großer Runde diskutiert, inwiefern Stärken der Familienbildung auch auf andere Bereiche der Familienunterstützung übertragbar seien. Diese Transferfrage offenbarte gleich zwei Herausforderungen: Erstens seien die sehr heterogenen Strukturen der Familienbildung – die diverse Trägerlandschaft, die länderspezifischen Umsetzungen, die verschiedenen lokalen Gegebenheiten – kaum zu überblicken. Dadurch würde die Suche nach generellen Aussagen oder Lösungsansätzen erschwert. Zweitens würde die Familienbildung durch historisch gewachsene Spezifika charakterisiert, die heute im Rahmen von sich verändernden Bedingungen und wachsenden Ansprüchen unter starkem Druck stünden. Deutlich wurde, dass gerade der Bereich der Familienbildung strukturell von gesellschaftlichen Verhältnissen – Familienmodell, Geschlechterrollen, Bildungsbegriff – abhängig ist. Dies sind Problematiken, die nicht allein durch Richtungsentscheidungen innerhalb der Institutionen aufgelöst werden können. Ein politischer gesamtgesellschaftlicher Diskurs ist ebenfalls dafür zwingend notwendig.