Berlin, 20.03.2023 | Sprache in der sozialen Arbeit mit Familien – darüber wurde in einem Impulsworkshop des Bundesforums Familie am 28. Februar gesprochen. Er schloss sich an das Fachforum „Ansprache & Werthaltungen in der Familienunterstützung“ vom 20. Oktober 2022 an. Welche Wirkung kann Sprache haben und wie kann die Arbeit mit und für Familien durch eine sensible Sprache erleichtert werden? Hierzu diskutierten knapp 40 Teilnehmende online mit dem Referenten Prof. Dr. Christian Philipp Nixdorf.

Zu den Teilnehmenden zählten neben Vertreter*innen aus den Mitgliedsorganisationen des Bundesforums Familie auch Studierende und Kolleg*innen von Christian Nixdorf. Nach der Begrüßung vergegenwärtigte Projektkoordinatorin Elena Gußmann den Ursprung der Idee zu diesem Workshop.

Einleitung: Sprache im Fokus

Der Impulsworkshop sei eine Ergänzung zum Fachforum Ansprache & Werthaltungen am 20. Oktober 2022, so Elena Gußmann. Hier war das Thema Sprache kaum thematisiert worden – zumindest nicht systematisch. Punktuell wurde das Thema jedoch gestreift: So habe die Referentin Elizaveta Khan vom Integrations-Haus Köln betont, dass ihr Team den Begriff „Integration“‘ zwar ablehnen würde, ihn aber dennoch zur Ansprache ihrer Zielgruppe verwendete. Der Effekt dieses Signalwortes „Integration – das ist was für uns, hier werden wir gemeint, da gehen wir hin“ sei hier in der Abwägung wichtiger als die korrekte Bezeichnung dessen, was in dieser Einrichtung gelebt werde. Ebenso berichtete Elizaveta Khan von einem täglichen sprachlichen „Spagat“: Sie müssten in Berichten und Anträgen die Klient*innen als defizitär darstellen, weil für die Behebung akuter Missstände eher Gelder flössen als für Präventivangebote. Aus diesem „2-Sprachen“ bzw. „2-Adressat*innen-System“ stamme der zugegebenermaßen etwas lange Titel dieser Veranstaltung, in der die Sprache im Zentrum stehe.

Impulsvortrag: Sprache und deren Wirkung im Sozialwesen

Der Workshop begann mit einem Impulsvortrag von Christian Nixdorf. Als Sozialwissenschaftler, Organisationspädagoge und Sozialarbeiter unterrichtet er als Professor für Soziale Arbeit und Integrationsmanagement an der Hochschule der Wirtschaft für Management in Mannheim. Er ist Autor des Buches „Sprachverwendung im Jobcenter – Wenn Kunden keine Kunden sind“ (2020). Für einen Kommentar war Sandra Clauß vom Landesjugendamt Rheinland und dem Beirat des Bundesforums Familie eingeladen, bedauerlicherweise konnte sie jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.

Der Titel des Vortrags von Christian Nixdorf lautete „Sprache und deren Wirkung im Sozialwesen“. Christian Nixdorf stellte zu Beginn die These auf, dass der Sprache im Sozialwesen eine herausragende Bedeutung zukomme. Sozialarbeitende seien darauf angewiesen, dass Klient*innen bereit sind, mit ihnen zu sprechen. Diese Bereitschaft werde durch die Art beeinflusst, wie mit und über Klient*innen gesprochen wird. Kleine Unterschiede im Formulieren könnten große Wirkung haben – im Positiven wie im Negativen.

Sozial schwach: Unwort oder nicht?

Christian Nixdorf stellte Aussagen aus dem Bereich der sozialen Arbeit zum Ausdruck „sozial schwach“ vor (s. Präsentation, Folie 5) und fragte die Teilnehmenden: Wie verstehen Sie diesen Ausdruck „sozial Schwache“? Die Teilnehmenden antworteten:

- „Menschen mit wenig sozialer Kompetenz und Empathie“

- „Menschen mit wenig Empowerment, die kommen mit ihrem Leben nicht klar, brauchen Hilfe; aber besser wäre es, Elon Musk als sozial schwach zu bezeichnen“

- „Menschen, die nicht sozial kompetent sind und andere ausgrenzen“

- „Menschen, die sich nicht sozial verhalten.“

Christian Nixdorf bestätigte diese Assoziationen, die auftreten, wenn insbesondere in den Medien Arme als „sozial Schwache“ bezeichnet würden. In der Soziologie jedoch sei der Begriff nicht abwertend, sondern neutral beschreibend gemeint. In der Netzwerkforschung beziehe sich soziale Schwäche nicht auf individuelles (Fehl)verhalten, sondern auf das Fehlen von Strukturen und Kontakten, mit denen man Interessen durchsetzen oder Gehör finden kann. Arme hätten genauso wie andere Menschen starke soziale Beziehungen in ihrem nahen Umfeld (Familie, Freundschaften), aber weniger an schwachen sozialen Beziehungen und losen Kontakten zu Personen, die ihnen bei der beruflichen Entwicklung oder anderen Herausforderungen hilfreich sein können (Anwält*innen, Universitätsangehörige, Führungskräfte usw.). Arme oder in diesem Sinne sozial schwache Menschen seien strukturell benachteiligt.

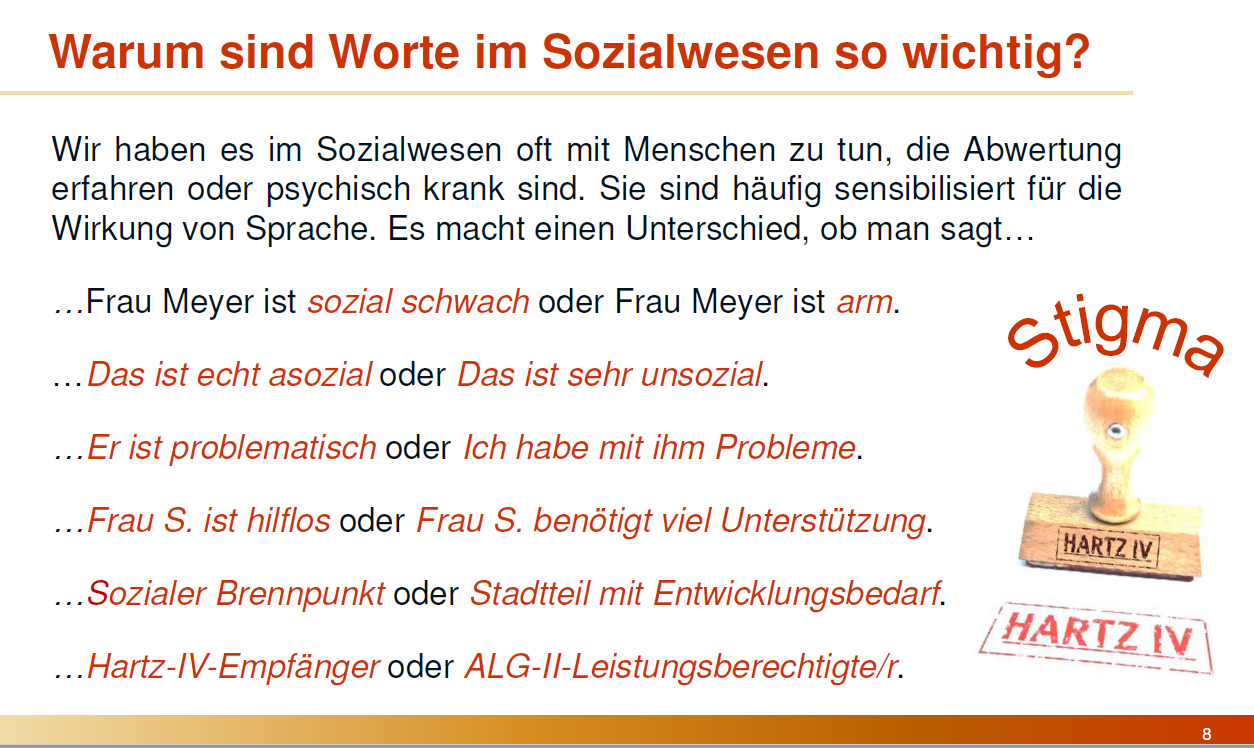

Die Rahmung unserer Worte macht den Unterschied

Christian Nixdorf nannte weitere Beispiele für Ausdrücke und Formulierungen, die je nach fachlichem Hintergrund oder Milieu unterschiedlich aufgefasst würden. Auf die divergenten Verständnisse von sprachlichen Ausdrücken zu achten, sei im Sozialwesen sehr wichtig, so Nixdorf, weil das Sozialwesen oft mit Menschen zu tun habe, die Abwertung erfahren oder psychisch krank sind. Sie seien daher in besonderem Maße auf Sprache sensibilisiert. Es mache z. B. einen Unterschied, ob man sagt „Frau S. ist hilflos“ oder „Frau S. benötigt viel Unterstützung.“ Der Ausdruck „Systemsprenger“ wecke Zerstörungsassoziationen, wo eher Hilfeassoziationen angebracht wären.

Die Herausforderung hierbei bestehe darin, dass das Reden von einer Normalität nötig ist, um einen Vergleichsmaßstab zu haben – das impliziere aber auch, dass das, was dieser Normalität nicht entspricht, anormal (und behandlungsbedürftig) sei. Probleme sollten benannt werden, aber um negative Assoziationen insbesondere bei den Klient*innen zu vermeiden, sollte auf die Rahmung oder Einbettung (engl. Framing) geachtet werden.

Framing/Rahmung „bezeichnet den Effekt, dass ein und dieselbe inhaltliche Information vom Empfänger unterschiedlich aufgenommen wird, je nachdem, wie sie (z. B. positiv oder negativ) formuliert oder (mit unterschiedlichen Begleitinformationen) verknüpft wird.“ (Schubert & Klein 2020)

Beispiel: Soziales Netz oder soziale Hängematte? Bei „soziales Netz“ sei das Framing Absicherung, die Wirkung Neutralität oder Zufriedenheit. Bei „soziale Hängematte“ hingegen sei das Framing Ausnutzung, und die Reaktion Wut über die „Sozialschmarotzer*innen“.

Christian Nixdorf führte diverse Begrifflichkeiten an, die Handlungsweisen und Überzeugungen professioneller Sozialer Arbeit beschreiben, wie Lebensweltorientierung, Ressourcenorientierung, Empowerment, etc. Diese Begriffe seien positiv besetzt und würden die Fähigkeiten der Klient*innen betonen. In der Praxis spräche man in der Sozialen Arbeit aber oft negativ über Klient*innen – das sei jedoch keine Anklage, denn es gebe Gründe dafür, z. B. Anreize bei der Antragstellung.

Fazit: Sprachsensibilität erleichtert die Arbeit

Sozialpädagogisch angemessen sei es, achtsam zu reflektieren, was trotz der Probleme noch alles möglich wäre – und das sprachlich abzubilden. Sprachsensibilität bedeute nicht Selbstzensur. Der Vorwurf der Sprachpolizei verkenne, dass es etwas mit Wertschätzung zu tun habe, wie gesprochen wird. Sprachsensibel vorzugehen sei gerade im Sozialwesen hilfreich, weil viele Klient*innen sie in ihrem Leben sonst oft eher selten erfahren. Eine sprachsensible Rahmung bedeute keinesfalls, alles durch die rosarote Brille zu sehen und Probleme schönzureden oder zu leugnen. Aber eine wirksame Unterstützung sei kaum möglich, wenn unsere Sprache zu sehr problemgeprägt sei. Klient*innen helfe eine lösungsorientierte Rahmung, da diese Machbarkeitsassoziationen wecke.

Diskussion: Menschenrechte der Kund*innen

Im Anschluss diskutierte die Runde zunächst, ob der Ausdruck „Kund*in“ für Unterstützungsnehmer*innen adäquat sei. Diese benenne die Menschen richtig als als Inanspruchnehmer*innen von Leistungen. Christian Nixdorf wies darauf hin, dass die „Kund*innen“ nur leider die Leistung oft nicht ablehnen dürften und dieser Umstand in dem Begriff nicht abgebildet werde. Eine andere Teilnehmerin hielt den Ausdruck „Kunde/Kundin“ für schwierig, „Ratsuchende“ sei besser geeignet als „Klient*innen“. Auch von „ALG II“ statt von „Hartz IV“ zu sprechen, mache etwas mit den Menschen.

Wie lassen sich nicht nur Fachkräfte, sondern auch große Träger für diese sprachlich wirkmächtigen Feinheiten sensibilisieren? Christian Nixdorf schlug vor, mit gutem Beispiel voranzugehen und in Briefen und Gesprächen auf eine sensible Sprache hinzuweisen. In seiner Zeit im Jobcenter habe er Briefe an die Leitung geschrieben und damit eine Änderung der Begriffe in offiziellen Schreiben erwirkt. Elena Gußmann fragte, ob es einen Code of Conduct oder Leitfaden gebe, der zu empfehlen sei. Christian Nixdorf nannte den Sprachleitfaden der Bundesagentur für Arbeit.

Fazit der Diskussion: an vielen Stellen intervenieren

Aus der Runde wurde auf das Problem hingewiesen, dass Alleinerziehende in der meist verwendeten Sprache oft kaum vorkämen, sie würden nicht mitgedacht. Hier müsse es eine Änderung geben, besonders in der Politik. Eine angemessene Sprache müsse als Menschenrecht gelten. Vorgeschlagen wurde, dass die Runde einen Brief an die Politik und die Medien für mehr Selbstreflektivität in der Sprache im Sozialwesen formulieren solle. Die Soziale Arbeit müsse sich ebenfalls verändern, das wäre eher intern zu bewerkstelligen. Christian Nixdorf teilte die Einschätzung, dass hierin eine große Chance läge – es sei auch die Verantwortung der Verbände. Man müsse selbst – da, wo man ist – aktiv werden und nicht auf die Aktivität von Anderen warten.

Download: Prof. Dr. Christian Philipp Nixdorf: „Sprache und deren Wirkung im Sozialwesen“ (Präsentation, 28.02.2023)